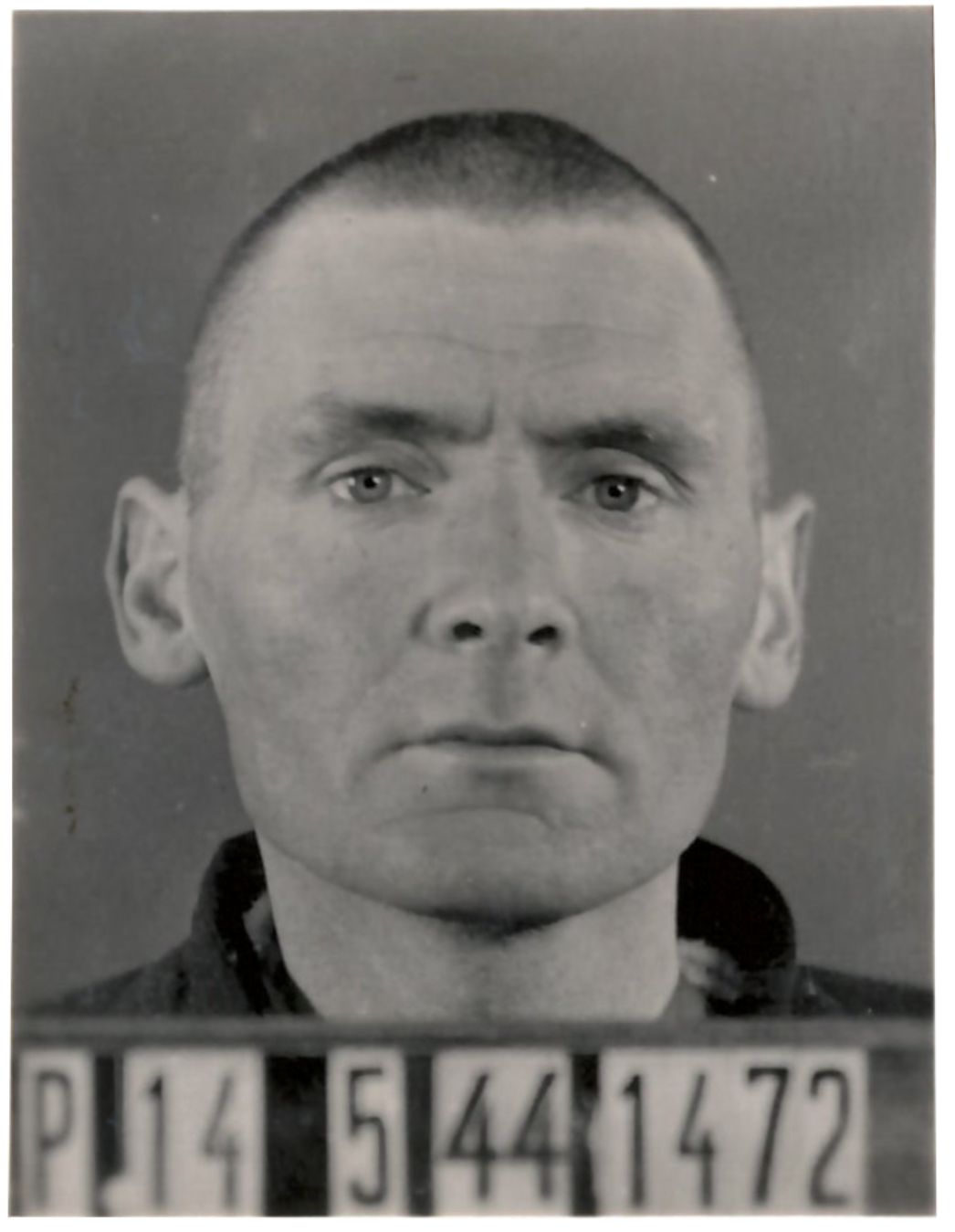

Joseph Onfray kam am 9. Oktober 1907 in Paris zur Welt und lebte ab 1941 mit seiner Frau und seinen Kindern in Alençon in der Normandie. Als Widerstandskämpfer wurde der Agronom im November 1943 verhaftet und ein halbes Jahr später nach Buchenwald deportiert. Ab Oktober 1944 musste er als Elektriker im Gustloff-Werk in Weimar arbeiten, wo er bis zur Räumung des Lagers blieb. Auf einem Todesmarsch gelang ihm Ende April 1945 in der Nähe von München die Flucht. Nach der Rückkehr zu seiner Familie war er weiter als Ingenieur tätig. Auf der Grundlage von Notizen aus seiner Haftzeit verfasste Joseph Onfray bereits 1946 einen Bericht über seine Erfahrungen während der Deportation. Er starb 1974 in Semallé bei Alençon.

Aus den Erinnerungen von Joseph Onfray

Die Lager beim Gustloff-Werk

„Das Gustloff-Werk I besteht aus zwei Teilen, die durch eine Straße getrennt sind. Auf der einen Seite befindet sich die alte Fabrik, bestehend aus altertümlichen Gebäuden und zwei neuen, den Hallen 1 und 2. Die Hallen haben ein leichtes, aber gut durchdachtes Stahlgerüst; sie enden in einem großen dreistöckigen Ziegelgebäude, in dem die Zeichenateliers und der Verwaltungsbereich (Kantinen und Versammlungsräume) der Fabrik untergebracht sind. Diese Gebäude sind ziemlich gut gebaut. Zwischen ihnen verläuft die große Zufahrtsstraße zur Fabrik. Am Ende der Fabrik bilden vier Holzblöcke das alte Häftlingslager; daneben gibt es ein Lager für Zivilarbeiter und ein weiteres, das von einem Kriegsgefangenenkommando besetzt ist. Unser Lager ist klein und die Baracken sind schmutzig; in der Nähe die Bahngleise, ein großes Getreidesilo und eine Siedlung mit Arbeiterhäusern. Auf der anderen Seite der Straße ein großer Sportplatz mit einer Laufbahn; jenseits davon eine neue Fabrik namens ,W. K.ʼ. Ein zweites Lager für die Häftlinge wird im Laufe des Winters am Rande der W. K. errichtet.“

Zwangsarbeit im Gustloff-Werk

„In der Halle 23 werden Karabiner, also Kriegsgewehre, montiert. In einem ziemlich alten Gebäude gibt es ein Fließband, das man hochtrabend als Montageband bezeichnet. Die Läufe werden durch die Matrize gezogen und auf die Verschlüsse geschraubt; das ist eine schwere Arbeit und jeder Schrauber muss 160 bis 180 Stück pro Tag herstellen. Dann bringt ein Wagen das Ganze zu den Schmieden, wo Kimme und Korn zusammengeschweißt werden. Von dort aus werden die Waffen in die Brüniererei geschickt, wo sie brüniert werden. Schließlich kommen sie auf einen Tisch, wo die Schäfte nach mehreren Vorbereitungen bereit sind, die Läufe aufzunehmen. Das ist alles primitiv, fast alle Arbeiten werden von Hand erledigt, die Materialtransporte erfolgen auf Wagen, die von den Häftlingen geschoben werden. Ich persönlich bin der Elektriker der Halle! Ich muss die gesamte Beleuchtung instand halten, etwa 400 Lampen, und einige Lämpchen und Maschinen installieren.“

Die Arbeit in der Nachtschicht

„Diese Nächte in der Fabrik sind sehr lang; trotz des Maschinenlärms, oder vielleicht gerade wegen ihm, möchte man schlafen. Aber die Arbeiter haben keine Zeit dafür. Sie müssen unter Strafandrohung eine bestimmte Stückzahl produzieren. Von 19 Uhr bis 23 Uhr vergeht die Zeit so ziemlich. Von 23 Uhr bis 23.45 Uhr gibt es eine Pause. Ich behalte immer ein Stück Brot und Margarine dabei, um die Ruhezeit zu überbrücken. Aber die nächste Pause ist erst um 3 Uhr und die Augenlider sind schwer. Die Elektriker sind nicht zu bemitleiden, sie müssen keine Leistung erbringen, und wenn man sich rechts oder links, hinter einer Maschine oder im ,Abortʼ (auf dem W.C.) unterhalten kann, wird das gerne gemacht.“

Der Bombenangriff am 9. Februar 1945

„Gegen 11.30 Uhr, Werksvoralarm! Der Kapo ist beunruhigt, er stellt sich vor die Tür, denn die Flugzeuge surren. ,Keine Gefahrʼ, sagt er, ,sie sind vorbeiʼ. Bou-Bou-Bou-Bou... die Hupe! Werksalarm! Schnell in den Schutzraum des Schießstandes. Am Eingang des Schutzraums stehen die SS und die Kapos und schauen in den Himmel. Plötzlich schließen sie die Tür heftig. Es ist 12.20 Uhr. Ein Donnergeräusch! Neben uns ein dumpfer Aufprall. Der Strom fällt aus, Staub wirbelt auf und weiter hinten sieht man das Tageslicht durch das Gewölbe. Alles hat gezittert, die Männer sind verängstigt, einige schreien; instinktiv wirft man sich flach auf den Boden. Eine neue Salve, die Erde bebt, und die Panik der auf dem Bauch liegenden und zusammengepressten Männer nimmt noch zu. Bum! Bum! Ohrenbetäubende Explosionen. Ein Werkschutzmann schaut nach draußen und schließt sofort die Tür, eine weitere Salve fällt auf uns... In weniger als zehn Minuten sind mehr als 1.400 Bomben gefallen. Als es wieder still wird, gehen wir nach draußen, tasten uns ab, wir leben noch, aber das war knapp! Die erste Salve zerstörte genau 25 Meter von uns entfernt den Bunker, der daraufhin einstürzte und zwei SS-Männer (ein kleiner Verlust!), russische Frauen und Zivilarbeiter unter sich begrub. Genau auf unserer Höhe, fünf Meter vom Schutzraum entfernt, vor uns eine Bombe, wahrscheinlich ein 250 kg schwerer Sprengsatz; eine weitere sieben Meter hinter uns auf der Straße. […] Draußen ein abstoßendes Schauspiel. Die Halle 23 steht, die Fensterscheiben sind zerbrochen, die Tarnvorhänge wehen im Wind. Dort drüben stehen die Hallen 1 und 2 in Flammen, ihre Metallgerippe sind freigelegt. Die Kantine ist dem Erdboden gleichgemacht, ebenso die Werkstätten, die ihr gegenüber lagen; Halle 14 liegt auf dem Boden und die daneben ist angeschlagen. Der Boden ist mit Trümmern und Schutt bedeckt, eine Staubwolke schwebt über allem!“

Aus: Joseph Onfray, L’âme résiste. Journal d’un déporté, Alençon 1948 [3. Aufl.], S. 223 ff. (Übersetzung aus dem Französischen)