Das Lager

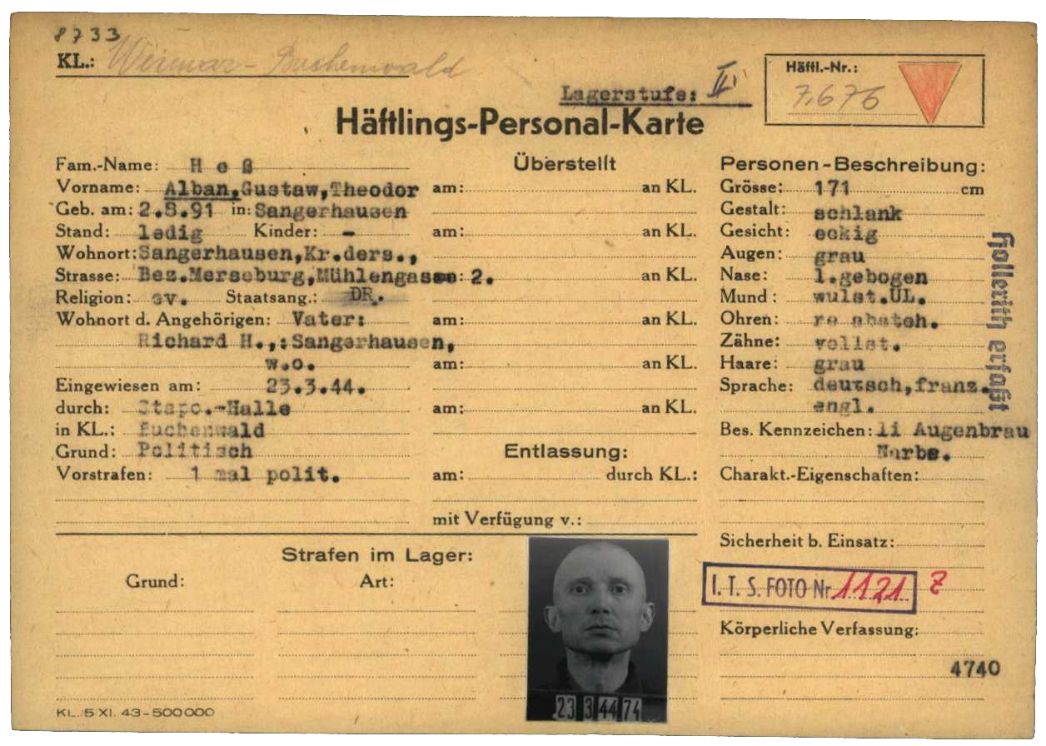

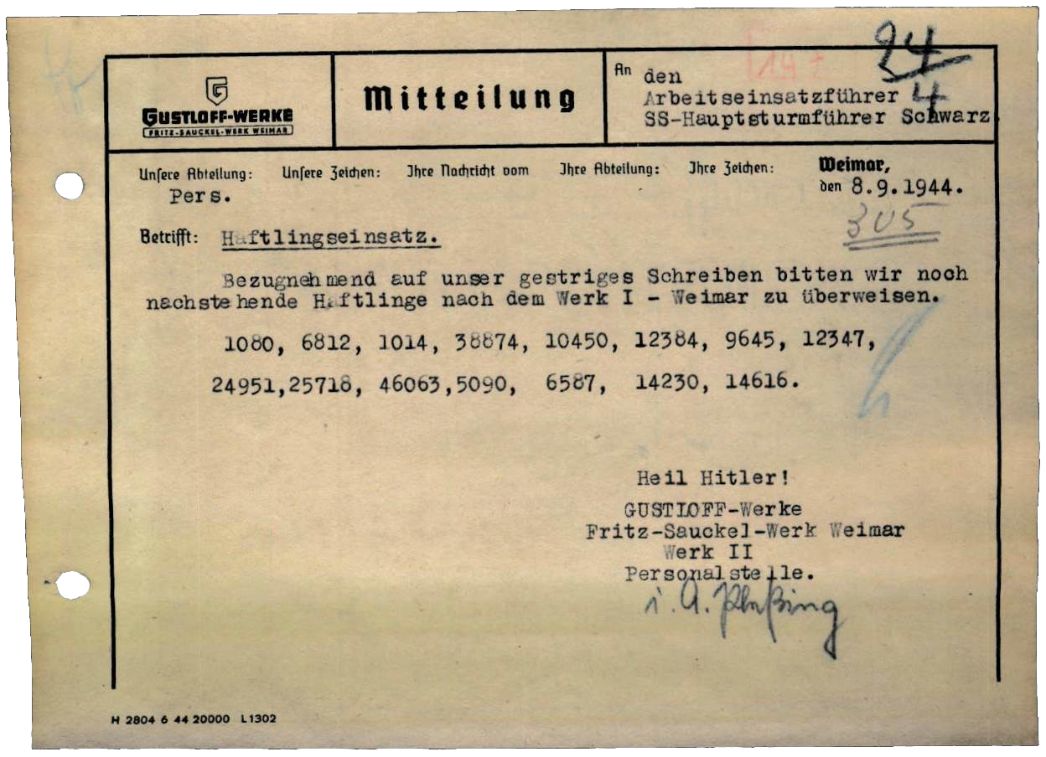

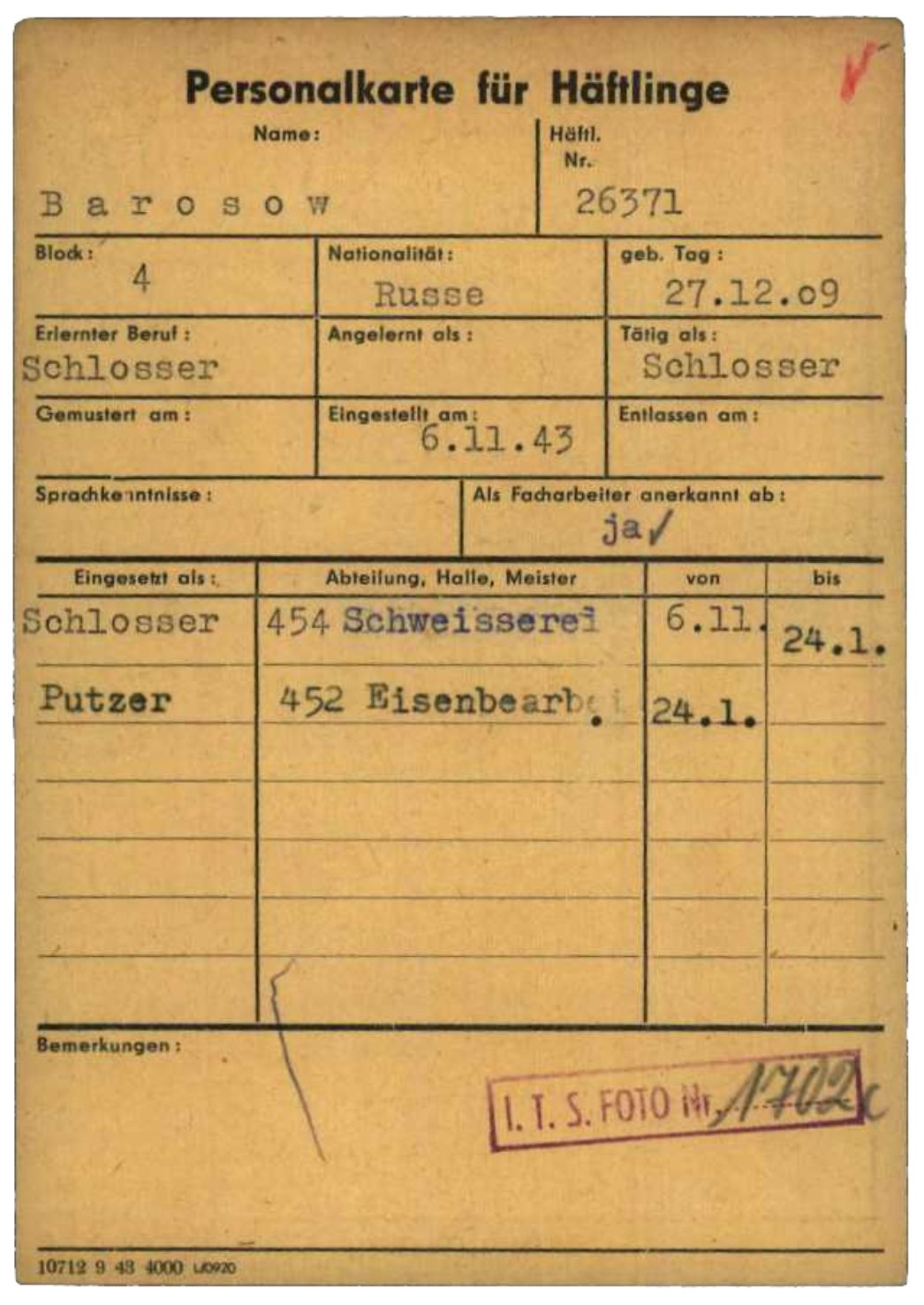

Die NS-Industriestiftung Gustloff-Werke war ein Partei- und Staatsbetrieb mit Sitz in Weimar. Im Norden Weimars, an der Kromsdorfer Straße, betrieb sie eine Waffenfabrik, das Fritz-Sauckel-Werk, mitunter auch nur Gustloff-Werk genannt. Neben Tausenden Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterinnen aus dem deutsch besetzten Europa mussten in dem Werk seit Februar 1942 auch KZ-Häftlinge aus Buchenwald arbeiten. Zunächst wurden sie täglich aus dem Lager nach Weimar gebracht. Im Oktober 1943 bezogen über 300 Häftlinge dann ein erstes Barackenlager auf dem Werksgelände. Die vier Holzbaracken mit Küche und Wasserstelle waren von einem drei Meter hohen Stacheldrahtzaun und Wachtürmen umgeben; später als „altes Lager“ bezeichnet. Aufgrund steigender Häftlingszahlen ließ die SS im Herbst 1944 ein zweites Barackenlager errichten: das „große“ oder „neue Lager“. Dieses bestand zuletzt aus zwölf Holzbaracken mit einem elektrisch geladenen Stacheldraht und fünf Wachtürmen umgeben. Bei der Bombardierung des Gustloff-Werks am 9. Februar 1945 wurde das „alte Lager“ vollständig zerstört. Im „neuen Lager“ traf es Wohnbaracken, die Häftlingsküche und das Magazin. Das Außenlager blieb dennoch bestehen.

Krankheit und Tod

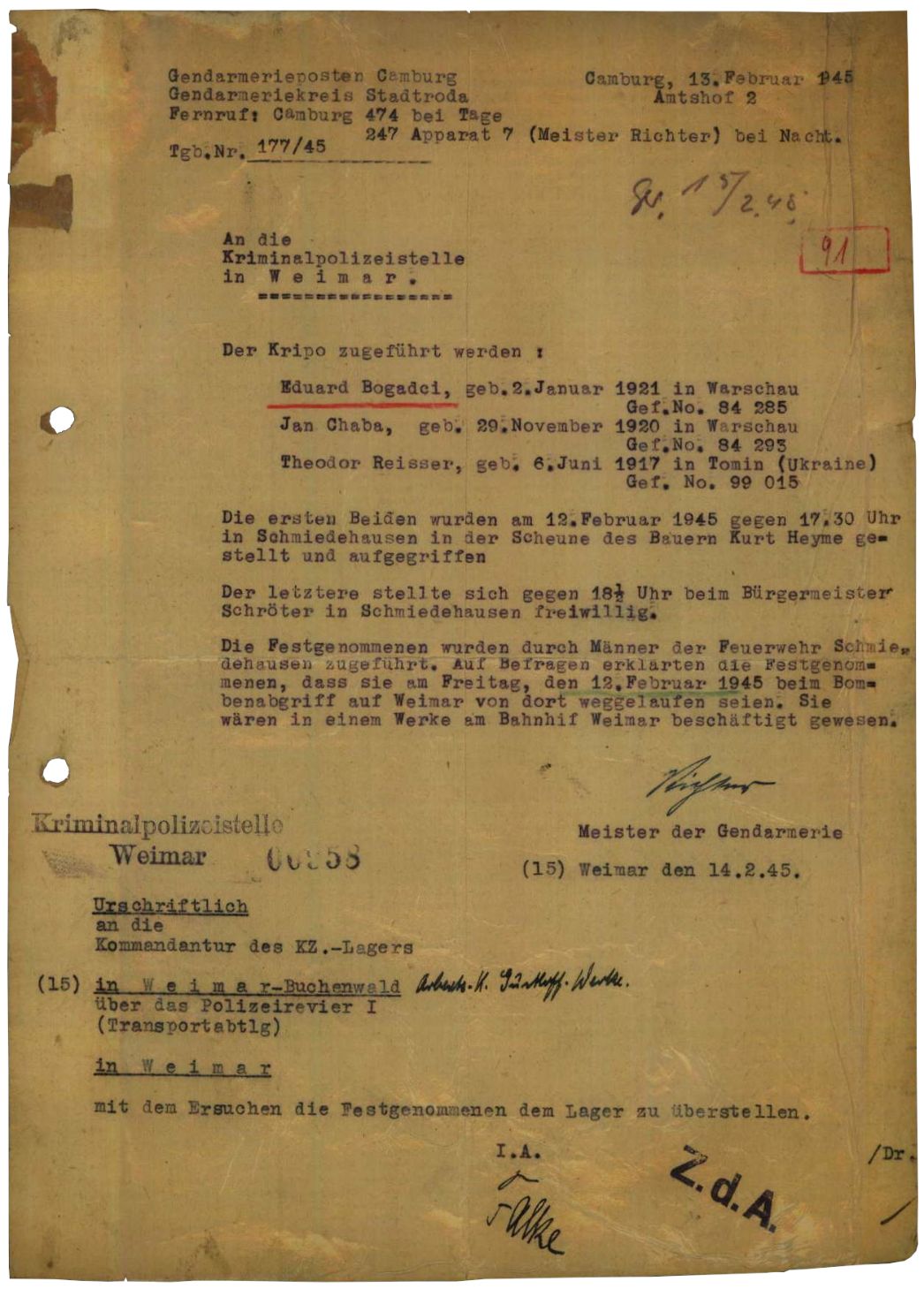

Die Werksleitung beteiligte sich weder an der Verpflegung noch an der medizinischen Versorgung der Häftlinge. Die Verpflegung war vom nahegelegenen Hauptlager abhängig und den dortigen Schwankungen unterworfen. Vor Ort gab es nur eine ambulante medizinische Betreuung durch den belgischen Häftlingsarzt Jean Gillain und drei Sanitäter. Dr. Fritz Otto, der als Zahnarzt tätige Weimarer Vertragsarzt, unterstützte die Häftlinge illegal mit Medikamenten. Die Versorgung bei Arbeitsunfällen oder von schweren Erkrankungen übernahm der Häftlingskrankenbau des Hauptlagers. Dadurch gab es bis zum Bombardement am 9. Februar 1945 keine Sterbefälle im Außenlager. Während des Luftangriffs kamen 356 Häftlinge ums Leben. Die Werksleitung hatte angewiesen, dass Häftlinge bei Fliegeralarm weiterarbeiten mussten und erst nach Einschlag der Bomben Schutz suchen durften. Da der Angriff mittags erfolgte, befanden sich die meisten Häftlinge der Nachtschicht in den zwei Barackenlagern, die schwer zerstört wurden. Die SS ließ die Toten im Krematorium in Buchenwald verbrennen.

Räumung

Anfang März 1945 verlegte die SS 154 Häftlinge in die unterirdische Produktionsstätte der Gustloff-Werke im Schacht Burggraf bei Billroda. Die übrigen rund 1.600 in Weimar verbliebenen Häftlinge brachte die SS am 3. und 4. April zurück in das Hauptlager auf dem Ettersberg.

Literatur:

Marc Bartuschka, „Im Schoß der deutschen Kultur“. Ausländische Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene in Weimar 1939-1945, Weimar 2020.