Das Lager

Im April 1942 ließ die SS auf dem Fliegerhorst Quedlinburg im Nordharz ein KZ-Außenlager errichten. Der Fliegerhorst lag im Ortsteil Quarmbeck, südlich des Stadtzentrums. 1927 als „Verkehrslandeplatz Ostharz“ eröffnet und seit 1936 zur Ausbildungsstätte für Militärflieger zum „Fliegerhorst Quedlinburg“ umgebaut, wurden hier in den Kriegsjahren verschiedene Fliegerregimente stationiert. Ab 1943 diente der Fliegerhorst zudem als sogenannte Frontfliegersammelstelle. Die Häftlinge aus Buchenwald trafen am 21. April 1942 in Quedlinburg ein. Auf dem Flugplatzgelände sollten sie Bauarbeiten und landwirtschaftliche Arbeiten verrichten. Berichten zufolge wurden die Männer in einer Baracke in unmittelbarer Nähe des Fliegerhorstgeländes untergebracht, die sie selbst errichtet hatten. Waschräume und eine Küche waren ebenfalls vorhanden.

Zwangsarbeit

Der Großteil der Häftlinge führte Bauarbeiten auf dem Gelände des Fliegerhorstes durch. Sie mussten Rohre verlegen, Schachtarbeiten und Umbaumaßnahmen verrichten. Einige Häftlinge waren zudem zu landwirtschaftlichen Tätigkeiten eingeteilt. Berichten zufolge wurden täglich zehn bis zwölf Stunden gearbeitet, zumeist auch sonntags. Lediglich eine kleine Gruppe der Häftlinge galt als Facharbeiter, alle anderen als Hilfsarbeiter. Überlebende berichteten später, dass sie öfters mit der Quedlinburger Bevölkerung in Kontakt kamen.

Krankheit und Tod

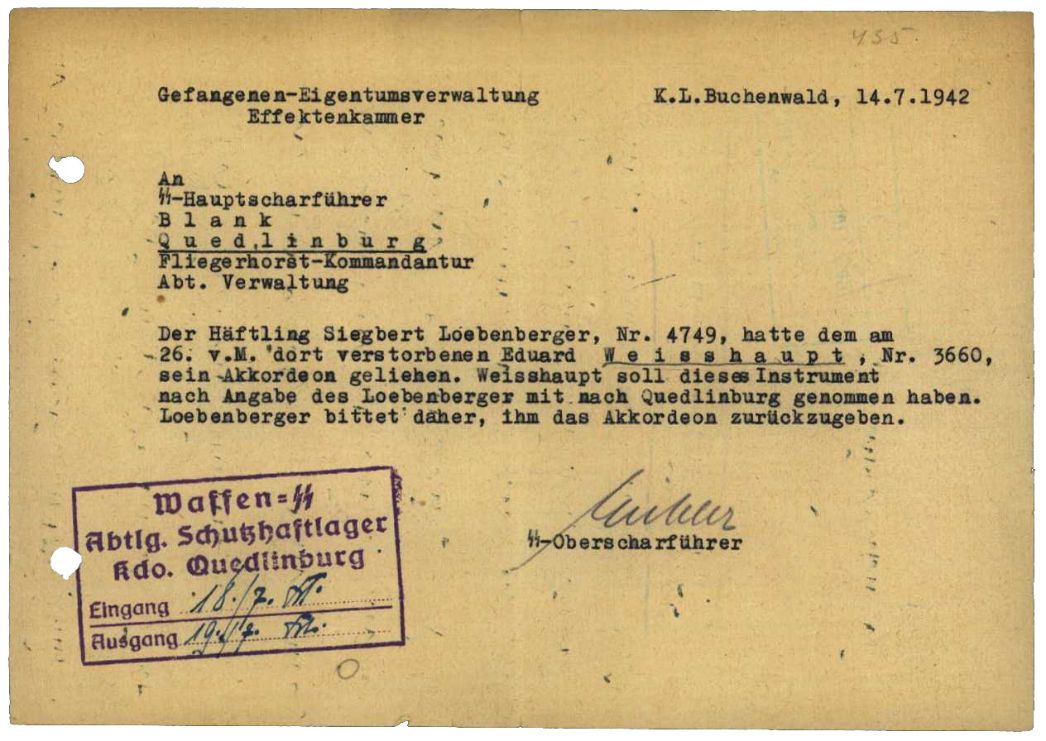

Kranke oder verletzte Häftlinge wurden vermutlich durch die Ärzte der in Quedlinburg stationierten Einheiten der Luftwaffe versorgt oder zurück nach Buchenwald gebracht. Über die Anzahl der Kranken ist nichts bekannt. Ein Todesfall kann für das Außenlager Quedlinburg-Quarmbeck belegt werden: Der als Kapo bzw. Lagerältester eingesetzte deutsche Häftling Erhard Weißhaupt starb am 26. Juni 1942. In den offiziellen Unterlagen der Lagerverwaltung vermerkte die SS als Todesursache „Freitod durch Erhängen“. Die genauen Umstände seines Todes ließen sich bisher nicht aufklären. Sein Leichnam wurde im Krematorium in Buchenwald verbrannt.

Bewachung

Die Bewachung der Häftlinge übernahmen Luftwaffensoldaten des Fliegerhorstes. Überlebende berichteten später, dass sie mit ihnen relativ gut ausgekommen seien. Das Hauptlager in Buchenwald stellte vermutlich nur den Kommandoführer des Lagers. Als dieser fungierte SS-Hauptscharführer Johann Blank (1906-1944). 1939 aus Dachau in das KZ Buchenwald gewechselt, galt er als besonders brutal und soll für zahlreiche Erschießungen verantwortlich gewesen sein. Auch in den Außenlagern in Berlstedt, Prettin (Lichtenburg) und Goslar war er zeitweise als Kommandoführer eingesetzt. 1943 wurde er verhaftet, weil er in die Korruptionsaffäre um den ersten Buchenwalder Lagerkommandanten Karl Otto Koch verwickelt war. Im Zuge der Ermittlungen nahm er sich 1944 das Leben. Zu einer strafrechtlichen Verfolgung der für das Außenlager Quedlinburg verantwortlichen Personen kam es nach Kriegsende nicht.

Räumung

Nach Abschluss der Bauarbeiten in Quedlinburg verlegte die SS die 45 noch verbliebenen Häftlinge vermutlich am 7. Januar 1943 zurück in das Hauptlager Buchenwald.

Spuren und Gedenken

Nach dem Krieg diente der ehemalige Fliegerhorst Quedlinburg bis zu seiner Räumung 1993 als sowjetischer Truppenstandort. Heute ist der Quedlinburger Stadtteil Quarmbeck ein Wohn- und Gewerbegebiet. Erinnerungszeichen oder Spuren des ehemaligen Außenlagers gibt es nicht.

Link zum heutigen Standort auf GoogleMaps

Literatur:

Frank Baranowski, Quedlinburg, in: Wolfgang Benz u. Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors. Die Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 3: Sachsenhausen, Buchenwald, München 2006, S. 550-551.