Das Lager

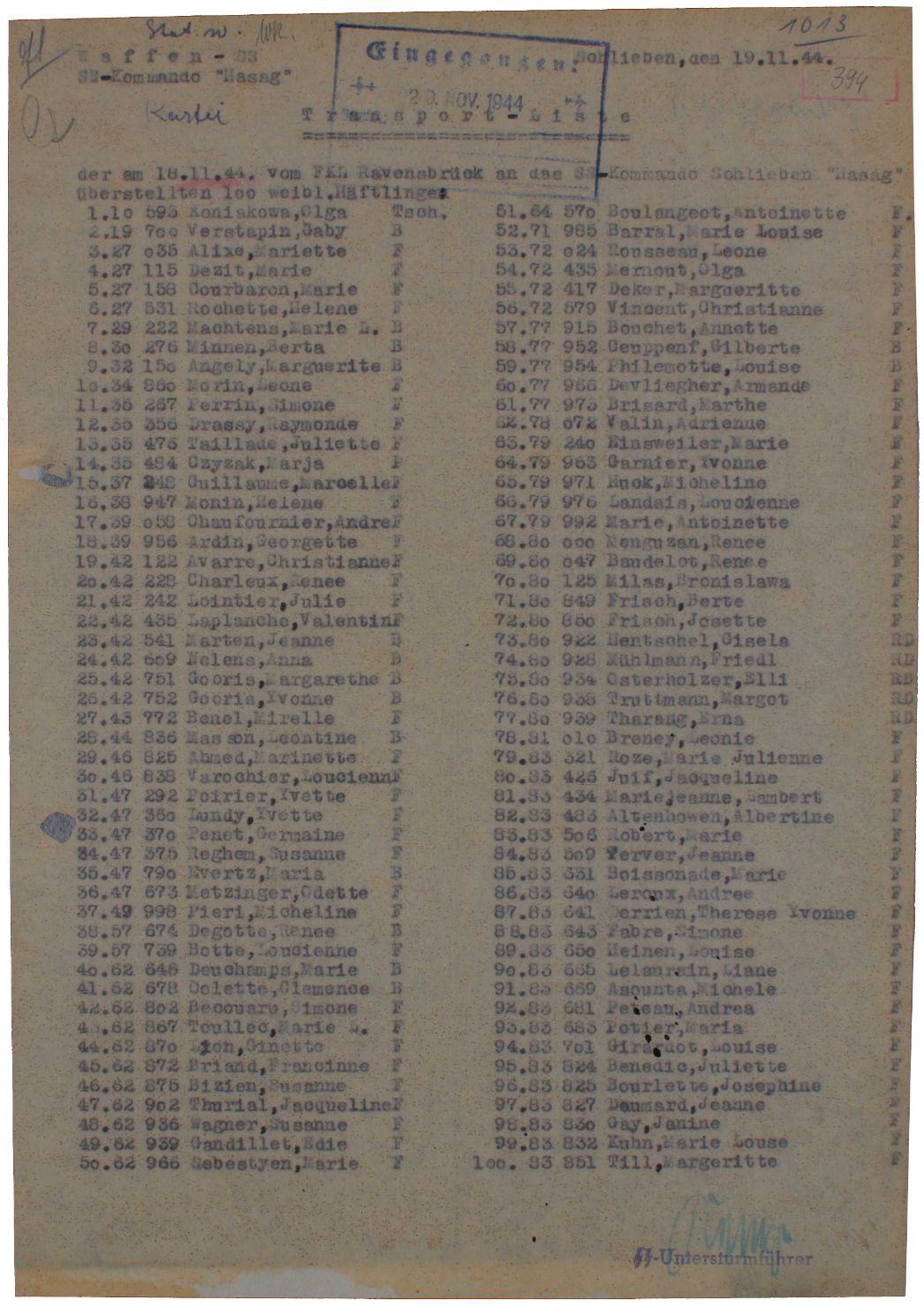

Der Leipziger Rüstungskonzern Hugo-Schneider AG (HASAG) verfügte seit 1938 über einen Standort in der südbrandenburgischen Kleinstadt Schlieben, 80 Kilometer nordwestlich von Leipzig. Zunächst war es nur ein Schießplatz in einem Waldgebiet im Ortsteil Berga. Im Krieg wurde er zu einer Produktionsstätte für Panzerfäuste und Munition ausgebaut. Seit den ersten Kriegsjahren setzte die HASAG dort Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter ein. Bei einer Ortsbesichtigung im Juni 1944 besprachen der Generaldirektor der HASAG Paul Budin und der Buchenwalder Lagerkommandant Pister den Einsatz von KZ-Häftlingen. Einen Monat später richtete die SS zunächst ein Frauenaußenlager ein. Ein Lager für männliche Häftlinge folgte etwas später. Die Frauen wurden in bestehenden Steinbaracken auf dem Firmengelände untergebracht. Berichten zufolge waren sie von einem elektrisch geladenen Zaun und Wachtürmen umgeben. In den Schlafräumen standen hölzerne Doppelstockpritschen und jeweils ein Ofen, für den jedoch Heizmaterial fehlte. Bis Ende August 1944 unterstand das Frauenlager offiziell dem KZ Ravensbrück. Zum 1. September 1944 gehörte es zur Verwaltung des KZ Buchenwald.

Zwangsarbeit

Die Frauen mussten in 12-stündigen Tag- und Nachtschichten im nahegelegenen HASAG-Werk Zwangsarbeit leisten. Dort gab es zwei Abteilungen: In der sogenannten chemischen Abteilung wurden Chemikalien gemischt, Sprengstoff gekocht und in flüssiger Form in die Panzerfaustsprengköpfe gefüllt. Die Frauen arbeiteten ohne Schutzkleidung, so dass der direkte Kontakt mit den giftigen Stoffen regelmäßig zu Verbrennungen, Magenbeschwerden und einer Gelbverfärbung der Haut führte. Ebenso gesundheitsschädlich war das Abfüllen von Schießpulver. In der Abteilung Fertigung wurden die Panzerfäuste an Werkbänken montiert. In der Nacht zum 12. Oktober 1944 zerstörten mehrere Explosionen weite Teile des HASAG-Werks. Parallel zum Wiederaufbau ging die Produktion danach im Freien und in Zelten weiter. Arbeitsfreie Sonntage scheint die HASAG den Frauen – Berichten zufolge – erst in den letzten Monaten gewährt zu haben.

Krankheit und Tod

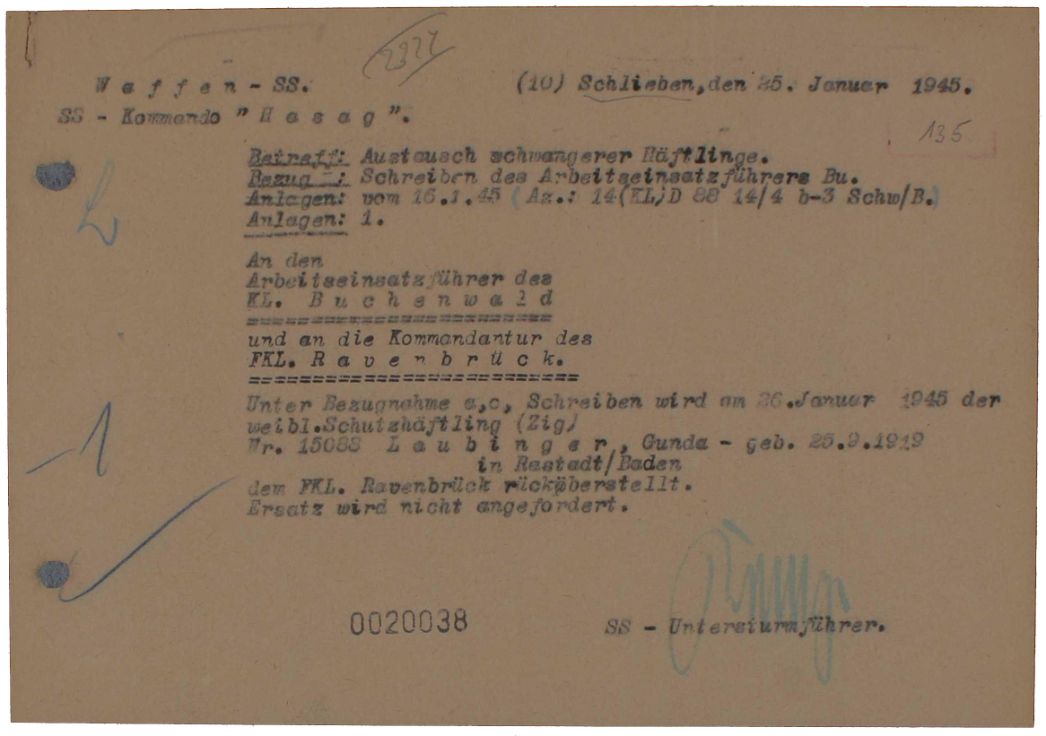

Im März 1945 befanden sich im Durchschnitt jeden Tag 19 Frauen in ambulanter oder stationärer Behandlung. Die ärztliche Betreuung des Frauenlagers lag zuletzt in den Händen der beiden Häftlingsärzte des Männerlagers: des Belgiers Horace Leleux und des ungarischen Zahnarztes Istvan Ban, denen einige Häftlingspfleger zur Seite standen. Beaufsichtigt wurden sie durch die SS-Sanitäter namens Dreßler und Jacob sowie durch den Vertragsarzt der SS Dr. Rudolf Papies, ein Allgemeinmediziner aus Schlieben. Ende Januar 1945 veranlassten sie die Rücküberstellung der 25-jährigen Gunda Laubinger in das KZ Ravensbrück, weil sie schwanger war. Mindestens drei Frauen starben vor Ort im Außenlager Schlieben. Als Todesursachen wurden Lungenentzündung, eine Herzmuskelschwäche und Bauchtyphus festgestellt. Die Toten ließ die SS auf einem Friedhof auf dem HASAG-Gelände begraben.

Bewachung

Für das Frauen- und Männerlager in Schlieben war dieselbe Wachmannschaft zuständig. Im März 1945 bestand sie aus 114 SS-Männern und neun SS-Aufseherinnen. Während die SS-Männer das Lager von außen bewachten, kontrollierten die Aufseherinnen im Inneren des Lagers. Sie überwachten die Frauen auch während der Arbeit im Werk. Als Kommandoführer setzte die Buchenwalder SS SS-Untersturmführer (später Obersturmführer) Kurt Kempe (geb. 1913) ein. Seit 1940 gehörte er zum Kommandanturstab des KZ Buchenwald. Nach Stationen bei der SS-Baubrigade III in Köln und im Außenlager Ellrich-Juliushütte führte er das Kommando in Schlieben.

Ein 1966 in der Bundesrepublik eingeleitetes Ermittlungsverfahren gegen Kempe wurde 1975 ergebnislos eingestellt. Ein amerikanisches Militärgericht verurteilte 1947 Adam Ankenbrand, einen der SS-Wachmänner, wegen Verbrechen im Außenlager Schlieben und auf dem Todesmarsch aus Schlieben zum Tode. Die Hinrichtung erfolgte im Jahr darauf.

Räumung

Über die Räumung des Lagers existieren verschiedene Aussagen. Um den 9. April 1945 begann die SS, das Männerlager etappenweise zu räumen. Die meisten der Männer brachte sie mit Bahntransporten in Richtung Theresienstadt. Ein Teil der Frauen war vermutlich bereits im März in andere Lager verlegt worden. 60 noch im Lager verbliebene Frauen trieb die SS am 20. April auf einen sechstägigen Todesmarsch. Am 26. April befreiten amerikanische Soldaten sie bei Altenhain. Mehr als ein Dutzend weiblicher Häftlinge blieb zurück im Lager. Am 21. April 1945 wurden sie dort mit zurückgebliebenen männlichen Häftlingen von der eintreffenden Roten Armee befreit.

Literatur:

Broschüre Verein Gedenkstätte KZ-Außenlager Schlieben-Berga e.V., Das vergessene Lager… unvergessen! KZ-Außenlager Schlieben, Kommando Hasag, Schlieben 2001.

Irmgard Seidel, Schlieben Frauen, in: Wolfgang Benz u. Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors. Die Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 3: Sachsenhausen, Buchenwald, München 2006, S. 560-563.