Das Lager

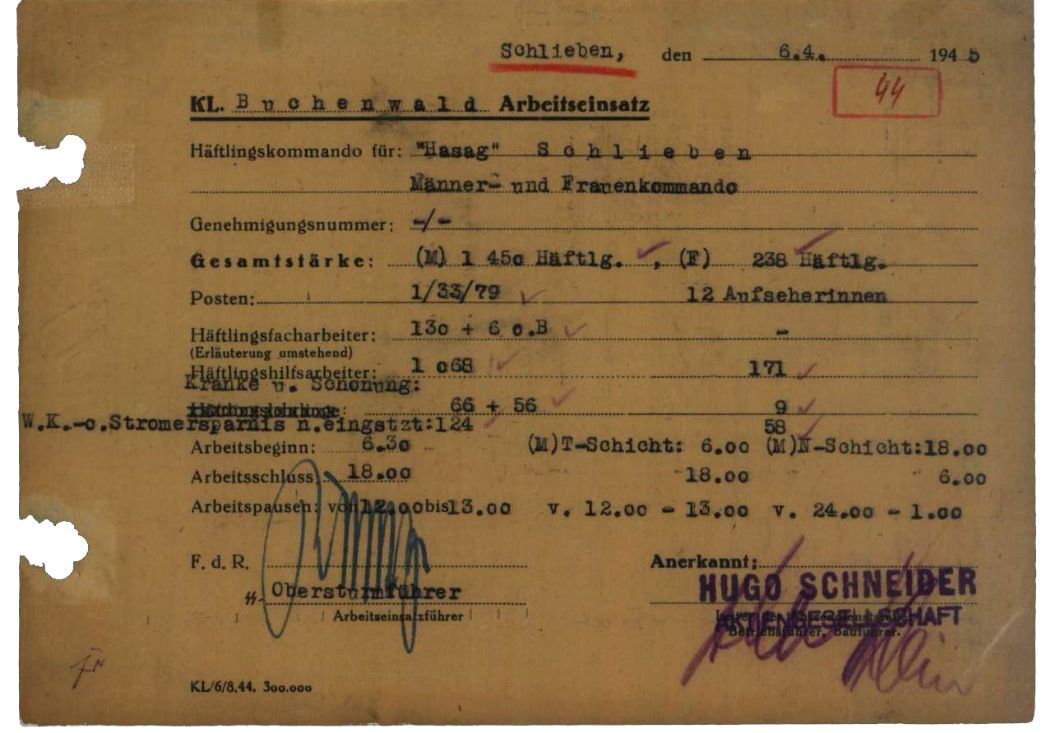

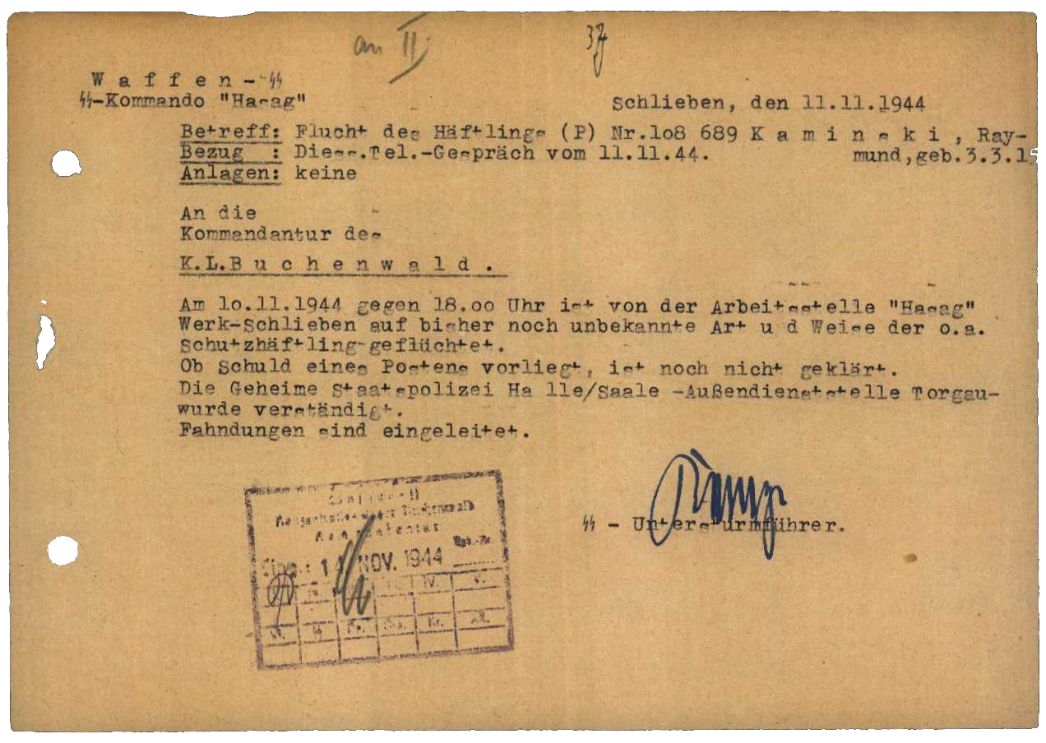

Seit 1938 unterhielt der Leipziger Rüstungskonzern Hugo-Schneider AG (HASAG) einen Standort in der kleinen brandenburgischen Stadt Schlieben, 80 Kilometer nordwestlich von Leipzig. In einem Waldgebiet im Ortsteil Berga ließ das Unternehmen im Krieg die vorhandene Schießbahn zur Erprobung von Munition zu einem Produktionsstandort ausbauen. In dem neuen HASAG-Werk wurden Panzerfäuste und Munition produziert. Neben Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern setzte die HASAG in Schlieben seit Sommer 1944 KZ-Häftlinge ein. Nach einer Vorortbesichtigung zwischen Paul Budin, dem Generaldirektor der HASAG, und dem Buchenwalder Lagerkommandanten Hermann Pister entstand Mitte Juli 1944 zunächst ein Frauenaußenlager. Einen Monat später folgte ein Männerlager. Es lag auf dem HASAG-Gelände im Bereich der heutigen Straßen Birkenweg, Krassiger Straße und Straße der Arbeit und bestand aus einem Dutzend Baracken. Umgeben war es von einem elektrisch geladenen Zaun. Zu den Funktionsbauten zählten sanitäre Anlagen, eine Wäscherei, eine Küche und Unterkünfte für die Wachmannschaft.

Krankheit und Tod

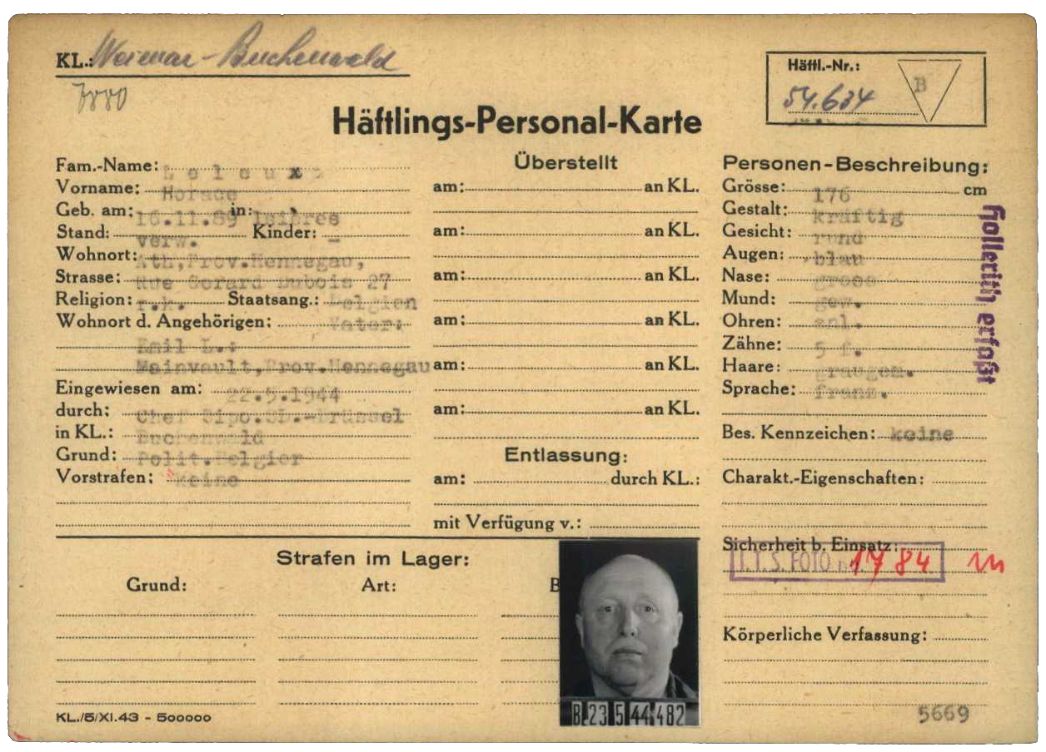

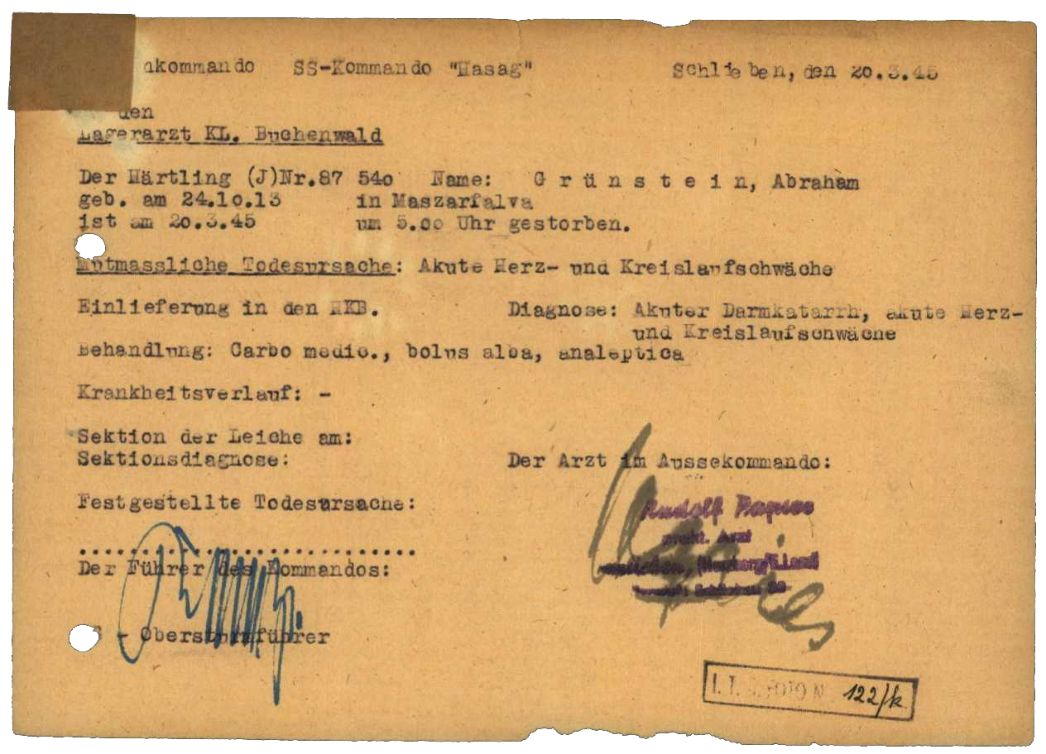

Die lebensgefährliche Arbeit, der Hunger und die grundsätzlich schlechten Lebensbedingungen im Lager führten zu einem durchweg hohen Krankenstand. Im März 1945 befanden sich durchschnittlich 100 Männer jeden Tag in stationärer oder ambulanter Behandlung. In der Krankenstation des Lagers kümmerten sich der belgische Häftlingsarzt Horace Leleux, der ungarische Zahnarzt Istvan Ban und einige Häftlingspfleger um die Kranken und Verletzten – mit sehr begrenzten Möglichkeiten. Seitens der SS waren die SS-Sanitäter Dreßler und Jacob sowie der Vertragsarzt Dr. Rudolf Papies, ein Allgemeinmediziner aus Schlieben, für die Krankenstation zuständig. Regelmäßig ließ die Lagerführung nicht mehr Arbeitsfähige zurück nach Buchenwald bringen. Der größte dieser Rücktransporte verließ Schlieben im Februar 1945 mit 201 Männern. Die Zahl der Toten vor Ort lag sehr hoch: Bis Anfang April 1945 wurden 204 Tote nach Buchenwald gemeldet. 96 von ihnen waren bei den Explosionen im Werk gestorben, die Übrigen an den Folgen der Arbeits- und Lebensbedingungen. Die SS ließ die Leichname auf dem Gelände der HASAG begraben.

Räumung

Über die Räumung des Lagers existieren verschiedene Aussagen. Um den 9. April 1945 begann die SS, das Männerlager etappenweise zu räumen. Die meisten Häftlinge brachte sie mit zwei Bahntransporten in Richtung Theresienstadt. Der erste Zug fuhr durch Leipzig und Dresden während der andere Transport Bautzen passierte. 200 Häftlinge mussten dort den Zug verlassen, um im dortigen Außenlager des KZ Groß-Rosen zu arbeiten. Von da aus trieb die SS sie später zu Fuß weiter. Die Überlebenden wurden im Mai bei Nixdorf, dem heutigen Mikulášovice in Tschechien, befreit. Einige Männer und Frauen blieben in den beiden Lagern in Schlieben zurück. Angehörige der Roten Armee befreiten sie dort am 21. April 1945.

Literatur:

Broschüre Verein Gedenkstätte KZ-Außenlager Schlieben-Berga e.V., Das vergessene Lager… unvergessen! KZ-Außenlager Schlieben, Kommando Hasag, Schlieben 2001.

Martin Schellenberg, Schlieben (Männer), in: Wolfgang Benz u. Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors. Die Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 3: Sachsenhausen, Buchenwald, München 2006, S. 563-566.