Das Lager

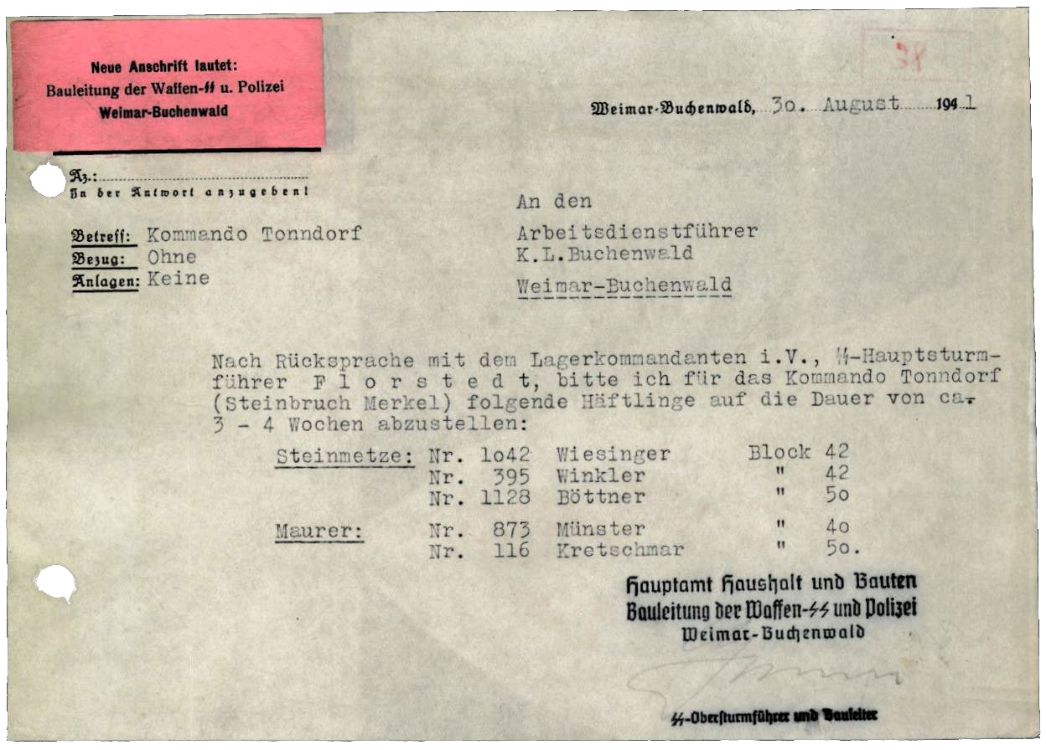

Seit August 1938 arbeiteten Häftlinge des KZ Buchenwald in der Nähe der Gemeinde Tonndorf im Ilmtal, rund 18 Kilometer vom Lager entfernt. Für die „Bauleitung der Waffen-SS und Polizei“ mussten sie dort eine Wasserleitung mit zwei Tiefbrunnen-Pumpwerken für die Versorgung des Konzentrationslagers Buchenwald bauen. Zunächst kehrten die Häftlinge nach Arbeitsende zurück in das Lager auf dem Ettersberg. Vermutlich ab Oktober 1938 erfolgte die Unterbringung vor Ort, anfänglich in fünf Mannschaftszelten. An der Verbindungsstraße zur Ortschaft Tiefengruben entstand später eine Baracke, die als Lager diente. In der durch eine Trennwand geteilten Baracke waren sowohl die Häftlinge als auch die Männer der Wachmannschaft untergebracht. In dem vermutlich durch einen Zaun eingegrenzten Areal gab es nur noch ein Küchen- bzw. Werkstattgebäude und Schuppen. Das Außenlager Tonndorf bestand bis Ende März 1945, unterbrochen von teils längeren Phasen, in denen sich zwischen 1942 und 1944 keine Häftlinge vor Ort befanden.

Die Häftlinge

Die Zahl der in Tonndorf eingesetzten Häftlinge schwankte stark. Anfang Februar 1939 erreichte sie mit 212 Männern ihren Höchststand. Die Arbeiten vor Ort waren im Herbst 1942 zunächst beendet. Einige der Häftlinge hatte die SS bereits im August 1942 aus Tonndorf in das Außenlager Kranichfeld verlegt. In den folgenden Monaten hielten sich vermutlich keine Häftlinge mehr dauerhaft vor Ort auf. Nur gelegentlich scheinen Wartungs- oder Hilfsarbeiten durchgeführt worden zu sein. Ab dem Frühjahr 1944 stieg die Zahl der Häftlinge vor Ort wieder an, um die Wasserversorgungsanlagen auszubauen. Am 11. April 1944 war das Lager mit 55 und Ende 1944 mit 46 Männern belegt. Für Arbeitskommandos in Bad Berka und Blankenhain wurden im März 1945 weitere Häftlinge nach Tonndorf gebracht. Die Lagerbelegung bestand anfangs vor allem aus deutschen, österreichischen und tschechoslowakischen Häftlingen. Später kamen Männer u.a. aus Polen und der Sowjetunion hinzu. Die meisten galten als politische Häftlinge, andere kategorisierte die SS als „Asoziale“ und „Berufsverbrecher“. Als Funktionshäftlinge setzte sie Deutsche ein.

Krankheit und Tod

Nach den Berichten des Krankenpflegers Willy Voß gab es in Tonndorf zumindest zeitweise (ab Frühjahr 1942) eine behelfsmäßige Krankenstation. Diese war in einem kleinen abgetrennten Bereich innerhalb der Unterkunftsbaracke eingerichtet und bestand aus vier Betten. Bei schwereren Erkrankungen oder Arbeitsunfällen wurden Häftlinge vermutlich zur Behandlung in das Krankenrevier von Buchenwald gebracht. Todesfälle sind für das Außenlager Tonndorf nicht belegt.

Räumung

Am 29. März 1945 löste die SS das Außenlager auf. 112 Häftlinge wurden an diesem Tag zurück nach Buchenwald gebracht. Bereits drei Tage vorher begann die Räumung, als 20 Häftlinge in das Hauptlager auf dem Ettersberg verlegt worden waren.

Spuren und Gedenken

In Tonndorf und Umgebung gibt es keine Gedenkzeichen, die an das Außenlager und die Zwangsarbeit der KZ-Häftlinge erinnern.

Literatur:

Bauhaus-Universität Weimar, Buchenwald-Spuren. Verflechtungen des Konzentrationslagers mit Weimar und Umgebung, Weimar 2017.

Christine Schmidt van der Zanden, Tonndorf, in: Geoffrey P. Megargee (Hg.), Encyclopedia of Camps and Ghettos 1933-1945. Volume I, Part I, Bloomington 2009, S. 427 f.