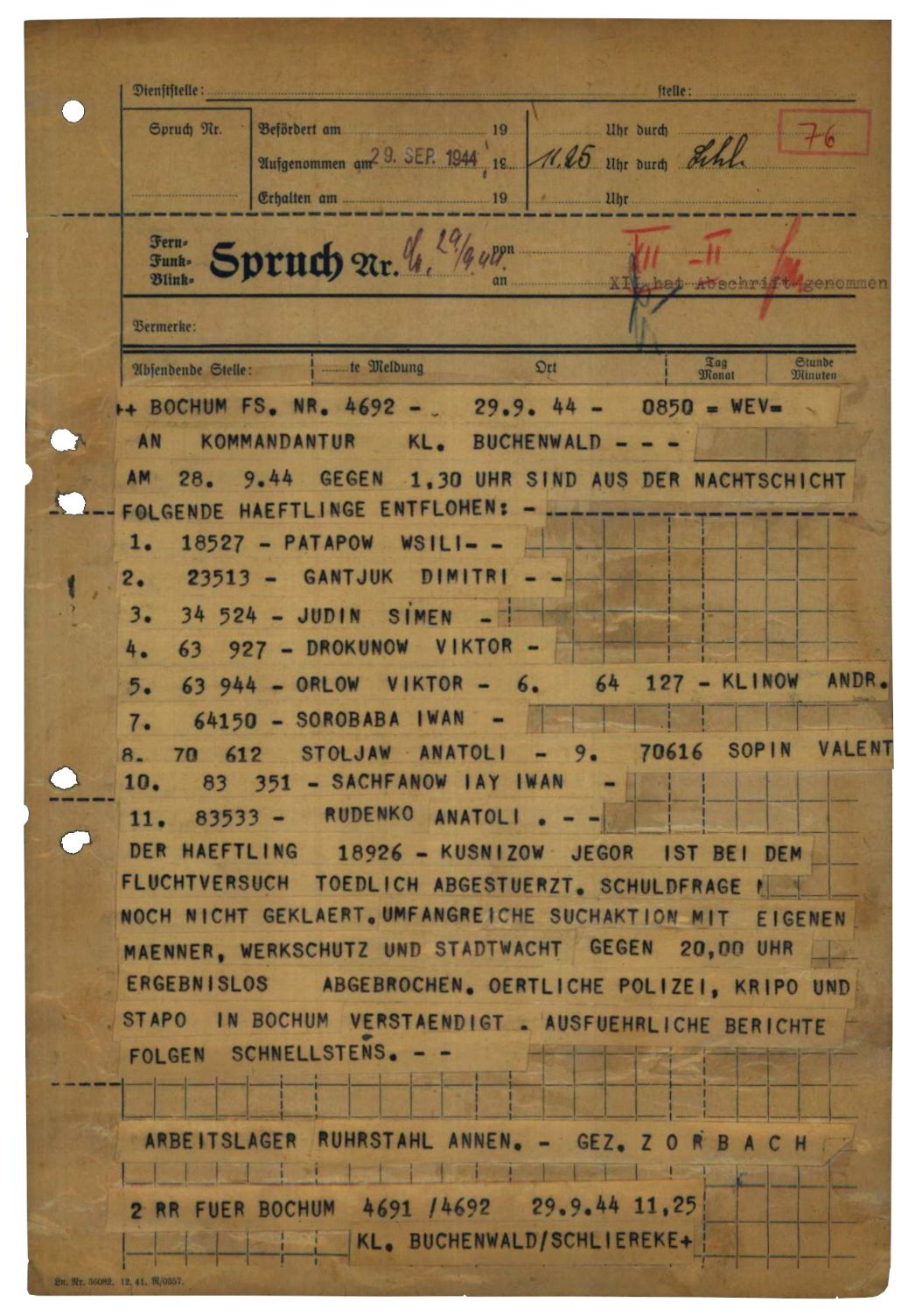

Das Lager

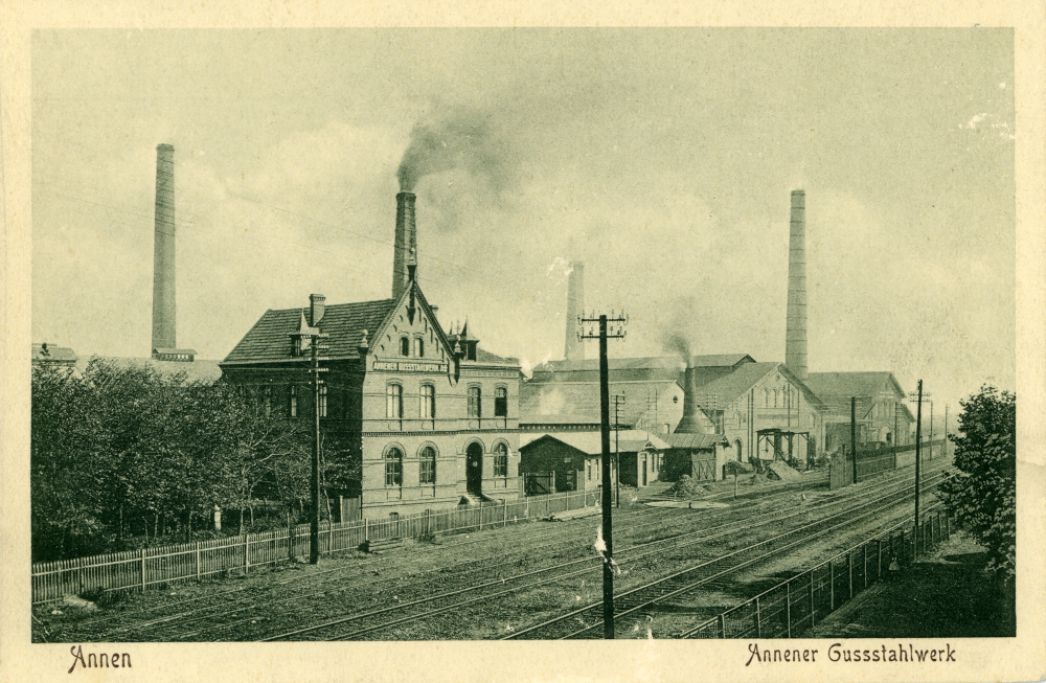

Am Rande des Zentrums von Witten-Annen, am damaligen Spiekermannschen Platz, ließ die Betriebsleitung des Annener Gussstahlwerkes Mitte 1942 ein Barackenlager errichten. Das heute von der Immermann-, Arndt- und Westfeldstraße eingerahmte Areal grenzte an die Bahnstrecke Dortmund-Witten. Das Lager, in dem zunächst sowjetische Kriegsgefangene untergebracht waren, wurde später vergrößert, um weitere Zwangsarbeitende unterzubringen. Insgesamt umfasste das Gelände 14 Gebäude – ein Teil davon diente ab September 1944 als KZ-Außenlager. Gesichert war es mit Stacheldraht und Wachtürmen. Die Unterkünfte für die Häftlinge bestanden Berichten zufolge aus bis zu sechs Holzbaracken mit Doppelstockbetten, Tischen, Schemeln und Öfen, für die schon bald das Heizmaterial fehlte. Die Unterkünfte der Wachen lagen direkt neben dem von außen einsehbaren Häftlingslager. Der tägliche Marsch in das rund 600 Meter entfernte Werk in der Stockumer Straße führte mitten durch die Stadt. In der Buchenwalder Lagerverwaltung trug das Lager den Namen „AGW“ oder „Ruhrstahl Annen“.

Bewachung

Die Wachmannschaft in Witten-Annen umfasste rund 40 SS-Männer. Viele von ihnen kamen aus dem zuvor aufgelösten Außenlager in Gelsenkirchen. Angehörige des Werkschutzes bewachten die Häftlinge zusätzlich. Das Kommando hatte SS-Oberscharführer Ernst Zorbach (1904-1994). Unter den Häftlingen galt er als Sadist. Der gelernte kaufmännische Angestellte war seit 1931 in der SS und zuvor im KZ Neuengamme. Mitte November 1944 erfolgte seine Versetzung in das Frauenaußenlager Hessisch Lichtenau. SS-Hauptscharführer Hermann Schleef (1906-1977), seit 1934 in verschiedenen Konzentrationslagern tätig, wurde sein Nachfolger. Als stellvertretender Kommandant eines Ghettos und eines KZ-Außenlagers in Litauen beteiligte er sich an der Ermordung der jüdischen Bevölkerung im Baltikum. Wegen seiner Verbrechen dort verurteilte ihn ein Gericht 1947 zu zwei Jahren Gefängnis. Strafrechtliche Ermittlungen gegen ihn und Zorbach wegen Verbrechen in Witten-Annen führten in den 1960er- und 1970er-Jahren zu keiner Verurteilung.

Räumung

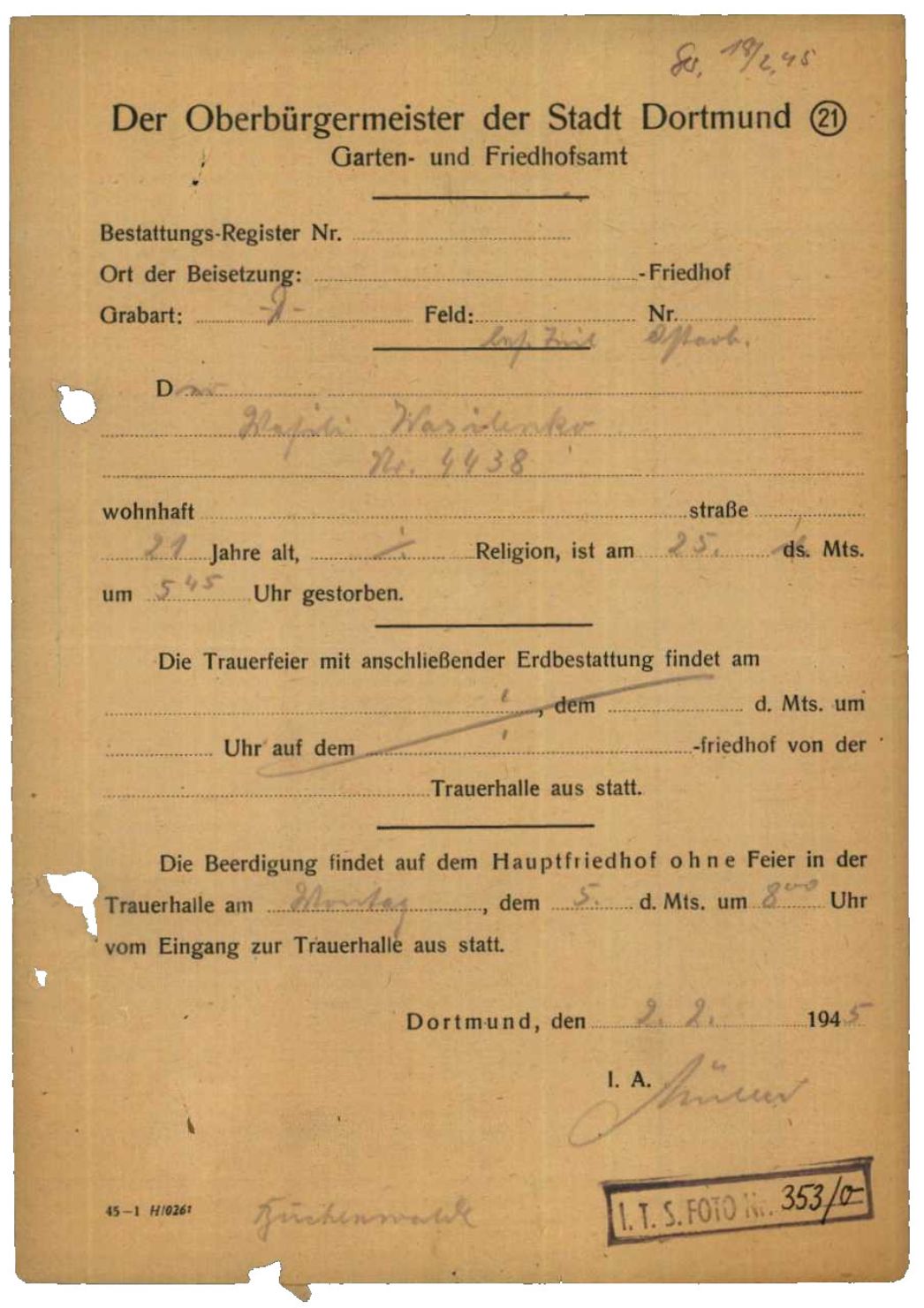

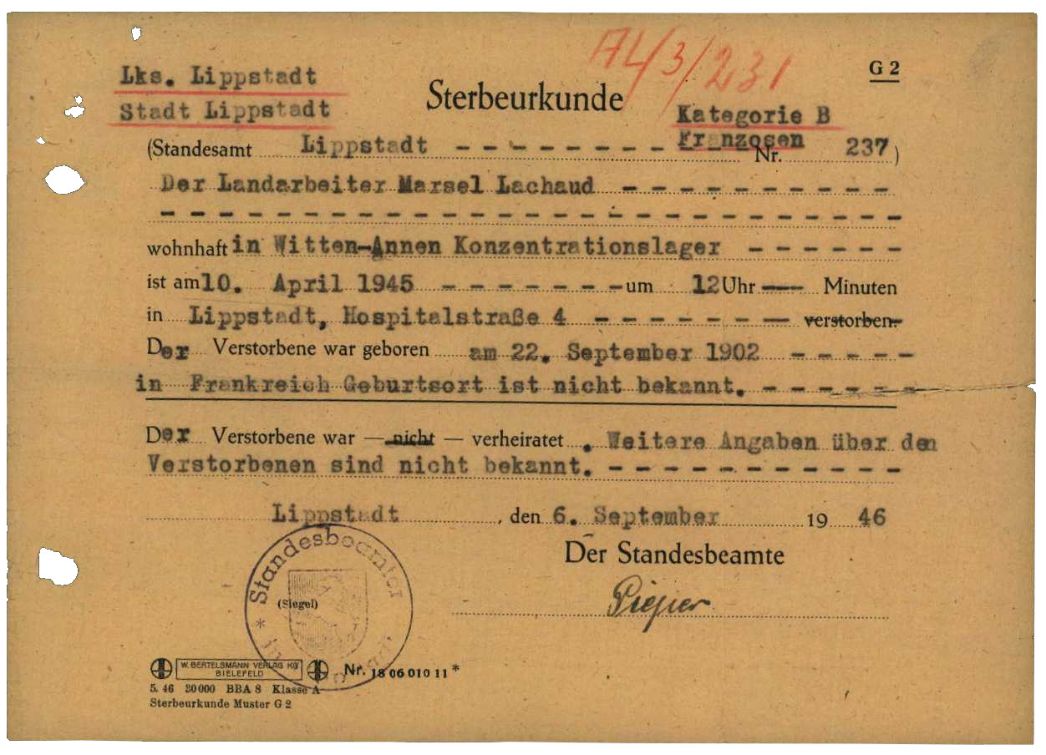

Ende März 1945 befanden sich noch rund 600 Häftlinge im Außenlager Witten-Annen. In der Nacht zum 29. März begann die SS, das Lager zu räumen. Sie trieb die Häftlinge zu Fuß in Richtung Nordosten. Am Abend des 31. März erreichte der Treck Lippstadt, wo die SS die Häftlinge in einen Kinosaal sperrte. Am nächsten Morgen, dem Ostersonntag, waren die SS-Wachen verschwunden. Volkssturmmänner führten die Häftlinge vor die Stadt und überließen sie sich selbst. Noch am selben Tag trafen amerikanische Truppen in Lippstadt ein und befreiten die Häftlinge endgültig. Berichten zufolge ermordeten SS-Männer während des Marsches eine unbekannte Zahl von Häftlingen. Auch in Lippstadt starben in den Tagen nach der Befreiung noch ehemalige Häftlinge des Außenlagers Witten-Annen an den Folgen der Haft.

Spuren und Gedenken

In zwei SS-Baracken befand sich von 1945 bis 1958 ein Kindergarten. Das übrige Lagergelände und die Häftlingsbaracken wurden geräumt und mit Wohnhäusern bebaut oder als Parkplatz genutzt. Eine erste kritische Auseinandersetzung mit der Geschichte des Ortes brachte ein Schülerprojekt in den 1980er-Jahren. 1985 ließ die Stadt einen Gedenkstein am ehemaligen Lagergelände aufstellen. Teile des Geländes wurden unter Denkmalschutz gestellt, durch archäologische Grabungen erschlossen und zu einem Gedenkort gestaltet. Zwei Informationstafeln ergänzen seit 2013 die Gestaltung des Ortes, an dem jährliche Gedenkveranstaltungen stattfinden. Auf dem Kommunalfriedhof in Witten-Annen erinnert seit 1993 ein Denkmal an die in Witten-Annen gestorbenen Zwangsarbeitenden, Kriegsgefangenen und KZ-Häftlinge.

Link zum heutigen Standort auf GoogleMaps

Kontakt:

Stadtarchiv Witten

Literatur:

Ralph Klein, Das KZ-Außenlager in Witten-Annen. Geschichte, städtebauliche Nutzung und geschichtspolitischer Umgang seit 1945, Berlin 2015.

Manfred Grieger u. Klaus Völkel, Das Außenlager „Annener Gußstahlwerk“ (AGW) des Konzentrationslagers Buchenwald. September 1944-April 1945, Essen 1997.