Das Lager

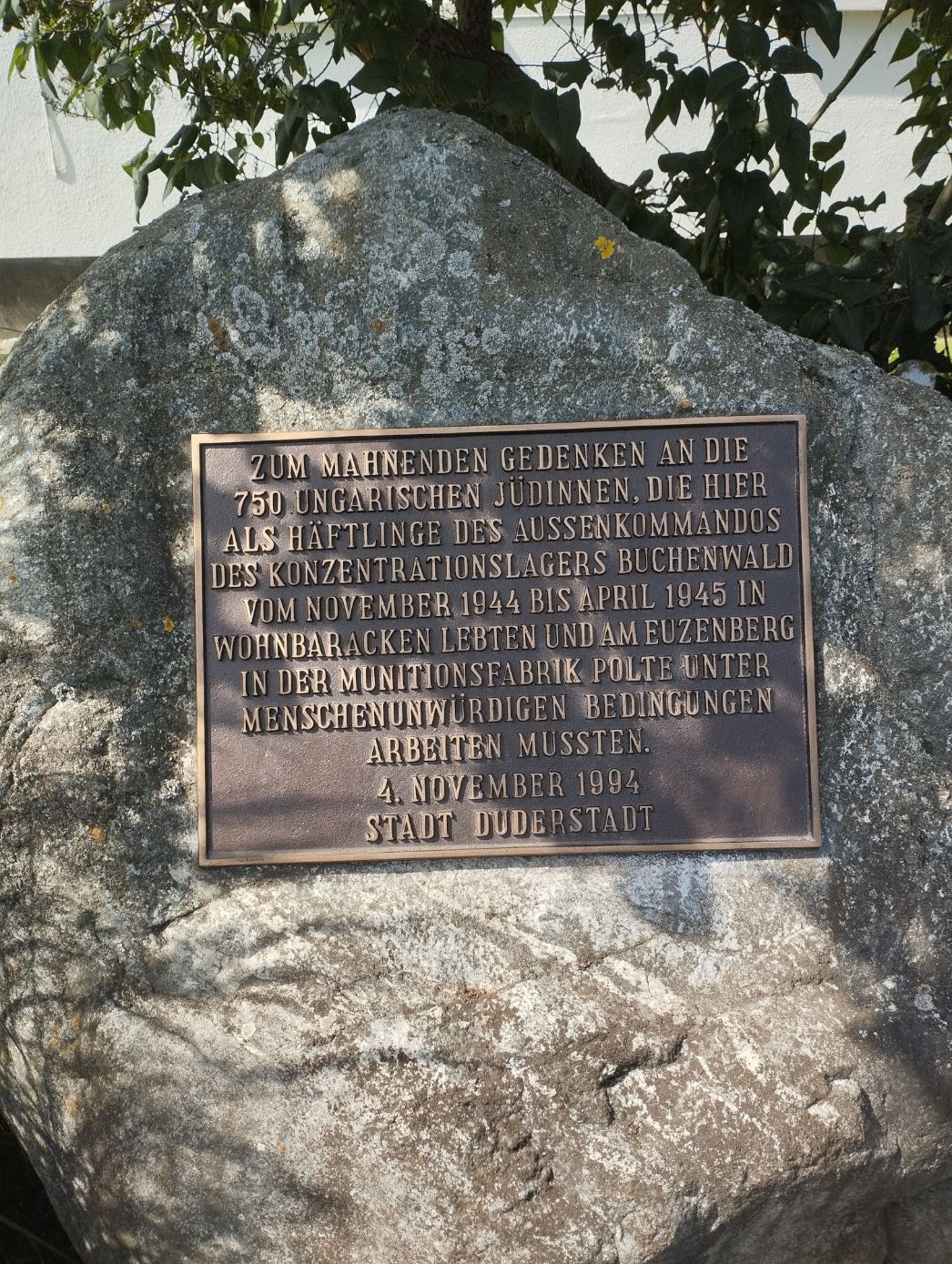

Das Magdeburger Rüstungsunternehmen Polte-Werke OHG ließ ab Herbst 1939 ein Zweigwerk in Duderstadt im heutigen Niedersachsen, 25 Kilometer östlich von Göttingen gelegen, errichten. In der Fabrik mussten von Beginn an ausländische Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter arbeiten. In seinem Stammwerk in Magdeburg setzte die Firmenleitung seit Juni 1944 bereits weibliche und später auch männliche KZ-Häftlinge ein. Auch für das Werk in Duderstadt forderte das Unternehmen 1944 weibliche Häftlinge von der SS an. Im November 1944 richtete die Werksleitung hierfür an der heutigen Kreuzung Max-Näder-Straße/Am Euzenberg, wenige hundert Meter von den Polte-Werken entfernt, ein neues KZ-Außenlager ein. Das Barackenlager lag auf dem Gelände der Möbel- und Polsterfabrik Steinhoff, das für die Polte-Werke beschlagnahmt worden war. Zuvor wurde es bereits für die Unterbringung von Zwangsarbeitenden genutzt. Als Unterkünfte dienten zwei Holzbaracken von je 12,5 x 42,5 Metern, ausgestattet mit Pritschen, Strohsäcken und Decken. Daneben befand sich eine kleine Waschbaracke. Gesichert war das Lager mit einem Zaun. Die Unterbringung der zur Bewachung des Lagers eingeteilten SS-Männer und der SS-Aufseherinnen erfolgte in einem Steingebäude neben dem Barackenlager.

Häftlinge

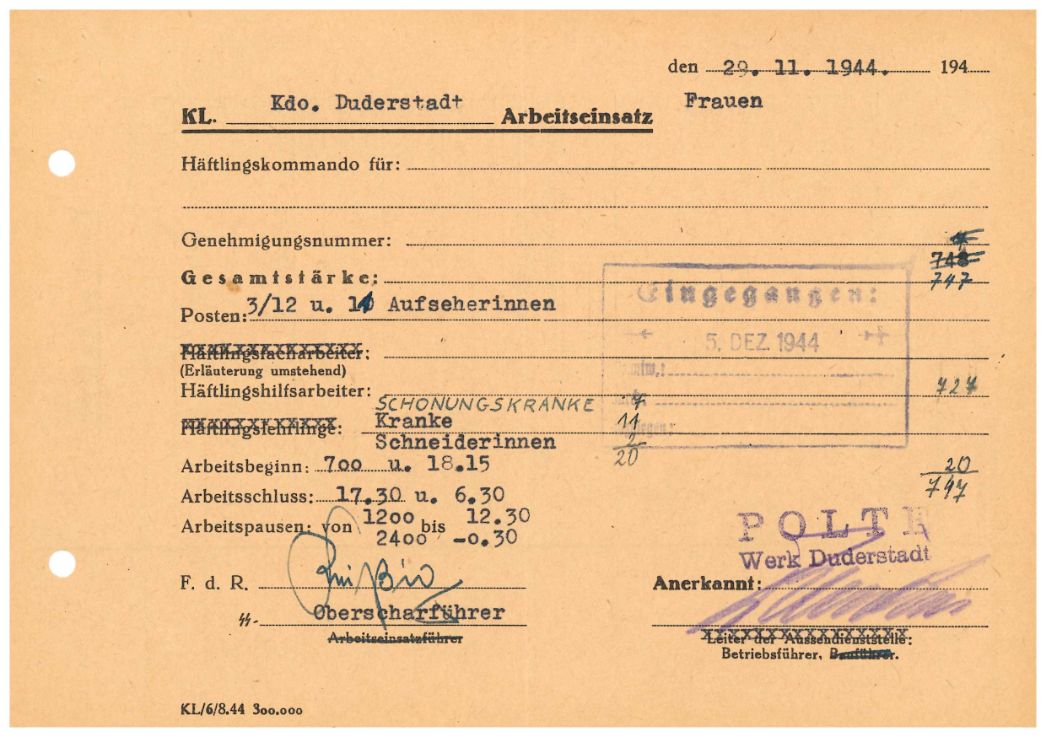

Der erste und einzige große Transport mit 750 weiblichen jüdischen Häftlingen traf am 4. November 1944 aus dem Konzentrationslager Bergen-Belsen in Duderstadt ein. Überlebende berichteten später, dass eine Delegation der Polte-Werksleitung die Frauen in Bergen-Belsen eigens für den Einsatz in Duderstadt ausgesucht hatte. Die Frauen und Mädchen kamen fast ausschließlich aus Ungarn und den seit 1940 zu Ungarn angrenzenden Regionen. Aus ihrer Heimat mit ihren Familien im Frühjahr und Frühsommer 1944 nach Auschwitz deportiert, überlebten sie die dortigen Selektionen als arbeitsfähig und waren nach Bergen-Belsen gebracht worden. Drei Jüdinnen stammten aus Polen und der Tschechoslowakei und wurden vor Ort von der SS als Ärztinnen und als Lagerschreiberin eingesetzt. Das Durchschnittsalter der Frauen lag bei 26 Jahren – die Jüngsten mit 13 Jahren: Rozsi Langsam aus Galanta in der heutigen Slowakei und Livia Oroszlan aus dem ungarischen Gyarmat. Die Belegung des Lagers blieb bis zum Ende seiner Existenz stabil. Lediglich Ende Januar 1945 brachte die SS fünf weitere Frauen aus Bergen-Belsen nach Duderstadt. In der Buchenwalder Lagerverwaltung zählte das Frauenlager in Duderstadt zu den „jüdischen Außenkommandos“.

Zwangsarbeit

Das Polte-Werk in Duderstadt produzierte Fliegermunition. In 12-stündigen Tag- und Nachtschichten – arbeitsfreie Tage gab es nicht – waren die Frauen zumeist in Halle 17 des Werks in der Hülsenproduktion eingesetzt, getrennt von den zivilen deutschen Arbeitern und Arbeiterinnen. Angeleitet von Zwangsarbeiterinnen aus der Sowjetunion, die schon länger für die Polte-Werke arbeiten mussten, hielten sie sich Berichten zufolge meist ohne Bewachung in der Fabrik auf. Die Aufgaben in der Hülsenproduktion waren sehr kleinteilig: Einige Frauen mussten Maschinen bedienen, um Löcher in die Hülsen zu stanzen, andere kontrollierten die Hülsen am Fließband und korrigierten gegebenenfalls die Löcher mit Nadeln. Eine weitere, gefährliche Arbeit galt das Reinigen der Hülsen mit Säuren und Chemikalien. Von Zeit zu Zeit arbeiteten die Frauen auch in anderen Werkshallen Seite an Seite mit deutschen Zivilisten.

Bewachung

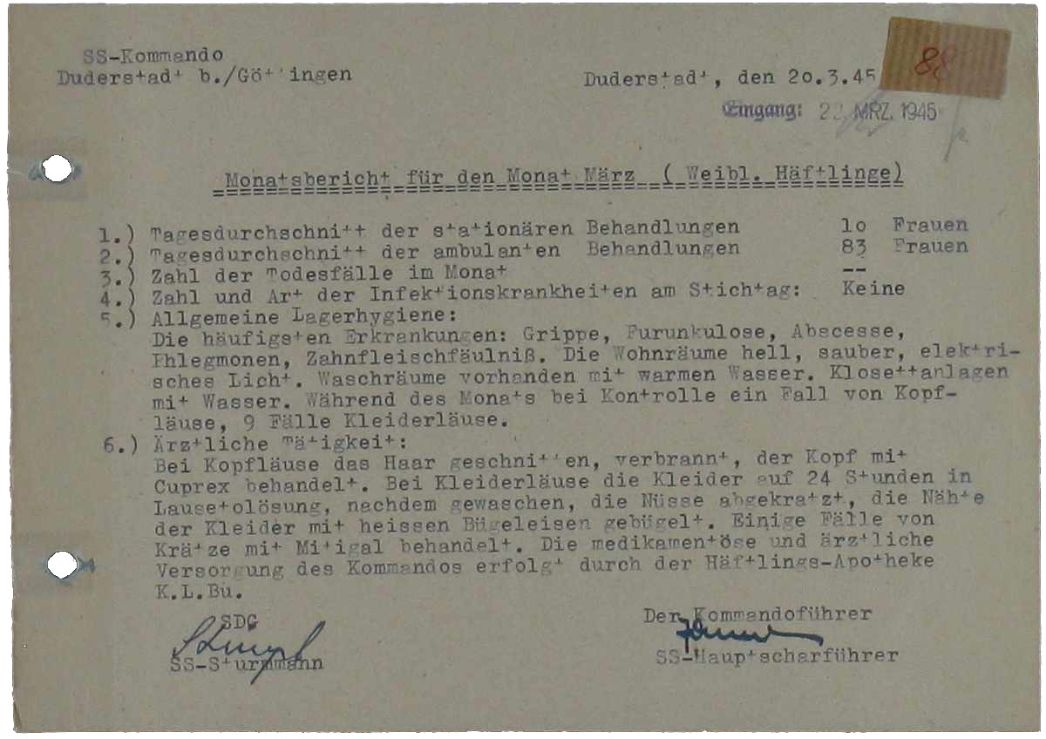

Das Außenlager stand zunächst unter der Leitung des SS-Oberscharführers Arno Reißig (1914-2004). Er trat 1934 in die SS ein und war von 1938 bis 1942 im KZ Buchenwald tätig, unter anderem als Blockführer. Als Angehöriger des sogenannten Kommandos 99 beteiligte er sich in Buchenwald an der Ermordung sowjetischer Kriegsgefangener. 1942 wechselte Reißig in das KZ Arbeitsdorf, 1944 als Kommandoführer in das Außenlager Duderstadt und von dort in das Außenlager Westeregeln. Ihm folgte 1945 vorübergehend ein nicht näher identifizierter SS-Unterscharführer namens Hübner. Bis zur Auflösung des Lagers fungierte dann SS-Unterscharführer Eduard Jansen (geb. 1909) als Kommandoführer in Duderstadt. Die Bewachung bestand aus 14 bis 16 SS-Männern und 10 bis 18 SS-Aufseherinnen. Die Aufseherinnen waren Arbeiterinnen der Polte-Werke und hatten vor ihrem Einsatz eine kurze Ausbildung im KZ Ravensbrück erhalten. Sechs ehemalige Aufseherinnen mussten 1963 in einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Göttingen aussagen, das später ergebnislos eingestellt wurde.

Räumung

Am 5. April 1945 brachte die SS die Frauen mit Bussen nach Seesen, 70 Kilometer nördlich von Duderstadt. Dort zwang die SS die Frauen, in Eisenbahnwaggons zu steigen, die sie nach Theresienstadt bringen sollten. Fast drei Wochen waren die Frauen unterwegs. Der Zug fuhr über Magdeburg und Dessau und machte einen ersten mehrtägigen Halt in Wolfen. Einige Frauen nutzten die Gelegenheit zur Flucht. Die anderen fuhren bis ins tschechoslowakische Lovosice, wenige Kilometer von Theresienstadt entfernt. Nach einem Luftangriff mussten die Frauen den Rest des Weges zu Fuß zurücklegen. Während des Transports gab es viele Verletzte und Tote, die genauen Zahlen schwanken in den Quellen zwischen sieben und 28 Toten. Am 26. und 27. April 1945 sollen 719 Häftlinge aus Duderstadt in Theresienstadt angekommen sein, wo die Rote Armee sie am 8. Mai 1945 befreite.

Literatur:

Frank Baranowski, Das Polte-Werk Duderstadt. Rüstungsproduktion im Schatten des KZ, Bad Langensalza 2025.

Götz Hütt (Hg.), „Jede Minute, die wir noch leben, ist von Nutzen“. Lebensgeschichtliche Interviews mit ehemaligen Häftlingen des KZ-Außenlagers Duderstadt, Norderstedt 2011.

Gudrun Pischke, Duderstadt (Frauen), in: Wolfgang Benz u. Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 3: Sachsenhausen und Buchenwald, München 2006, S. 422-424.

Götz Hütt, Das Außenkommando des KZ Buchenwald in Duderstadt. Ungarische Jüdinnen im Rüstungsbetrieb Polte, Norderstedt 2005.