Das Lager

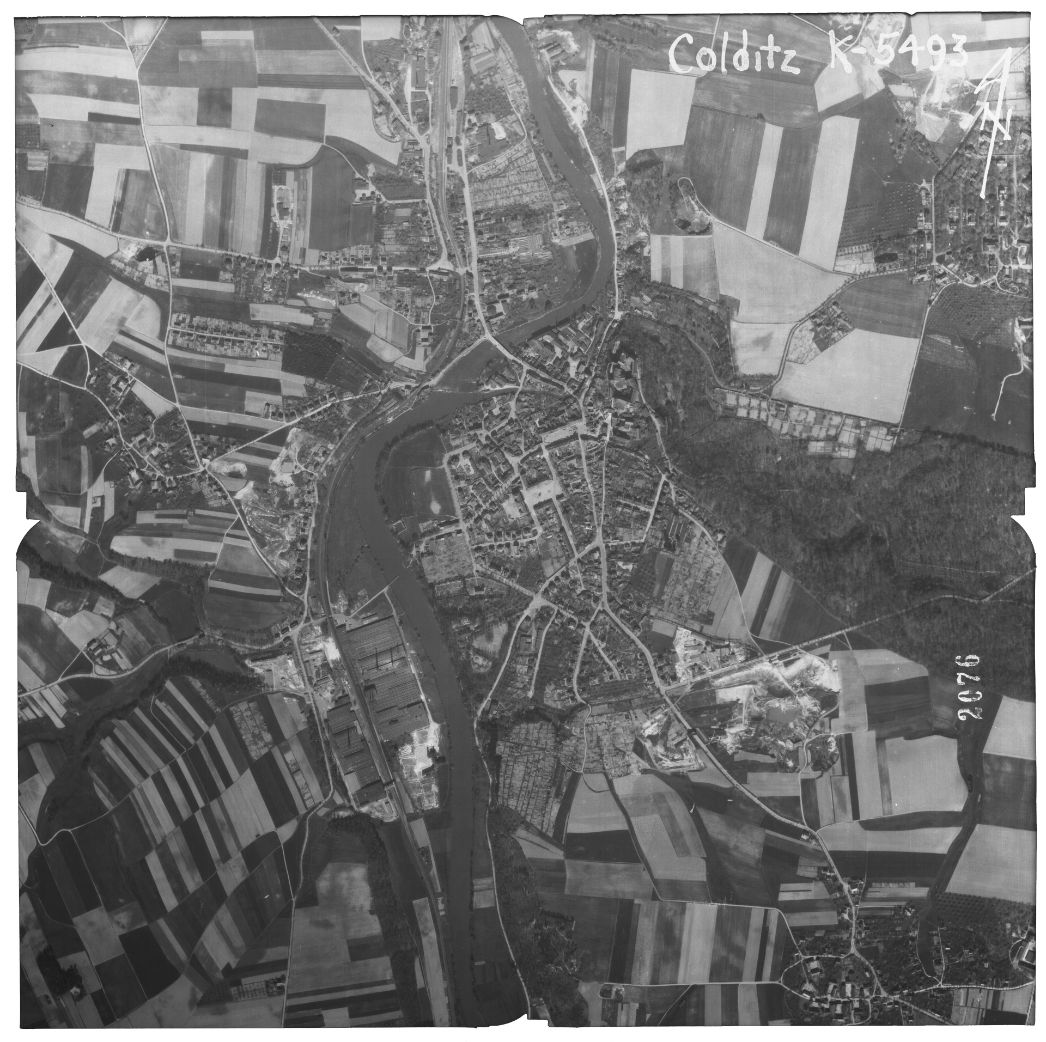

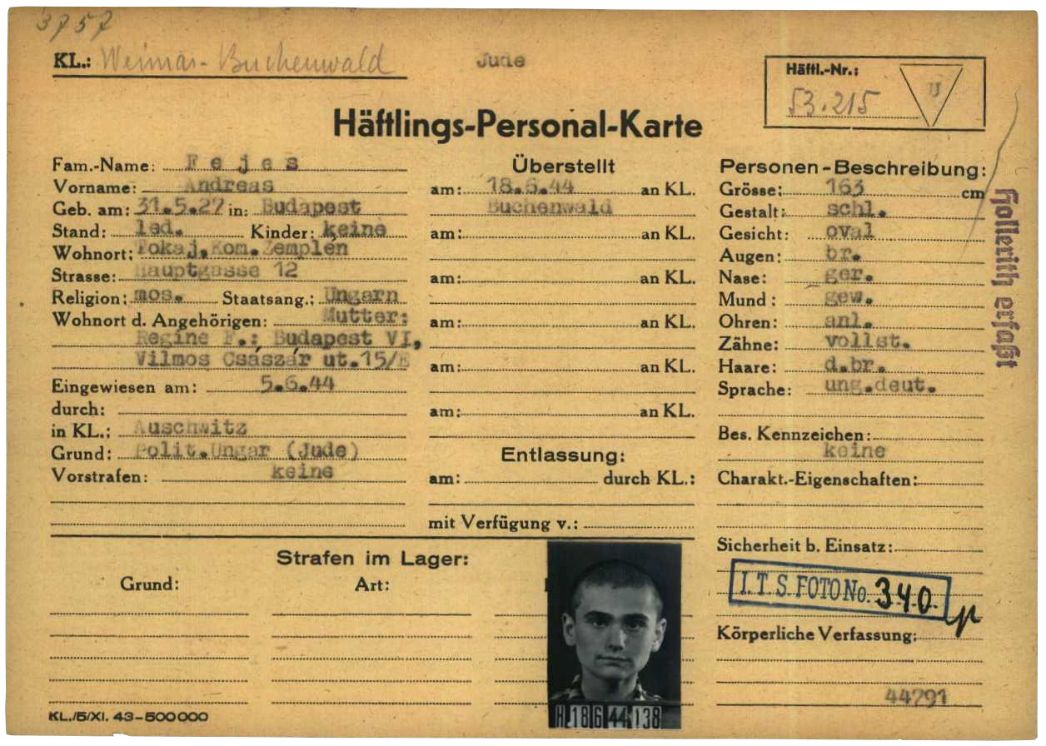

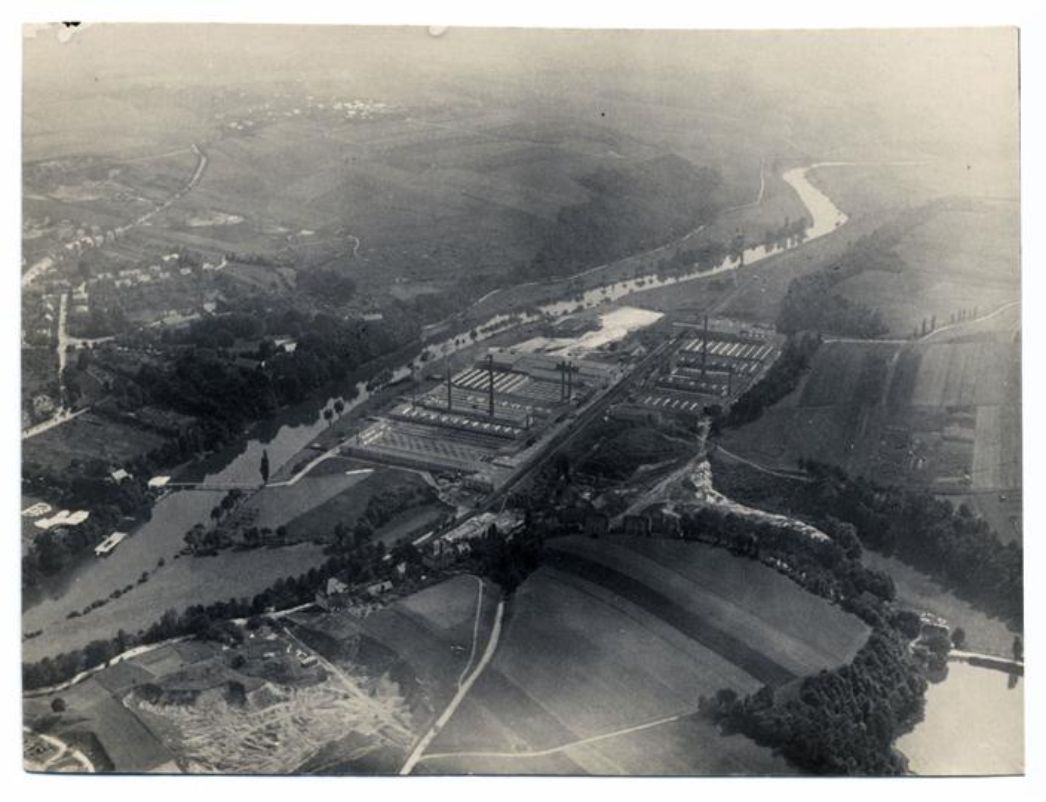

Der Leipziger Rüstungskonzern Hugo-Schneider AG (HASAG) richtete 1944 auf einem Gelände an der Zwickauer Mühle in Colditz, 30 Kilometer südöstlich von Leipzig, ein Rüstungswerk und ein Häftlingslager ein. Das Gelände mit mehreren Fabrikhallen hatte sie von der Steingutfabrik Colditz AG übernommen. Die ersten KZ-Häftlinge trafen im November 1944 in Colditz ein. Ihre Aufgabe war es, das Häftlingslager in einer der Fabrikhallen aufzubauen. Diese lag am südlichen Rand des Werksgeländes, im sogenannten Südwerk. Das Lager wurde mit einem elektrischen Zaun und zwei Wachtürmen gesichert. In den Unterkünften befanden sich mehrstöckige Pritschen. Öfen waren zwar vorhanden, sie reichten jedoch nicht aus, um die hohen Räume in den kalten Wintermonaten zu beheizen.

©Sammlung Schloss Colditz

Bewachung

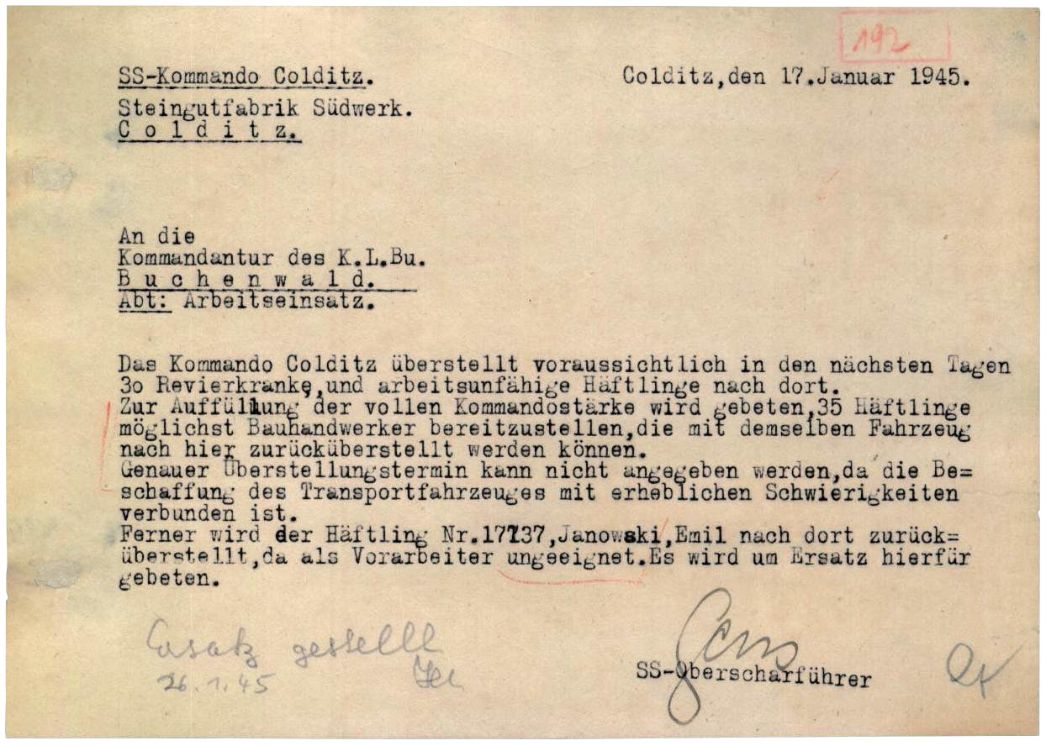

Die Wachmannschaft in Colditz bestand aus 22 SS-Männern, wobei es sich bei manchen um von der Wehrmacht überstellte Soldaten gehandelt haben soll. Ein SS-Oberscharführer namens Gens, über den keine weiteren Informationen vorliegen, kommandierte sie. Sein Stellvertreter war ein SS-Oberscharführer namens Zischka. Strafrechtliche Verurteilungen wegen Verbrechen im Außenlager Colditz gab es nicht. Sowohl die Ermittlungen 1947 der Sowjetischen Militäradministration in Deutschland als auch die Ermittlungen 1948/1949 gegen einzelne Bedienstete der HASAG und das Lagerpersonal wurden ohne Ergebnis eingestellt.

Spuren und Gedenken

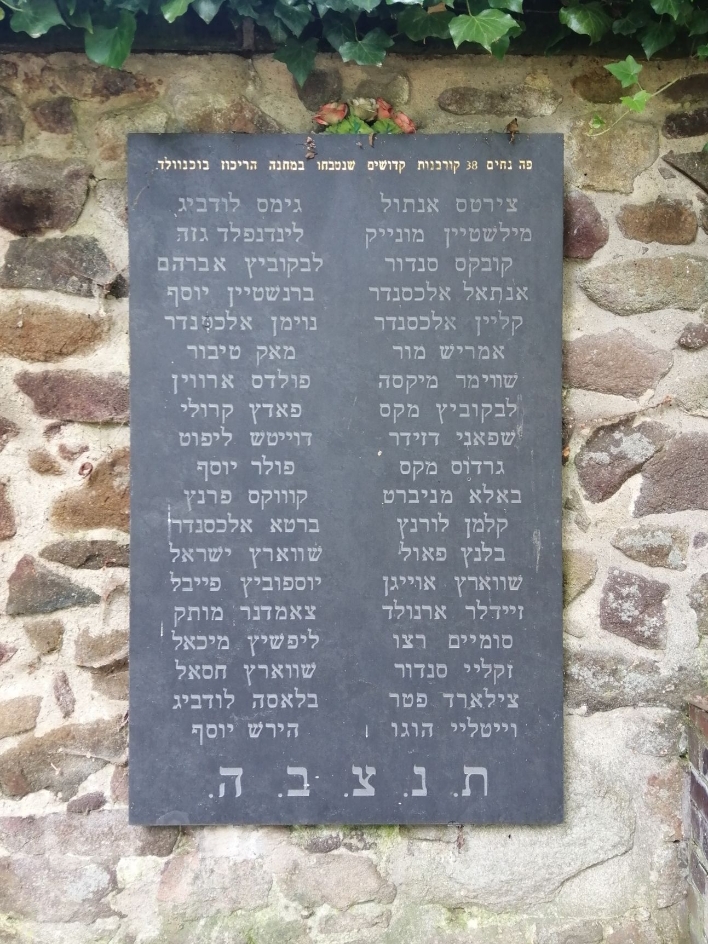

Das Gelände der ehemaligen Steingutfabrik wird heute von unterschiedlichen Betrieben genutzt. Manche lagerzeitlichen Gebäude stehen noch, jedoch erinnert vor Ort nichts an das ehemalige Außenlager. Auf dem Friedhof in Colditz befand sich seit 1950 ein Mahnmal für die Opfer der Zwangsarbeit. Erst nach der Wiederentdeckung der Totenlisten aus dem Außenlager Colditz wurde die Grabanlage neugestaltet und als jüdische Grabstelle kenntlich gemacht. 2007 erfolgte die Einweihung der Anlage auf dem Colditzer Friedhof. Seit 2013 erinnert die Website www.reinheitcolditz.de in Form einer künstlerischen Intervention unter anderem an das Außenlager der HASAG in Colditz.

Link zum heutigen Standort auf GoogleMaps

©Foto: Wolfgang Heidrich

©Foto: Wolfgang Heidrich

Link zum Standort des Ehrenhains auf GoogleMaps

Kontakt:

Wolfgang Heidrich

E-Mail: Wolfgang Heidrich

Literatur:

Wolfgang Heidrich, Colditzer Erinnerungen, in: Reinheit mit Tradition, 2012

www.reinheitcolditz.de/nostalgie.html [zuletzt 05.06.2023].

Martin Schellenberg, KZ-Außenlager Colditz, in: Wolfgang Benz u. Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors, Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 3: Sachsenhausen und Buchenwald, München 2006, S. 406-408.