Das Lager

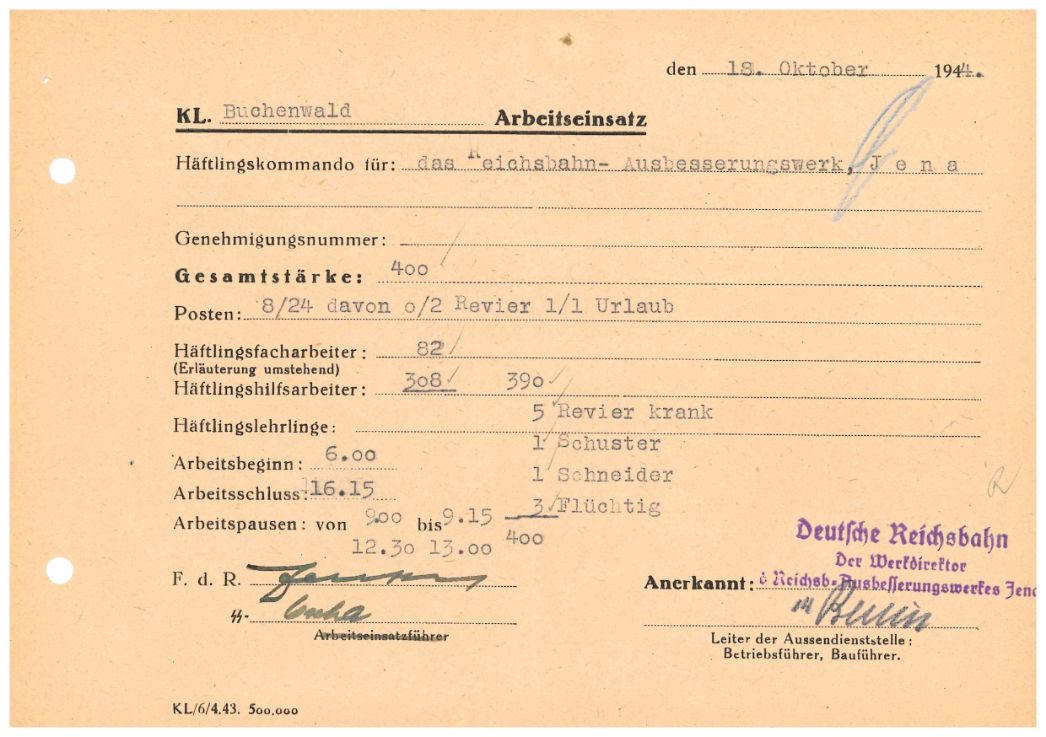

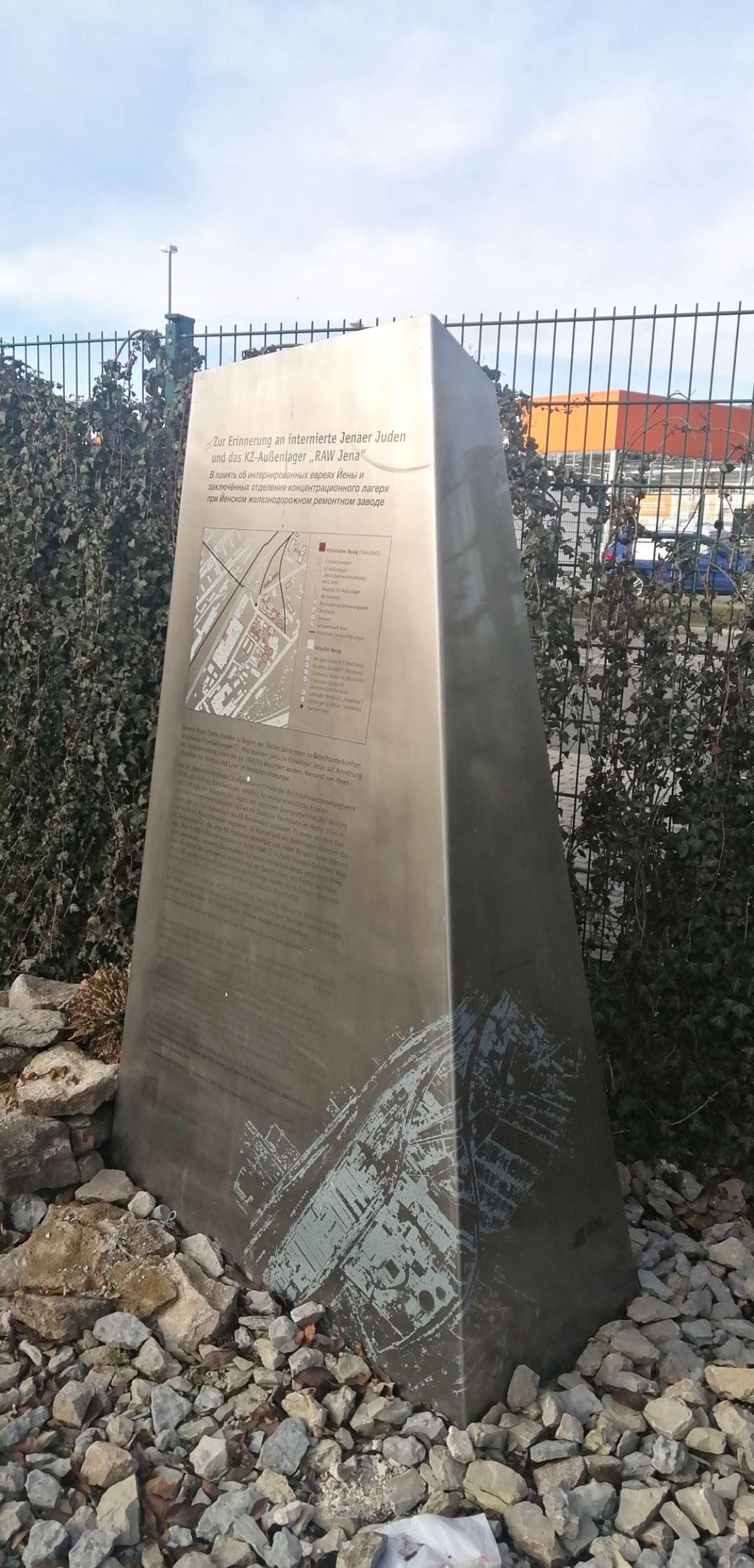

Die Deutsche Reichsbahn betrieb in Jena in der Nähe des Saalebahnhofs, rund zwei Kilometer nördlich des Stadtzentrums, ein sogenanntes Reichsbahnausbesserungswerk (RAW). In den Reparaturwerkstätten für Eisenbahnwaggons setzte die Werksleitung ab Oktober 1944 auch KZ-Häftlinge aus Buchenwald ein. Das neu entstandene Außenlager führte die SS unter der Adresse Löbstedter Straße 50. Es wurde in einem bereits bestehenden und zuvor für Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen genutzten Barackenlager eingerichtet, das hierfür erweitert wurde. Die zeitweise über 900 Häftlinge brachte die SS in nur drei Baracken unter. Berichten zufolge gehörten dreistöckige Pritschen mit Strohsäcken zur dürftigen Ausstattung der kaum beheizten Unterkünfte. In dem durch elektrisch geladenen Stacheldrahtzaun und Wachtürme gesicherten Areal befanden sich auch der Wirtschaftstrakt mit Küche und ein Essensraum. Angrenzend standen weitere Gebäude den SS-Wachmannschaften zur Verfügung. Im direkten Umfeld des Barackenlagers waren eine Großbäckerei und ein Gaswerk angesiedelt.

Krankheit und Tod

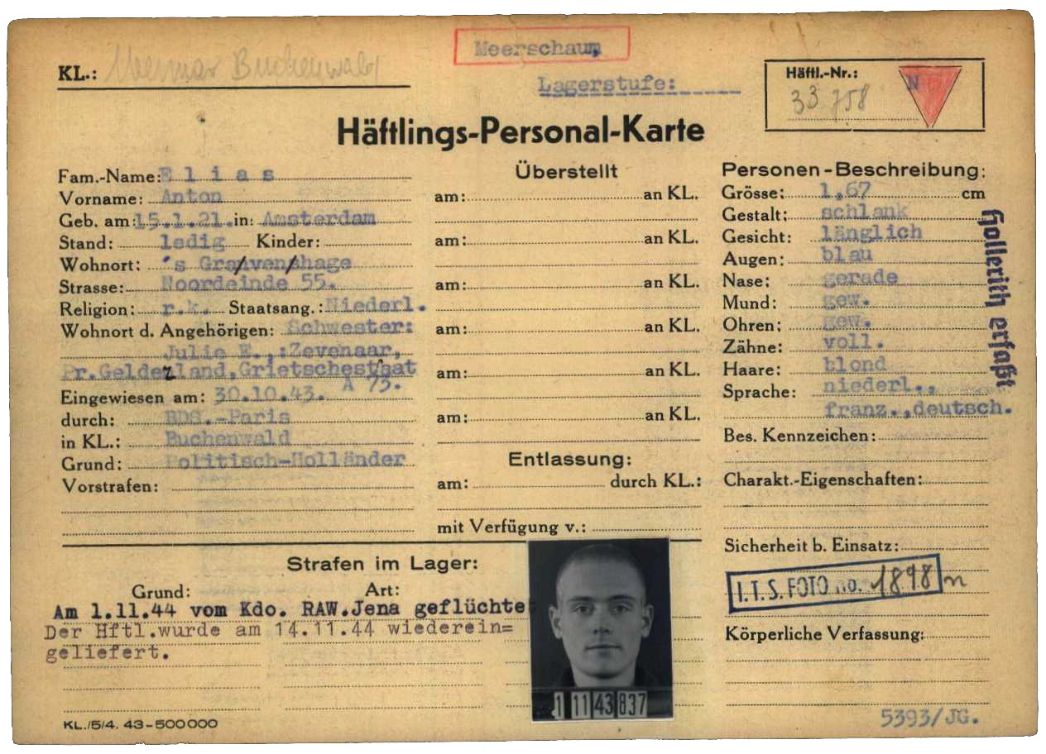

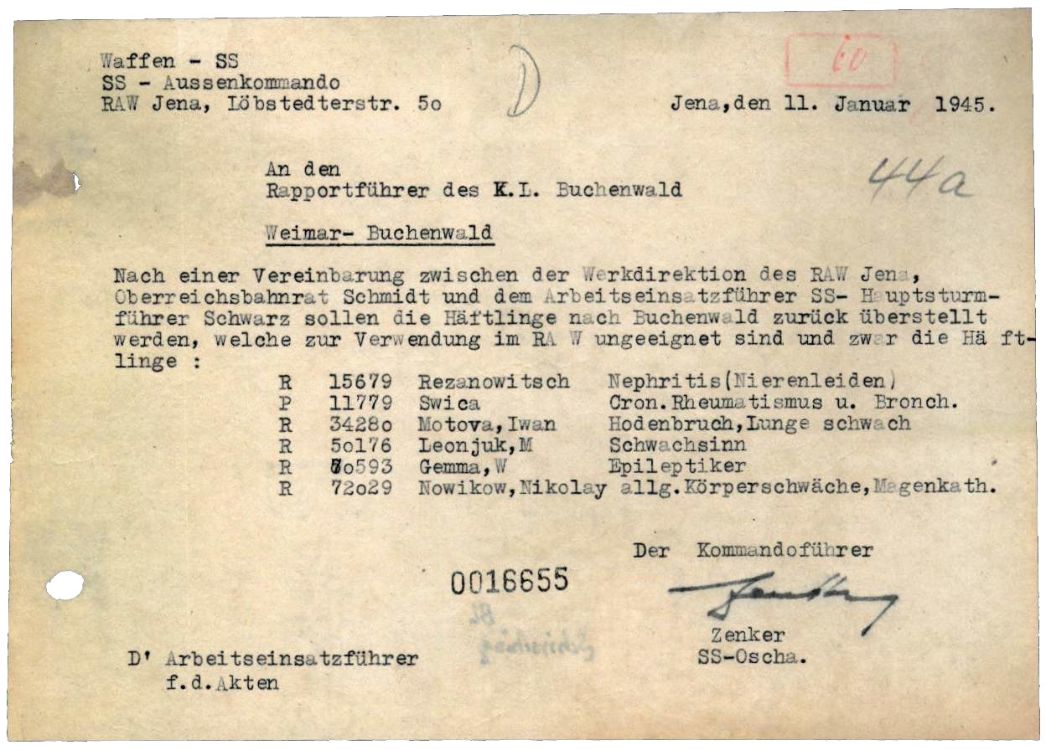

Im Lager existierte eine notdürftig ausgestattete Krankenstation. Den im russischen Samara geborenen Arzt Michail Terechow setzte die SS als Häftlingsarzt ein. Der politische Häftling Erich Mogk aus dem thüringischen Langensalza unterstützte ihn als Pfleger. Trotz der stetig ansteigenden Belegung wurde das Krankenpersonal vermutlich kaum vergrößert. Die Versorgung der kranken Häftlinge erfolgte in der Regel ambulant. Stationäre Behandlungen blieben die Ausnahme, da die SS schwerer Erkrankte zurück nach Buchenwald brachte. Bis Ende März 1945 sind fünf Tote für das Außenlager in Jena belegt: Zwei polnische Männer starben an Lungenentzündungen. Den 21-jährigen Johann Lysik aus Polen trieb die SS in den Selbstmord. Die beiden sowjetischen Häftlinge Alexej Koschkin (24 Jahre) und Alexej Martynow (20 Jahre) ließ die SS am 6. Januar 1945 vor allen Häftlingen erhängen. Beide waren einige Wochen zuvor aus Jena geflohen, wurden wiederergriffen und hingerichtet, weil sie angeblich Kaninchen gestohlen hatten. Die Leichname überließ die SS dem Pathologisch-Anatomischen Institut der Universität Jena.

Bewachung

Mit dem Anstieg der Häftlingszahl vergrößerte die SS auch die Wachmannschaft in Jena. Umfasste sie im Oktober 1944 noch bis zu 32 Mann, so waren es Ende Februar 76 SS-Männer. Langjährige SS-Angehörige gehörten vermutlich zur Ausnahme. Wie in vielen anderen Außenlagern bestand die Wachmannschaft vielmehr aus älteren Wehrmachtssoldaten, darunter auch sogenannte Volksdeutsche aus Kroatien, die für den Wachdienst in den Konzentrationslagern zur SS überstellt worden waren. Als Kommandoführer setzte die Buchenwalder Lagerführung den SS-Oberscharführer Alfred Zenker (geb. 1892) ein. Er stand seit Mai 1944 im KZ-Dienst, zunächst in Sachsenhausen und Herzogenbusch. Strafrechtliche Verurteilungen wegen der Verbrechen im Außenlager Jena gab es in der Nachkriegszeit nicht.

Räumung

Anfang April 1945 räumte die SS das Außenlager in Jena. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch rund 900 Häftlinge vor Ort. Vermutlich am 4. April brachte die SS die Männer mit dem Zug ostwärts. Ziel war das rund 100 Kilometer von Jena entfernte Buchenwalder Außenlager Colditz. In Weißenfels geriet der Transport in einen Luftangriff. Berichten zufolge kam es zu Todesfällen und einigen Fluchten. Zwischen 800 und 850 Männer erreichten schließlich Colditz. Das dortige Lager löste die SS am 14. April auf. Nun wurden die Häftlinge beider Lager zu Fuß über das Erzgebirge nach Nordböhmen in der Tschechoslowakei getrieben. Als ein Teil der Kolonne Leitmeritz (Litoměřice), ein Außenlager des KZ Flossenburg, erreichte, waren sie seit fast zwei Wochen unterwegs. Wie viele Häftlinge aus dem Außenlager Jena dort in den letzten Kriegstagen von der Roten Armee befreit wurden, ist ungewiss. Schätzungen gehen von 100 bis 150 Männern aus, die den Todesmarsch nicht überlebten.

Literatur:

Marc Bartuschka, Der Arbeitseinsatz von KZ-Häftlingen im Reichsbahnausbesserungswerk und in Einrichtungen der Stadt Jena, in: ders (Hg.), Nationalsozialistische Lager und ihre Nachgeschichte in der StadtRegion Jena. Antisemitische Kommunalpolitik – Zwangsarbeit – Todesmärsche, Jena 2015, S. 199-227.