©KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora

©KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora

Zwangsarbeit

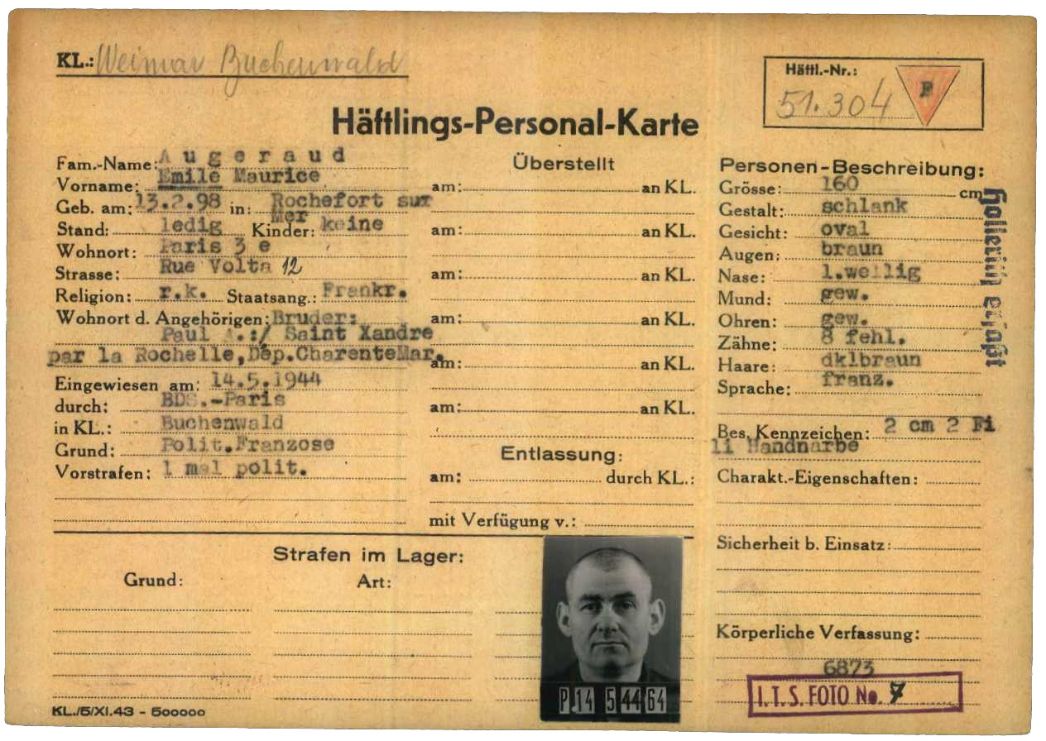

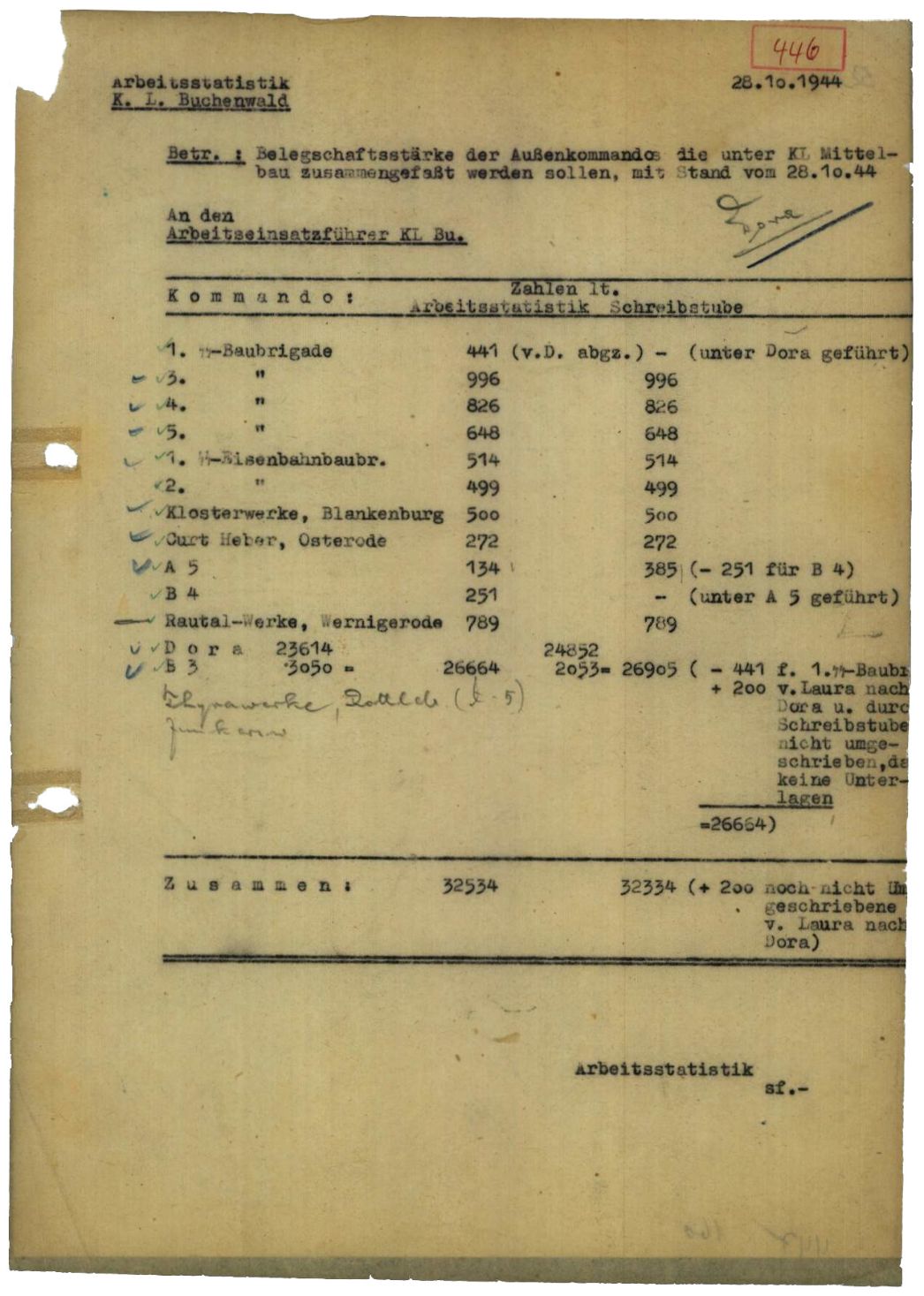

Die Häftlinge der Baubrigade IV setzte die SS in erster Linie zu Bauarbeiten ein. Täglich wurden sie aus dem Lager „Bürgergarten“ zu den verschiedenen Arbeitsorten gebracht. Der Großteil der Häftlinge war für den Bau der sogenannten Helmetalbahn zuständig, einer neuen Eisenbahnlinie, die Nordhausen mit der kleinen Ortschaft Osterhagen verbinden sollte. Hierbei handelte es sich um körperlich schwere Bau- und Gleisarbeiten. Die meisten Häftlinge stufte die SS als ungelernte Hilfsarbeiter ein. Gearbeitet wurde zunächst an sechs Tagen die Woche bei einem arbeitsfreien Sonntag. Ab Juli 1944 gewährte die SS den Häftlingen nur noch zwei arbeitsfreie Sonntage pro Monat. Die übrigen Tage mussten alle Häftlinge durcharbeiten.

Krankheit und Tod

Das Lager verfügte über eine improvisierte Krankenstation, wo sich der polnische Häftlingsarzt Tadeusz Wozniak, ein Mediziner aus Krakau, um die Kranken kümmerte. Ob ihm weitere Ärzte oder Pfleger zur Seite standen, ist nicht bekannt. Schwerer erkrankte oder geschwächte Häftlinge ließ die SS nach Buchenwald und später in die Krankenstationen in die nahegelegenen größeren Außenlager Dora oder Ellrich-Juliushütte bringen. Grundsätzlich sollen in Ellrich-Bürgergarten den Berichten Überlebender zufolge bessere Bedingungen geherrscht haben als etwa im Lager Ellrich-Juliushütte. Ob es im Lager bis zur Übernahme durch das KZ Mittelbau Ende Oktober 1944 zu Todesfällen kam, ist nicht überliefert.

Bewachung

Eine Übersicht der in den Außenlagern des KZ Buchenwald eingesetzten Wachmannschaften verzeichnete Anfang September 1944 für das Lager Ellrich-Bürgergarten lediglich vier SS-Männer. Als Leiter der SS-Baubrigade IV und Kommandoführer vor Ort fungierte – wie auch schon in Wuppertal – SS-Untersturmführer Otto Diembt (geb. 1907). Ehemalige Häftlinge schilderten ihn nach dem Krieg als relativ menschlich im Umgang mit ihnen. Vermutlich waren neben den genannten SS-Männern Soldaten der Luftwaffe zur Bewachung des Lagers eingesetzt. Untergebracht war die Wachmannschaft des Lagers „Bürgergarten“ in einem Saal des Restaurants Burgberg am anderen Ende der Stadt.

Literatur:

Jens-Christian Wagner, Ellrich 1944/45. Konzentrationslager und Zwangsarbeit in einer deutschen Kleinstadt, Göttingen 2009.