Das Lager

In dem kleinen Dorf Günzerode im Harz richtete die SS vermutlich Mitte Juli 1944 ein weiteres Lager der in Ellrich-Bürgergarten stationierten SS-Baubrigade IV ein. Ein großer, scheunenartiger Schafstall, der mit mehrstöckigen Schlafpritschen ausgestattet worden war, diente als Unterkunft für die Häftlinge. Er lag am südlichen Ortsrand und in unmittelbarer Nachbarschaft eines Bauernhofes. Das improvisierte und von außen einsehbare Lager war umgeben von einem Stacheldrahtzaun und einigen Wachtürmen. Die größere Nähe zu den Baustellen der Helmetalbahn, auf denen die Häftlinge arbeiten mussten, war sehr wahrscheinlich der Grund für die Einrichtung des Nebenlagers Günzerode der SS-Baubrigade IV, wie das Lager offiziell hieß.

Die Häftlinge

Berichten zufolge wurden Mitte Juli 1944 die ersten Häftlinge aus dem Lager Ellrich-Bürgergarten nach Günzerode gebracht. Um wie viele es sich handelte, ist nicht bekannt. Belegt ist jedoch, dass ein großer Teil der Häftlinge aus Frankreich, der Sowjetunion und Polen kam. Auch eine kleinere Anzahl deutscher Häftlinge zählte zur Erstbelegung des Lagers. Sie gehörten vor allem zur Gruppe der Funktionshäftlinge. Anfang September schickte die SS weitere 300 Häftlinge aus dem Außenlager Dora nach Günzerode. Vermutlich stammten sie mehrheitlich aus Polen, der Sowjetunion und Jugoslawien und waren zuvor bei der SS-Baubrigade V in Frankreich (Aumale, Doullens, Hesdin) eingesetzt. Die genaue Zahl der zeitweise in Günzerode untergebrachten Häftlinge ist nicht belegt. Berichten zufolge mussten es zwischen 600 und 900 Männer gewesen sein. Ende Oktober 1944, als die Baubrigade IV dem KZ Mittelbau unterstellt wurde, umfasste sie insgesamt 826 Häftlinge, die sich auf die Lager in Ellrich-Bürgergarten und Günzerode verteilten.

Zwangsarbeit

Wie die Häftlinge aus Ellrich-Bürgergarten mussten auch die in Günzerode untergebrachten Männer auf den Baustellen der sogenannten Helmetalbahn arbeiten, einer neuen Eisenbahnlinie, die Nordhausen mit der kleinen Ortschaft Osterhagen verbinden sollte. Hierbei handelte es sich um körperlich schwere Bau- und Gleisarbeiten. Die meisten Häftlinge stufte die SS als ungelernte Hilfsarbeiter ein. Gearbeitet wurde zunächst an sechs Tagen die Woche bei einem arbeitsfreien Sonntag. Ab Juli 1944 gewährte die SS den Häftlingen nur noch zwei arbeitsfreie Sonntage pro Monat. Die übrigen Tage mussten die Häftlinge durcharbeiten.

Krankheit und Tod

Über die Krankenversorgung in Günzerode ist relativ wenig bekannt. Berichten zufolge existierte im Erdgeschoss der Häftlingsunterkunft eine improvisierte Krankenstation. Der französische Mediziner Jean Berthéol kümmerte sich dort zeitweise als Häftlingsarzt um die Kranken und Verletzten. Vermutlich wurden dauerhaft oder schwer erkrankte Häftlinge nach Ellrich-Bürgergarten oder in die größeren Krankenstationen in den Außenlagern in Ellrich oder in Dora gebracht. Ob es in Günzerode bis zur Übernahme durch das KZ Mittelbau Ende Oktober 1944 zu Todesfällen kam, ist nicht bekannt.

Bewachung

Der Leiter der Baubrigade IV SS-Untersturmführer Otto Diembt (geb. 1907), zwar in Ellrich-Bürgergarten stationiert, trug jedoch auch für die Wachmannschaft des Nebenlagers in Günzerode die Verantwortung. Wie in Ellrich-Bürgergarten lag die Bewachung des Lagers und des Arbeitseinsatzes der Häftlinge vor allem in den Händen von Luftwaffensoldaten. Nur wenige SS-Männer waren in Günzerode eingesetzt. An ihrer Spitze stand vermutlich der erst 22-jährige SS-Oberscharführer Ulrich Holz, der nach einigen Fronteinsätzen zur SS-Baubrigade versetzt wurde. Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Limburg gegen Holz in den 1970er-Jahren wegen der Tötung eines Häftlings blieben ergebnislos. Weitere Verfahren oder Verurteilungen aufgrund der Geschehnisse im Außenlager Günzerode gab es nicht.

![Bleistiftzeichnung. „Günzerode, Travaux du mois d’Aout“ (Günzerode, Arbeiten im Monat August], Zeichnung von Denis Guillon, 5. August 1944. Der achtzehnjährige Karikaturenzeichner aus Alfortville in Frankreich hielt während seiner Zeit in Günzerode unter anderem die Arbeit auf den Baustellen der Helmetalbahn in einer Reihe von Karikaturen fest. Hinter ihrer humorvollen Fassade lassen sie die realen Bedingungen der körperlich schweren Zwangsarbeit erkennen.](/.imaging/mte/buchenwald-base-theme/image/dam/Bilder/Aussenlager-Portal/Guenzerode_SS-Baubrigade-IV/Z2.jpg/jcr:content/Z2.jpg)

Übernahme durch das KZ Mittelbau

Am 28. Oktober 1944 wurden die beiden Lager der Baubrigade IV in Ellrich-Bürgerarten und Günzerode dem nun selbstständigen Konzentrationslager Mittelbau zugeordnet. Fortan waren sie keine Außenlager des Konzentrationslagers Buchenwald mehr. Zum Zeitpunkt der Übergabe befanden sich 826 Häftlinge der Baubrigade IV in den beiden Lagern. Zunächst als Außenlager des Konzentrationslagers Mittelbau und ab Januar 1945 als Außenlager des Konzentrationslagers Sachsenhausen existierten die Lager Ellrich-Bürgergarten und Günzerode weiter bis zu ihrer Räumung im April 1945.

Spuren und Gedenken

Der zum Lager umfunktionierte Schafstall steht heute noch. Nach dem Krieg wurde er weiter landwirtschaftlich genutzt. Seit 1995 erinnert an dem Gebäude eine Gedenktafel an die Existenz des KZ-Außenlagers.

Link zum heutigen Standort auf GoogleMaps

Literatur:

Karola Fings, Günzerode, in: Geoffrey P. Megargee (Hg.), Encyclopedia of Camps and Ghettos 1933 – 1945. Volume I, Part B, S. 1379 f.

Firouz Vladi (Hg.), Der Bau der Helmetalbahn. Ein Bericht von der Eisenbahngeschichte, den KZ-Häftlingslagern und der Zwangsarbeit im Südharz in den Jahren 1944-45 sowie den Evakuierungsmärschen im April 1945, 2. Aufl., Duderstadt 2020.

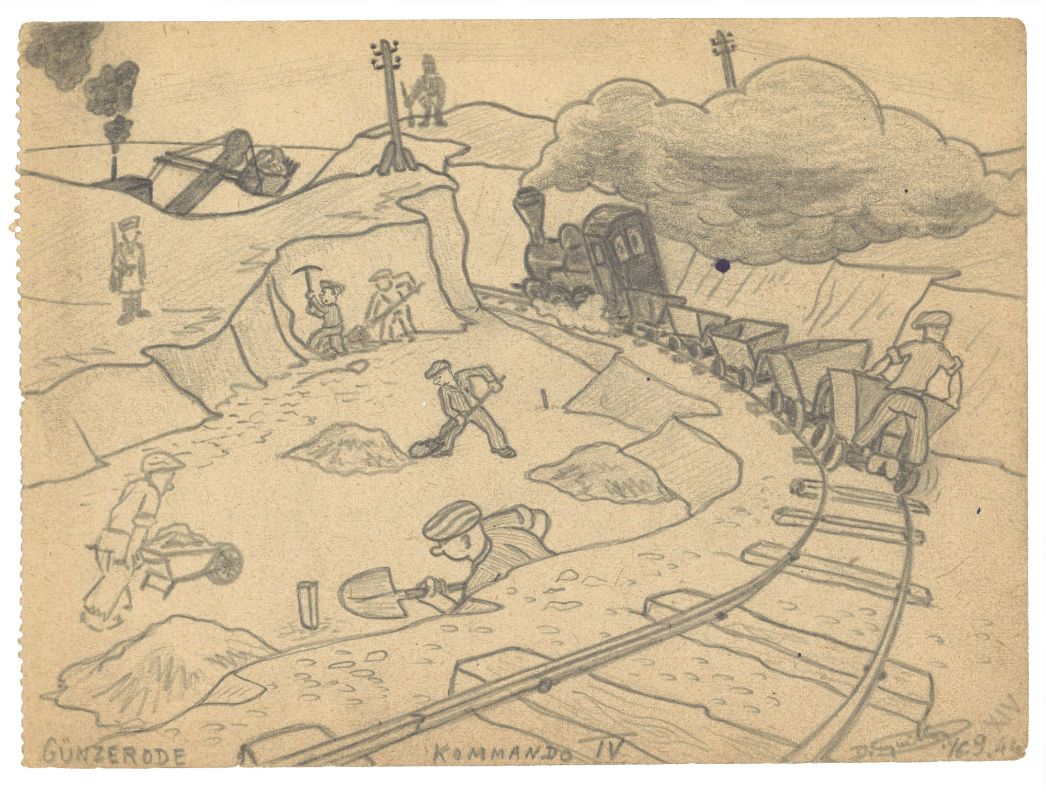

![Bleistiftzeichnung. „Günzerode, Travaux de Juillet“ [Günzerode, Arbeiten im Juli], Zeichnung von Denis Guillon, 22. Juli 1944. Der achtzehnjährige Karikaturenzeichner aus Alfortville in Frankreich hielt während seiner Zeit in Günzerode unter anderem die Arbeit auf den Baustellen der Helmetalbahn in einer Reihe von Karikaturen fest. Hinter ihrer humorvollen Fassade lassen sie die realen Bedingungen der körperlich schweren Zwangsarbeit erkennen.](/.imaging/mte/buchenwald-base-theme/image/dam/Bilder/Aussenlager-Portal/Guenzerode_SS-Baubrigade-IV/Z1.jpg/jcr:content/Z1.jpg)