Die Häftlinge

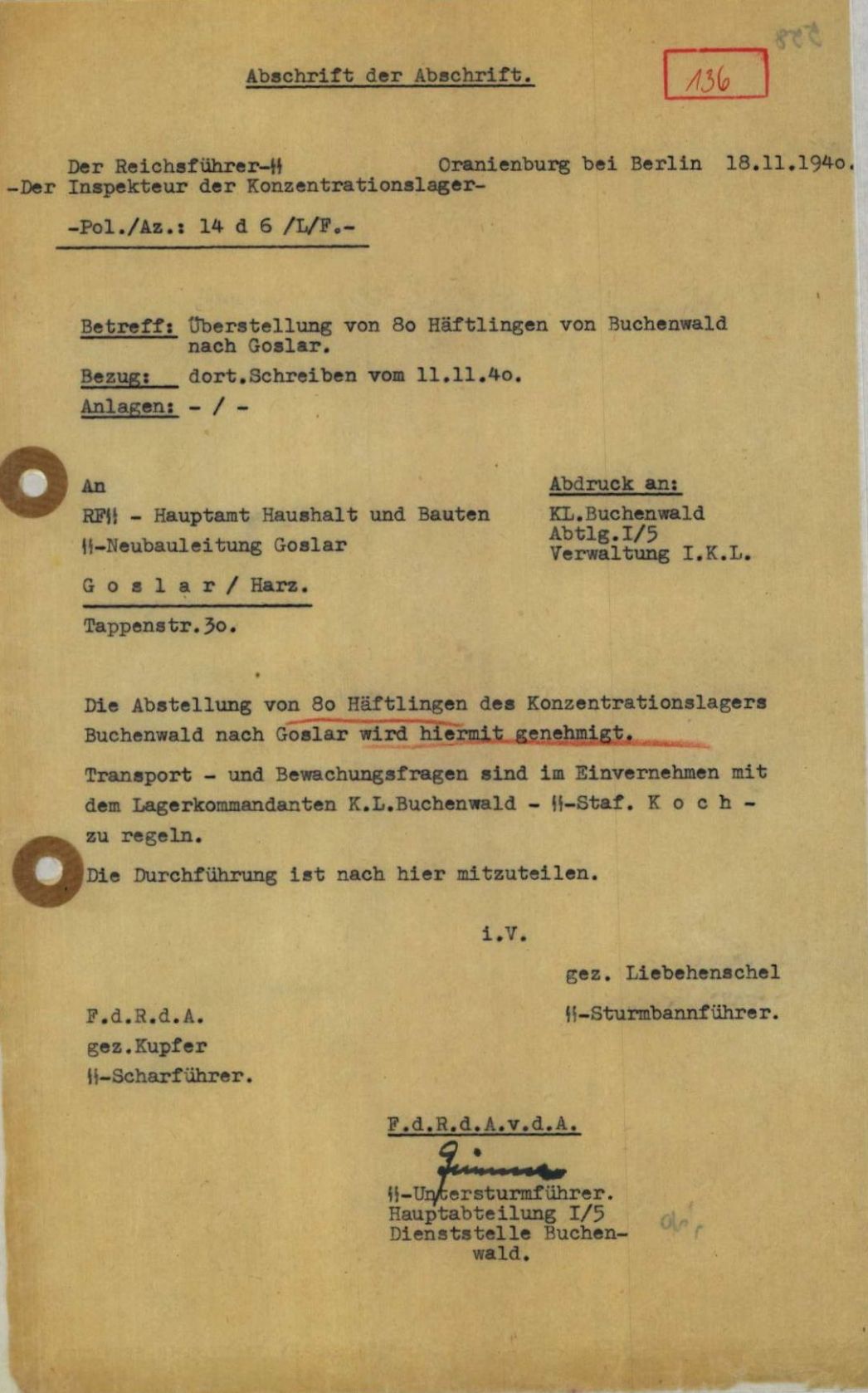

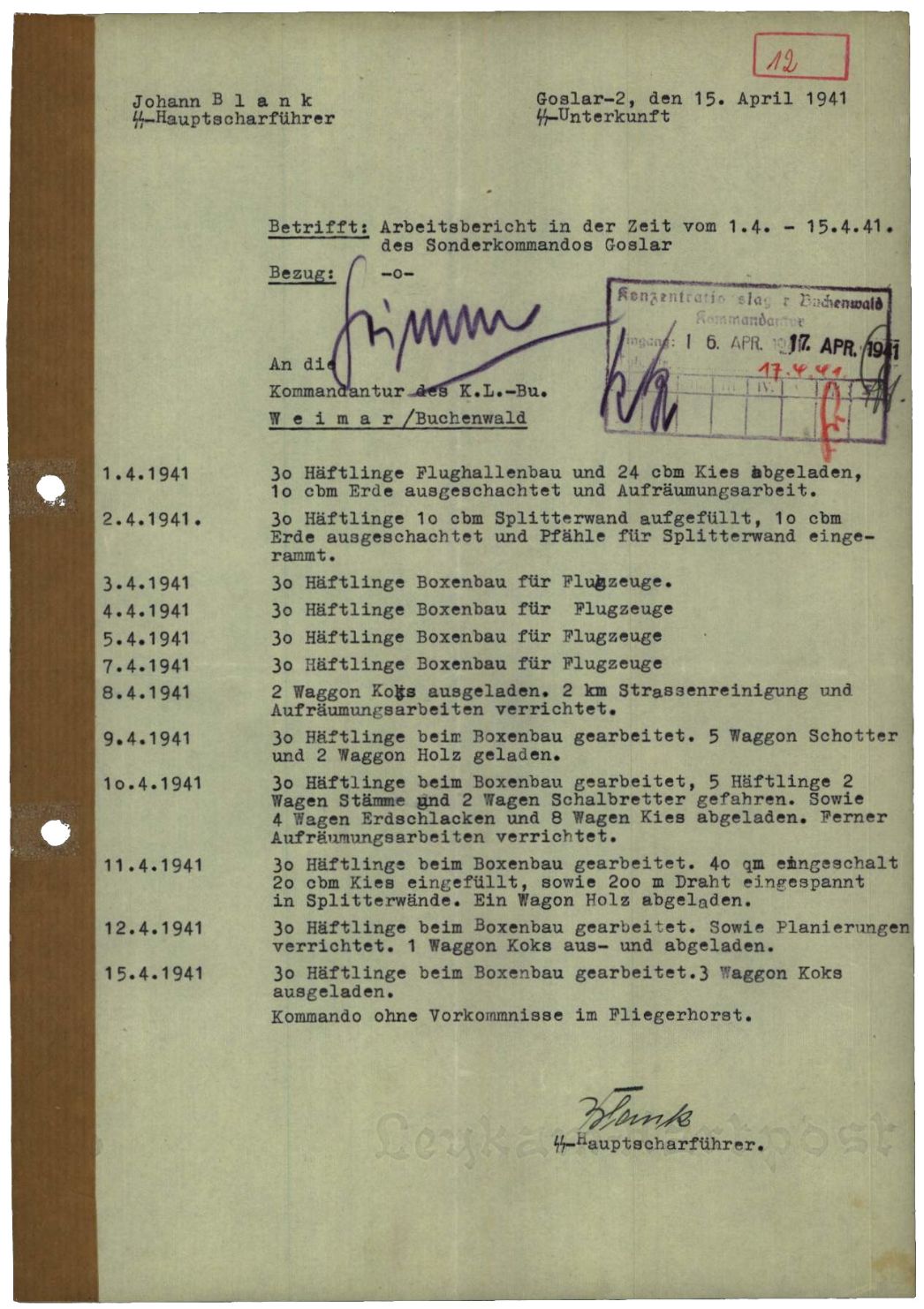

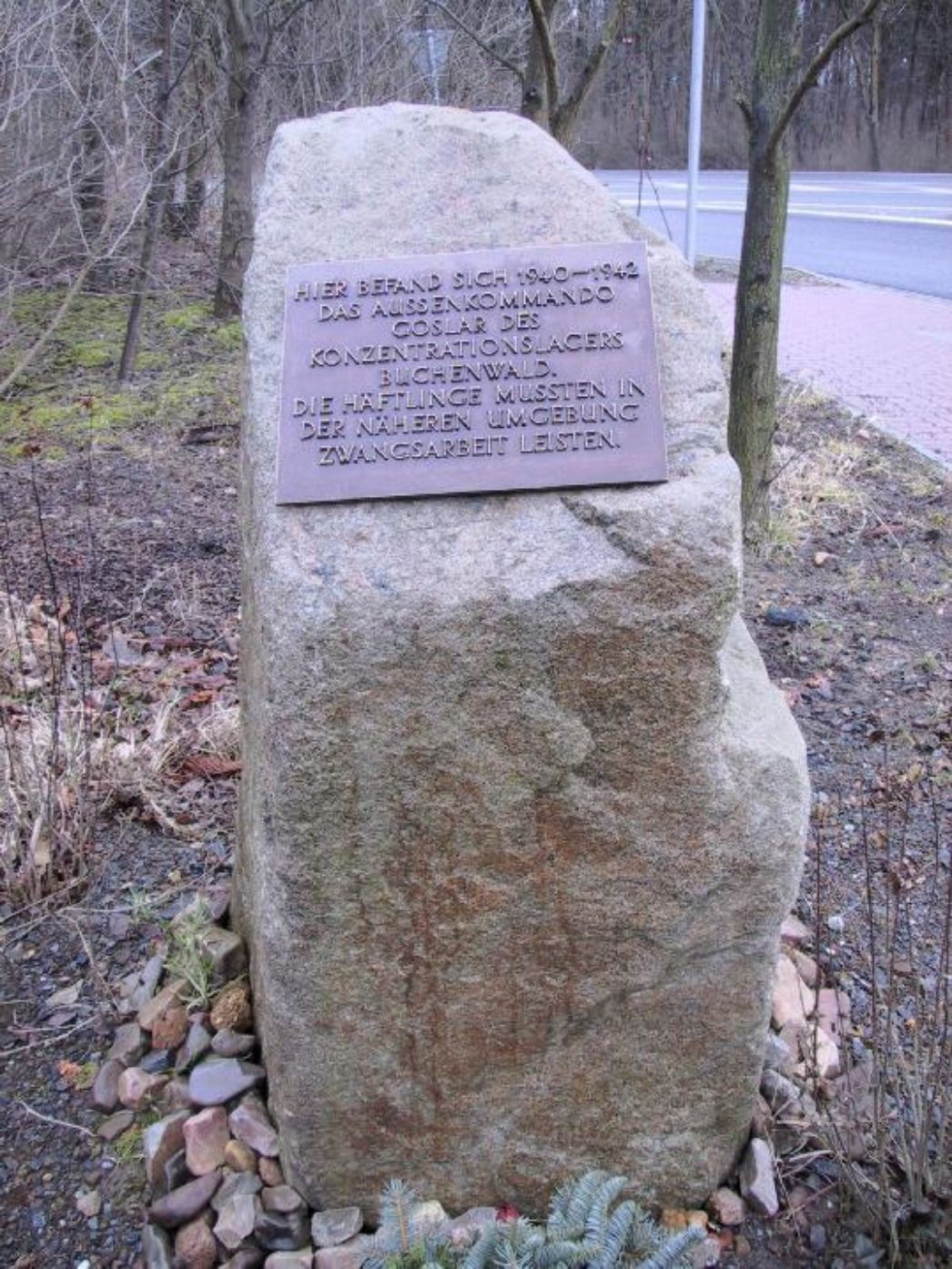

Am 25. November 1940 trafen die ersten 80 Häftlinge aus Buchenwald in Goslar ein. Im März und Juni 1941 folgten weitere Überstellungen aus dem Hauptlager, so dass die Belegung des Lagers auf über 135 Häftlinge stieg. Der Großteil von ihnen galt als reichsdeutsche Häftlinge, die aus politischen Gründen, als „Berufsverbrecher“ oder „Asoziale“ in das Konzentrationslager eingewiesen worden waren. Unter ihnen befanden sich auch Sinti und Roma. Rund ein Drittel der Häftlinge der ersten Lagerphase stammte aus Polen. Als Lagerältesten setzte die SS den deutschen Häftling Erich Vogel ein, einen ehemaligen Fremdenlegionär und SA-Mann. Die erste Phase des Außenlagers Goslar endete am 23. November 1941. Alle Häftlinge gingen zurück ins Hauptlager. Anfang Mai 1942 brachte die SS erneut 40 deutsche und polnische Männer nach Goslar. Sie blieben bis zum 9. Oktober 1942 vor Ort. Die letzte Lagerphase begann drei Wochen später, als die SS erneut 20 Häftlinge für Bauarbeiten nach Goslar schickte. Über ihre Zusammensetzung ist nichts bekannt.

Krankheit und Tod

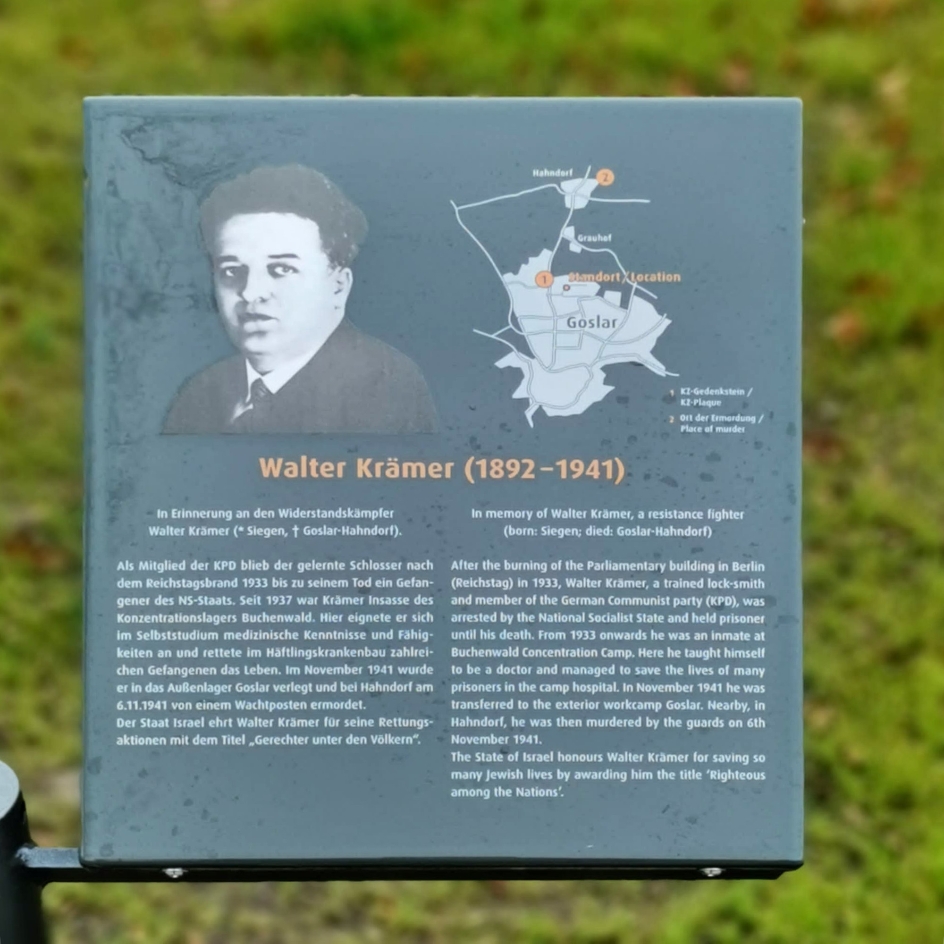

Über die Krankenversorgung ist nichts bekannt. Belegt sind lediglich einige krankheitsbedingte Rückverlegungen in das Hauptlager. Während der ersten Belegung des Außenlagers Goslar gab es vier Tote. Am 5. Februar 1941 trieb der SS-Kommandoführer Blank den Lagerältesten Erich Vogel in den Selbstmord. Er war wegen homosexueller Handlungen denunziert worden. Im gleichen Jahr ermordete die SS drei weitere Häftlinge. Offiziell hieß es, sie seien „auf der Flucht erschossen“ worden. Tatsächlich handelte es sich in allen Fällen um vorsätzlichen Mord. Ende Oktober 1941 erschoss Blank den deutschen Häftling Eduard Rohe. Am 6. November 1941 ließ er im Auftrag des Buchenwalder Lagerkommandanten Karl Otto Koch zwei prominente politische Häftlinge ermorden: den 49-jährigen Walter Krämer, Landtagsabgeordneter der KPD, Kapo des Häftlingskrankenbaus in Buchenwald, und den 42-jährigen Karl Peix, Krämers Stellvertreter im Häftlingskrankenbau. Blank holte sie selbst in Buchenwald ab und ließ sie im Kommando Fliegerhorst hinterrücks erschießen. Über weitere Todesfälle ist nichts bekannt. Die Toten wurden im Krematorium in Buchenwald verbrannt.

Bewachung

SS-Kommandoführer des Außenlagers Goslar war in der ersten Periode bis November 1941 SS-Hauptscharführer Johann Blank (1906-1944). Seit 1939 in Buchenwald eingesetzt, kommandierte er auch die Außenlager in Prettin, Kranichfeld und Quedlinburg. Blank galt als Sadist. Seine Stellvertretung übernahm SS-Oberscharführer Josef Kestel (1904-1948). Als weitere Kommandoführer sind von September bis Oktober 1942 SS-Oberscharführer Erich Höber (1910-1987) und von Oktober bis Dezember 1942 SS-Oberscharführer Hans Masorsky (geb. 1891) belegt. Letzterer fungierte später als Kommandoführer im Außenlager Niederorschel.

Das SS-Infanterie-Ersatz-Bataillon „Nord“ stellte bis Juni 1941 die Wachmannschaft des Außenlagers. Bei der Verlegung des Bataillons übernahm Buchenwald die 75 Wachleute. Bis zur ersten vorübergehenden Auflösung des Lagers Ende 1941 blieben sie in Goslar. Über die Wachmannschaft im Jahr darauf ist nichts bekannt. Staatsanwaltschaftliche Ermittlungen zum Außenlager Goslar führten in den 1970er-Jahren zu keinem Ergebnis.

Räumung

Am 7. Dezember 1942 wurde das Außenlager Goslar geschlossen. Alle Häftlinge ließ die SS zurück in das Hauptlager Buchenwald bringen. Goslar gehörte in der Folgezeit zum regionalen Einzugsbereich des Konzentrationslagers Neuengamme.

Literatur:

Harry Stein, KZ an der Landstraße – Das Buchenwalder Außenlager in Goslar, in: Bernhild Vögel (Hg.), System der Willkür. Betriebliche Repression und nationalsozialistische Verfolgung am Rammelsberg und in der Region Braunschweig, Rammelsberger Forum 1, Goslar 2002, S. 71-82.

Wolfgang Janz, Goslar, in: Wolfgang Benz u. Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors. Die Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 3: Buchenwald und Sachsenhausen, München 2006, S. 449 ff.