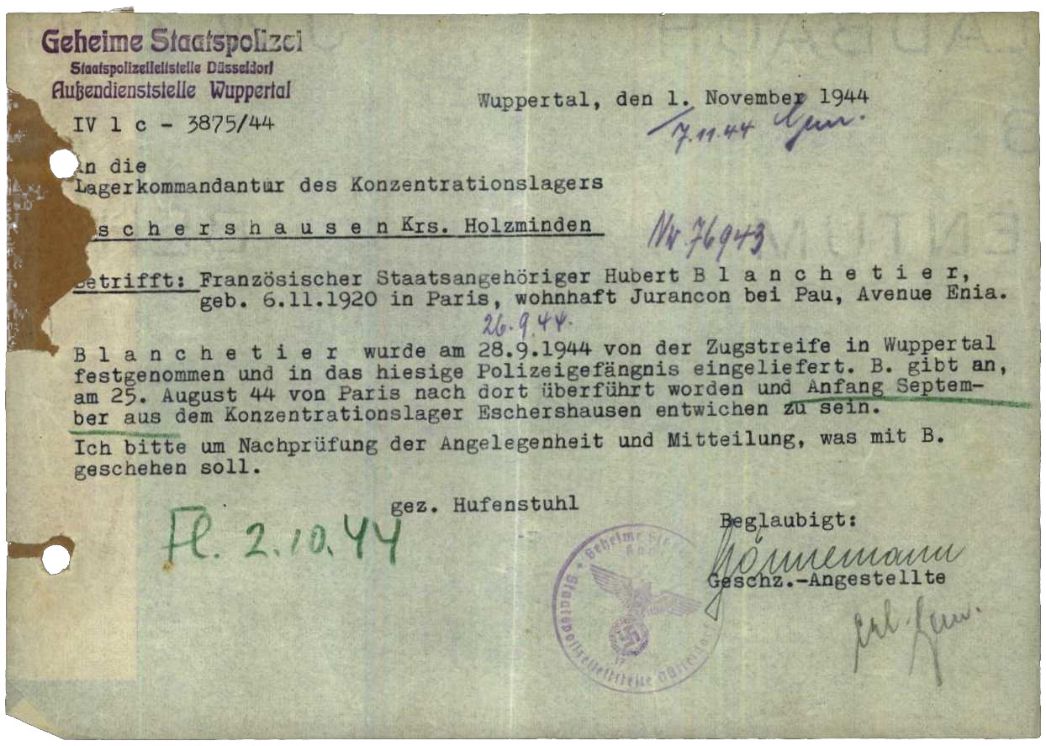

Das Lager

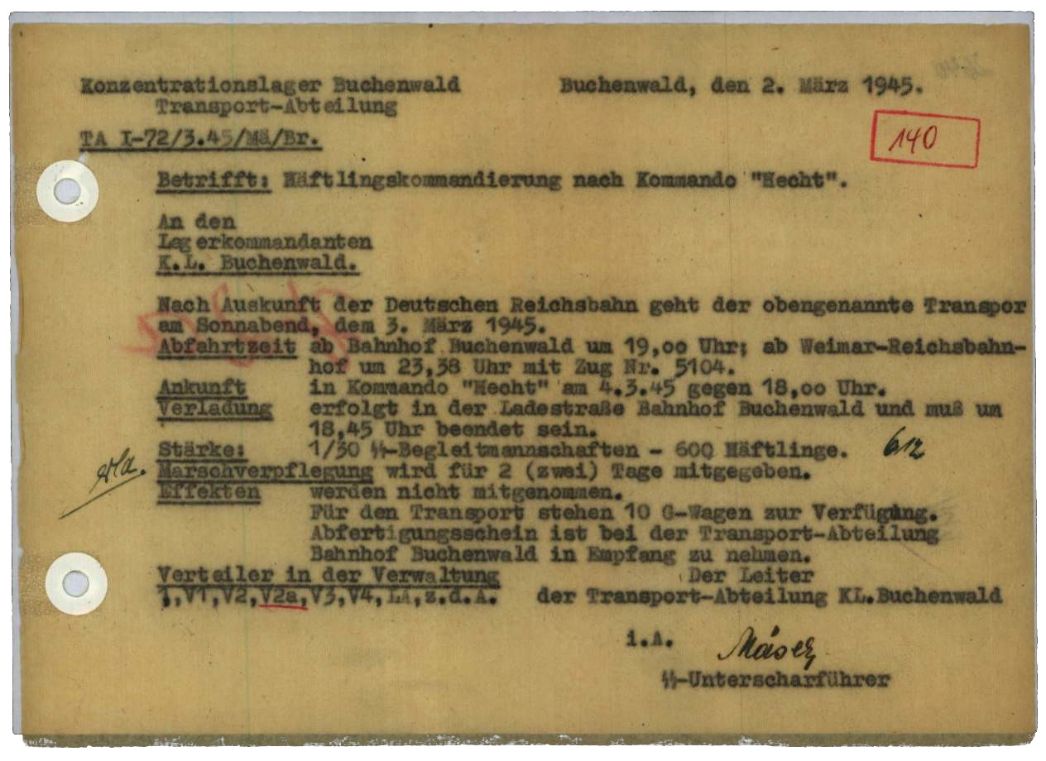

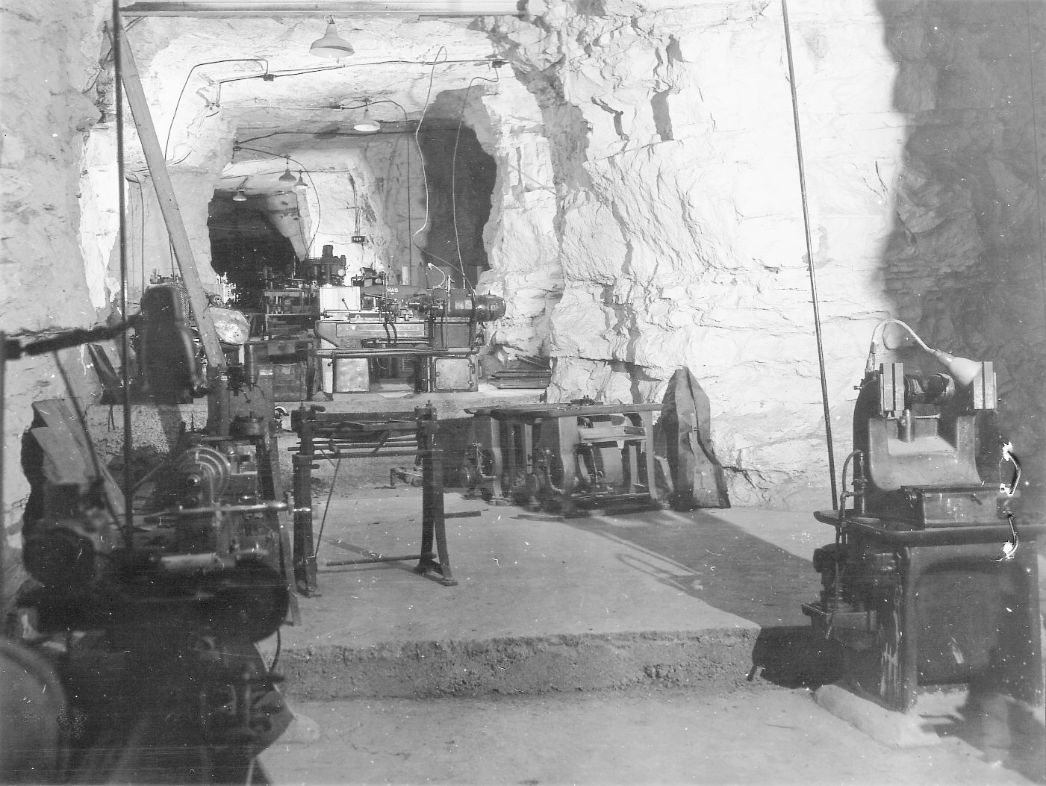

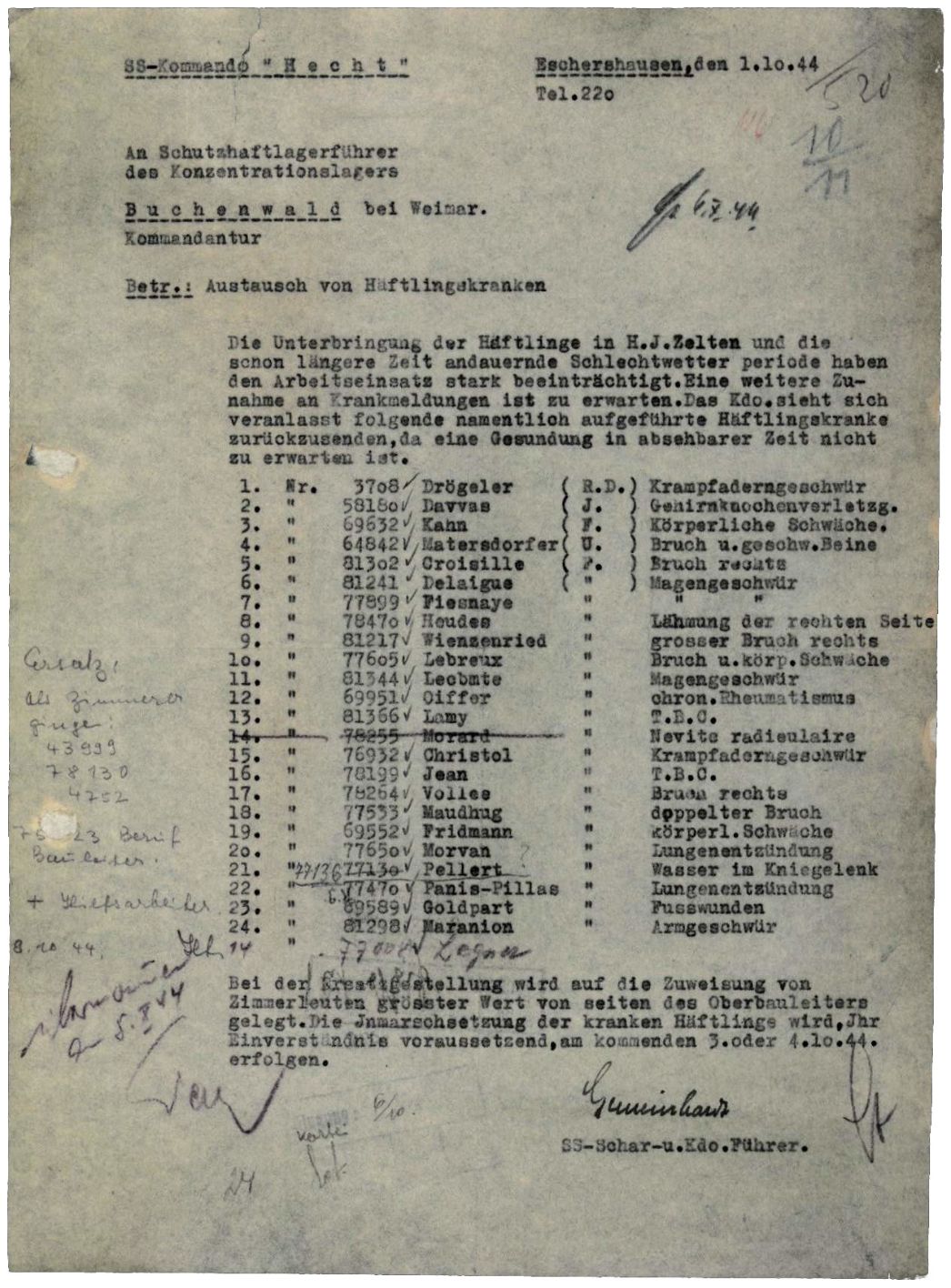

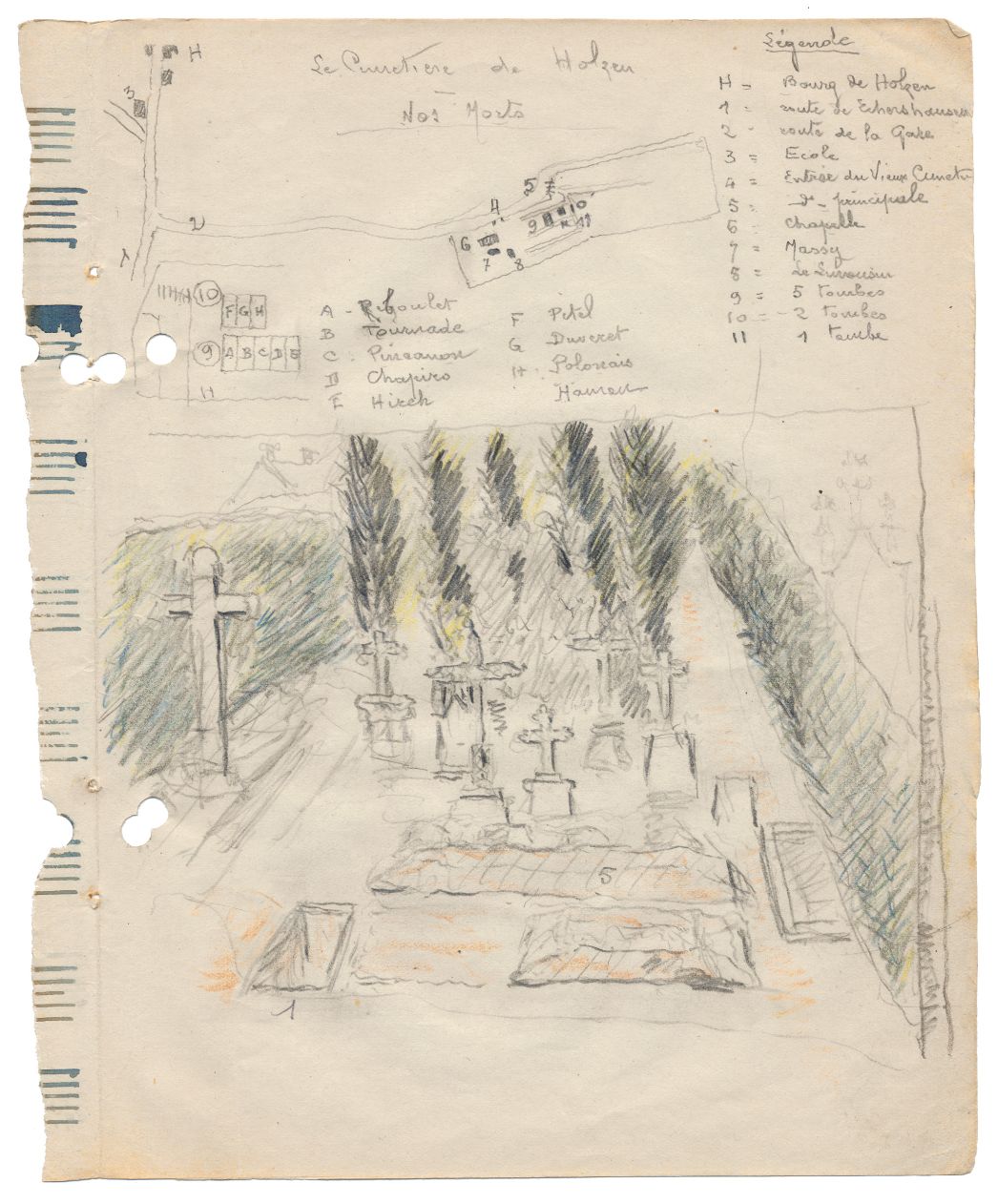

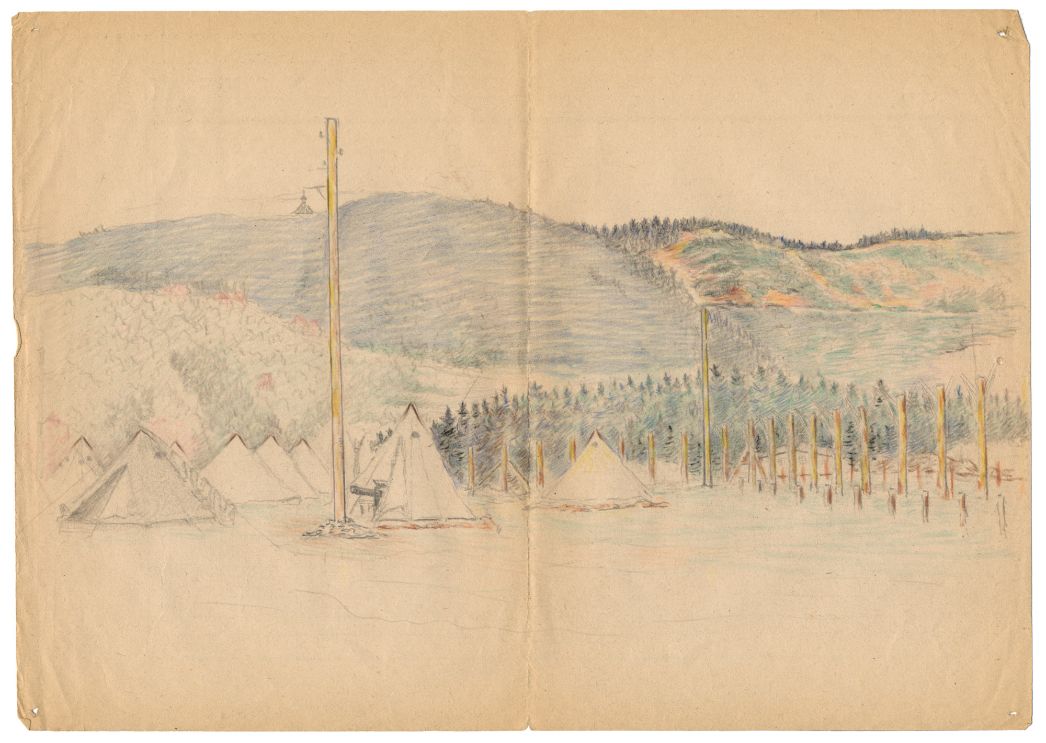

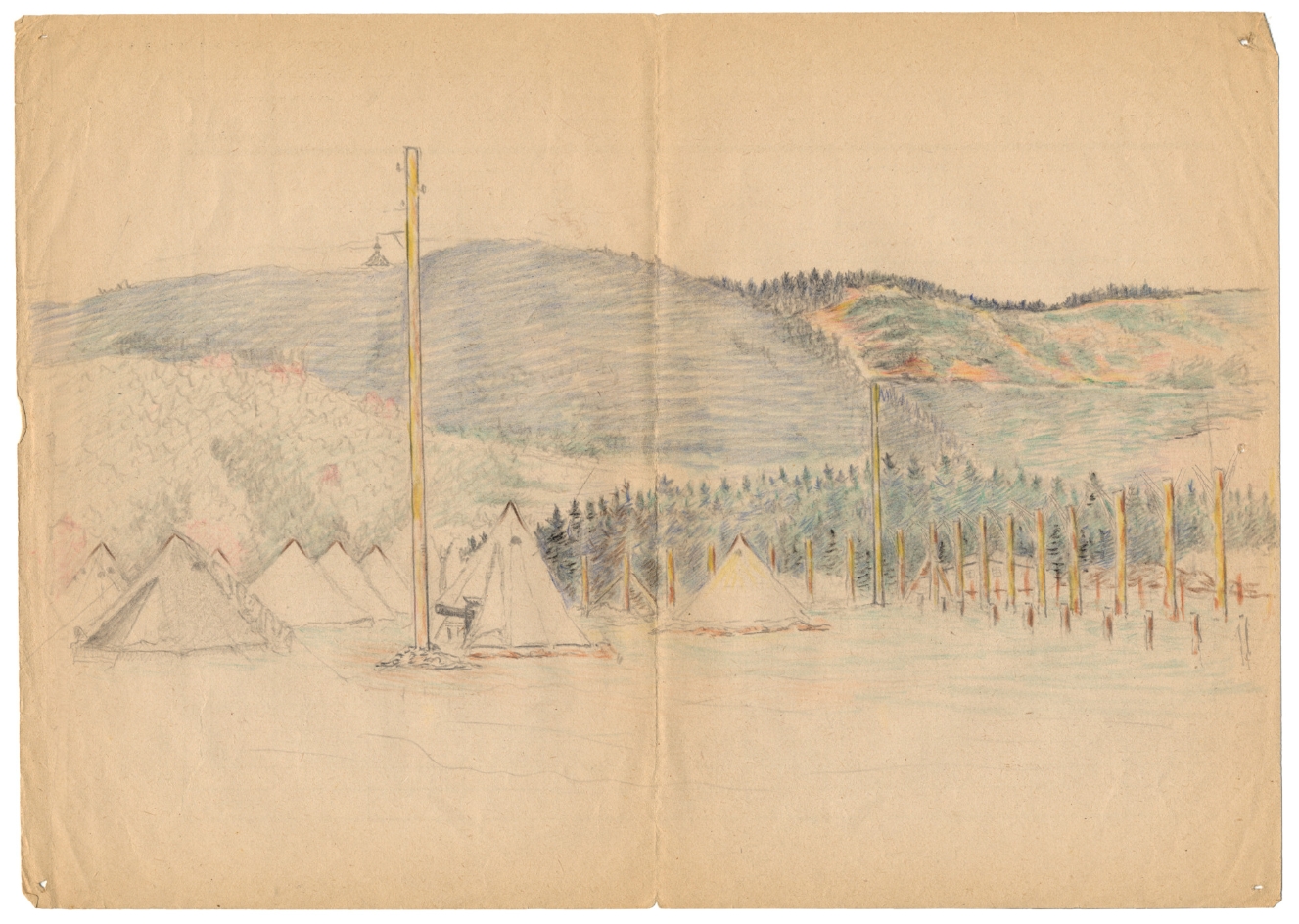

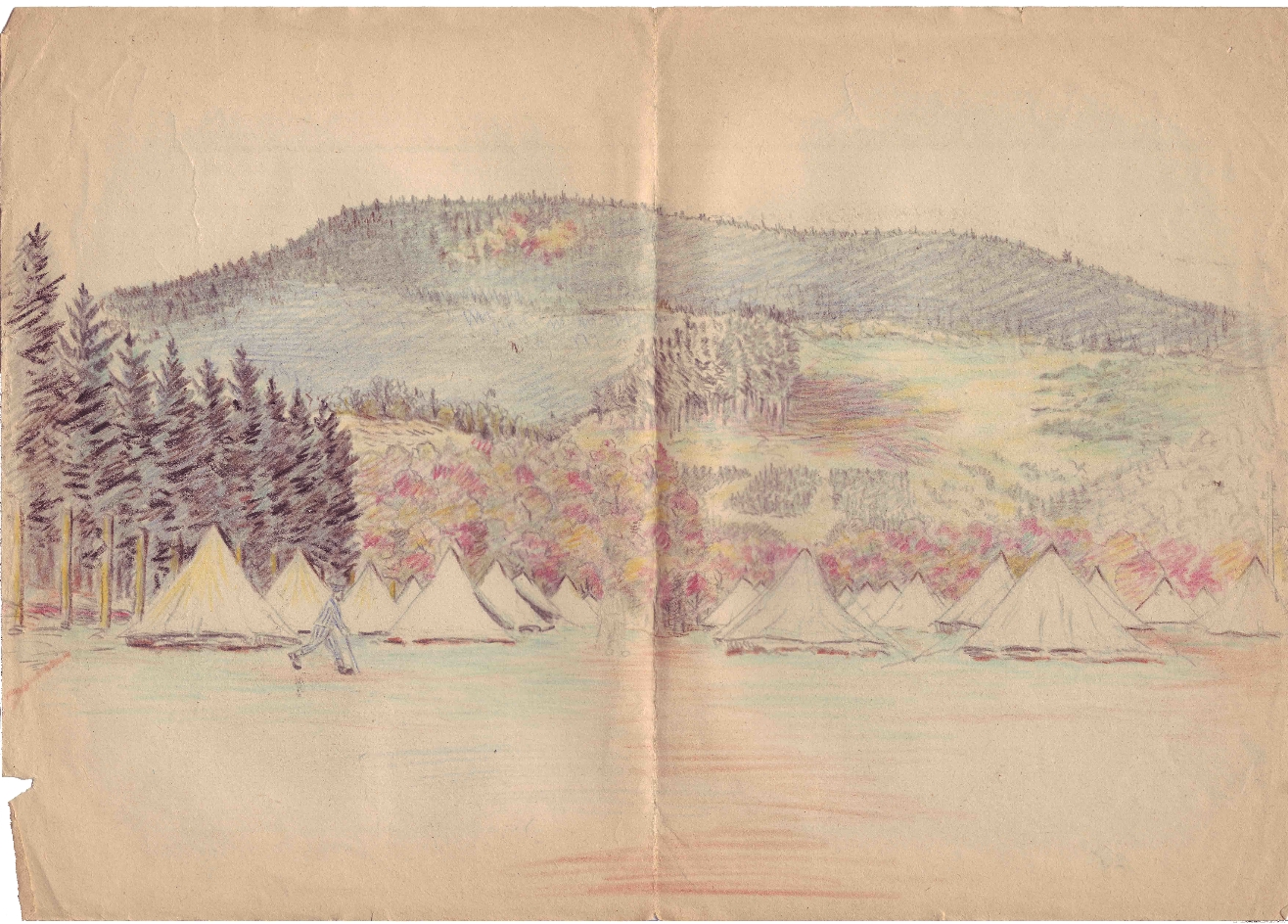

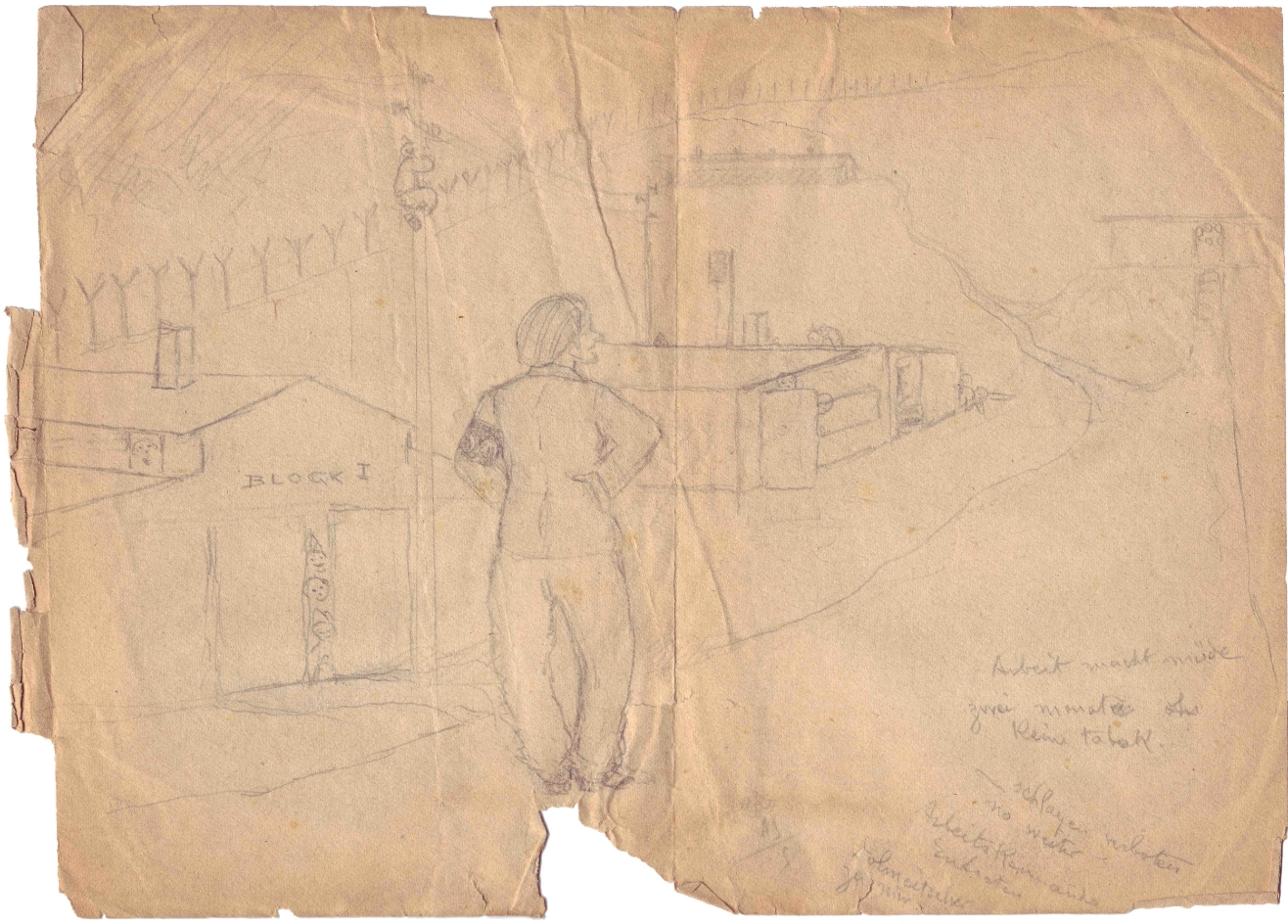

Unter dem Tarnnamen „Hecht“ entstand ab Frühjahr 1944 in dem im niedersächsischen Bergland gelegenen Höhenzug Hils ein Rüstungskomplex. Vorhandene Asphaltgruben sollten zu unterirdischen Industrieanlagen ausgebaut werden, u. a. für die Volkswagenwerk GmbH. Rund 10.000 Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen, Kriegs- und Strafgefangene wurden für die Errichtung der Infrastruktur und der Produktionsstätten eingesetzt, ab Mitte September 1944 auch Häftlinge aus dem KZ Buchenwald. Untergebracht waren sie an zwei Standorten in der Gemeinde Holzen bei Eschershausen. Anfänglich diente ein umzäuntes ehemaliges Zeltlager der Hitlerjugend als provisorische Unterkunft – mit desolaten hygienischen Verhältnissen in den Zelten. Vermutlich im November 1944 bezogen die Häftlinge ein neues Barackenlager am nordöstlichen Dorfrand, neben einer Försterei gelegen. Berichten zufolge war es mit elektrisch geladenem Stacheldraht und Wachtürmen gesichert und umfasste vier Häftlingsbaracken mit teils abgetrennten Bereichen für das Krankenrevier, eine Küche und ein Latrinengebäude. In der Buchenwalder SS-Verwaltung trug das Lager den Namen „SS-Kommando Hecht, Eschershausen“.

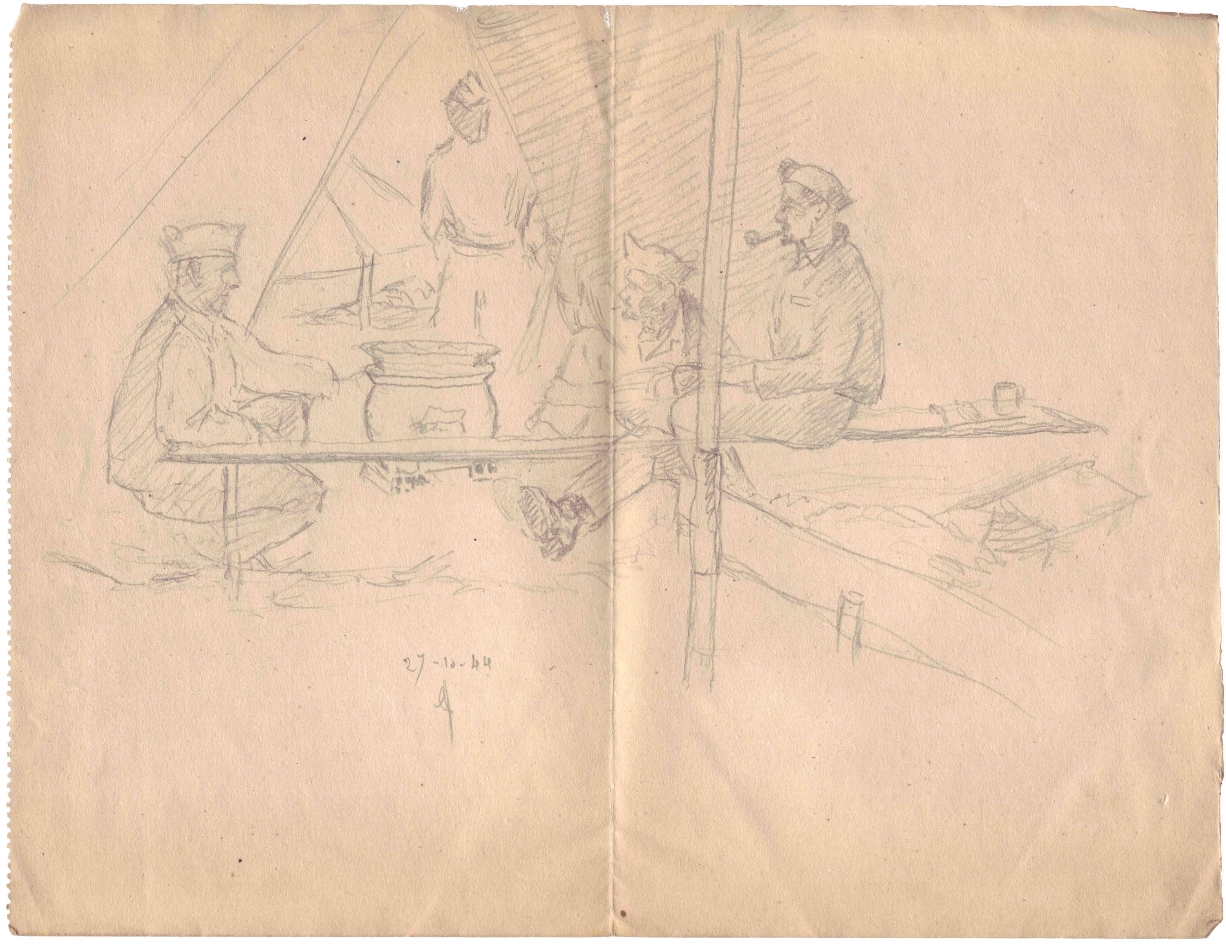

Foto: John E. Freeney (U.S. Army Signal Corps) ©National Archives at College Park, Maryland

Räumung

Am 29. März 1945 befanden sich 1.094 Häftlinge im Außenlager Holzen. Zwei Tage später wurden 694 von ihnen per Zug vom Bahnhof Eschershausen nach Buchenwald gebracht, wo sie am 3. April eintrafen. Vier Männer überlebten den Transport nicht. Vermutlich schickte die SS den Großteil der Ankommenden kurz darauf weiter mit Todesmärschen oder Räumungstransporten in Richtung anderer Konzentrationslager. Am 5. April wurde das Lager Holzen endgültig geräumt, wenige Tage vor dem Eintreffen der US-Armee. Über Salzgitter, wo Männer und Frauen zweier Außenlager des Konzentrationslagers Neuengamme den Transport vergrößerten, ging es nach Celle. Am dortigen Güterbahnhof geriet der Zug am 8. April in einen amerikanischen Luftangriff. Mehrere hundert Häftlinge starben, weitere mindestens 170 Flüchtige ermordeten SS, Wehrmacht und Zivilisten bei einer anschließenden Hetzjagd. Die Überlebenden wurden zu Fuß in das nahe KZ Bergen-Belsen getrieben. Wie viele Menschen aus dem Außenlager Holzen bei der Räumung zu Tode kamen, lässt sich nicht mehr ermitteln.

Literatur

Detlef Creydt u. August Meyer, Zwangsarbeit für die „Wunderwaffen“ in Südniedersachsen, Band 1, Braunschweig 1993.

Detlef Creydt, Zwangsarbeit für Industrie und Rüstung im Hils 1943-1945, Band 4, Holzminden 2001.

Hans Mommsen u. Manfred Grieger, Das Volkswagenwerk und seine Arbeiter im Dritten Reich, Düsseldorf 1996.

Jens Christian Wagner (Hg.), Wiederentdeckt. Zeugnisse aus dem Konzentrationslager Holzen. Begleitband zur Wanderausstellung, Göttingen 2013.