Das Lager

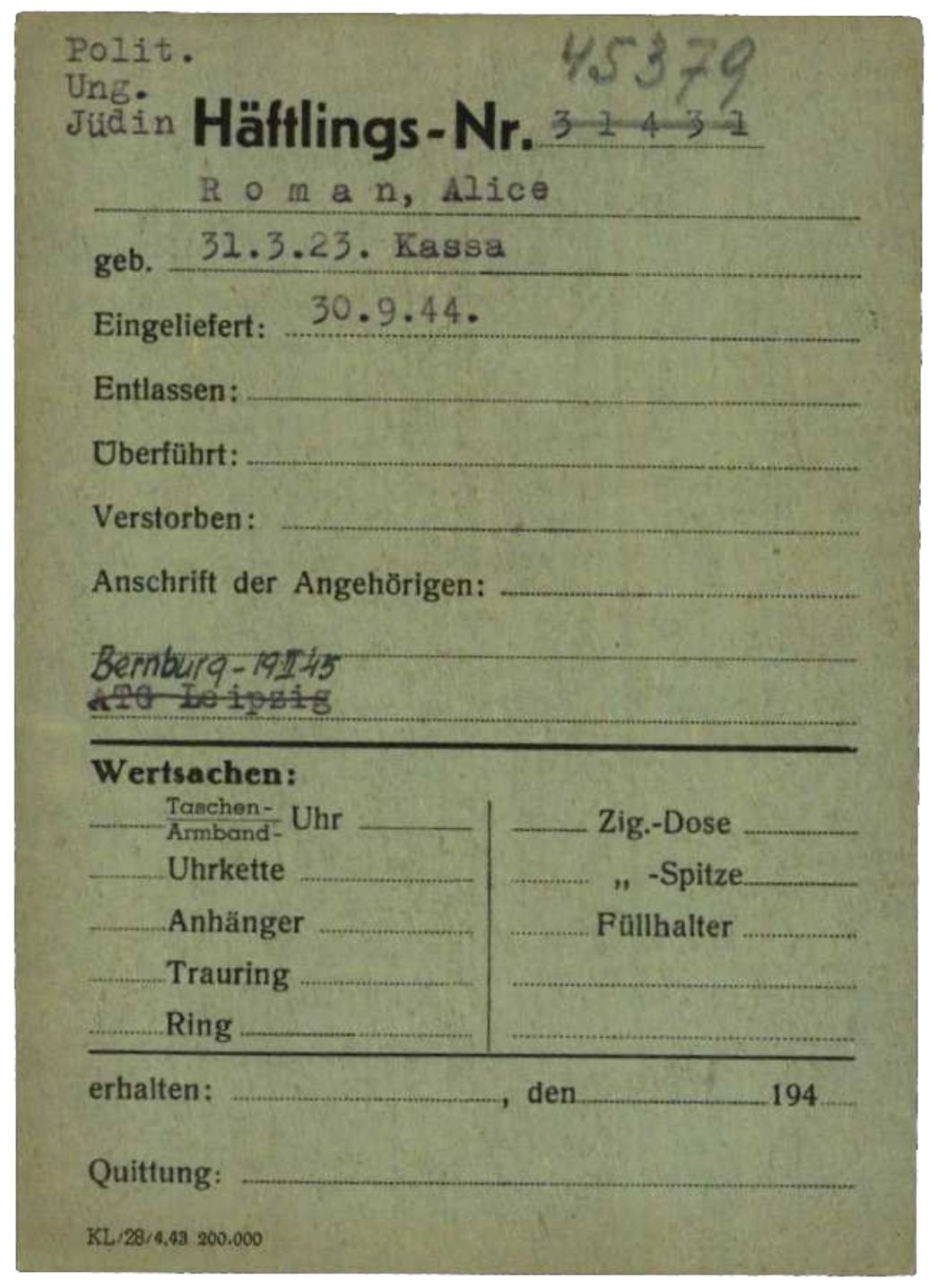

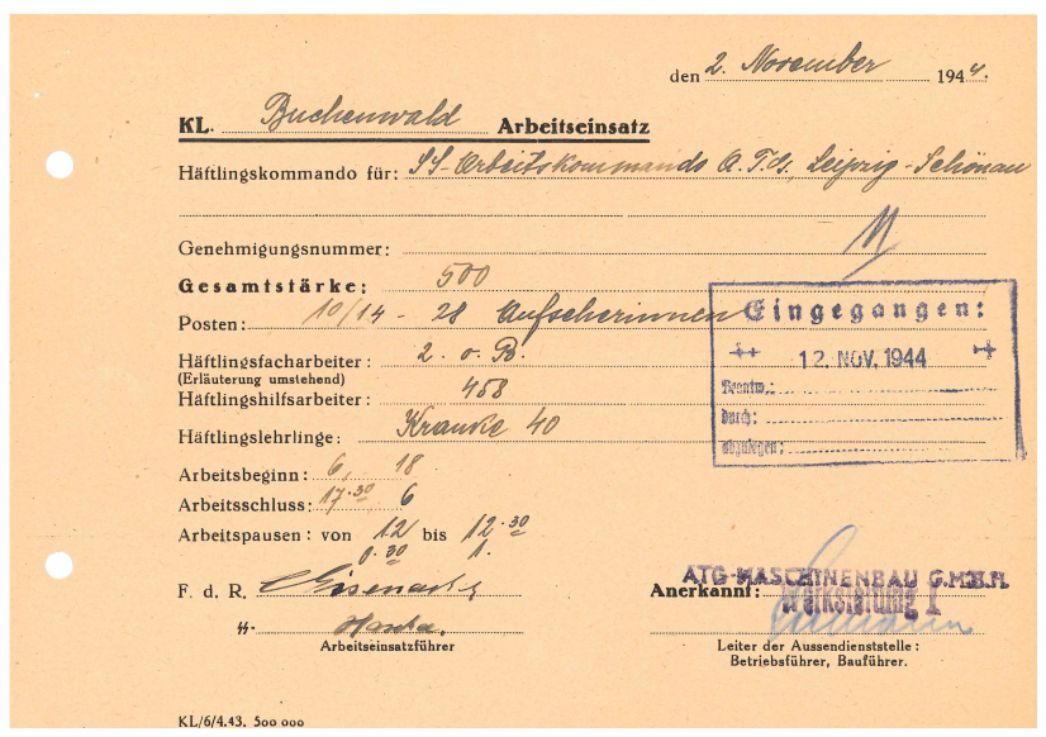

Die seit 1920 in Leipzig ansässige Allgemeine Transportanlagen GmbH (kurz ATG) war ursprünglich auf die Fertigung von Förderanlagen spezialisiert. Die Produktion wurde auf den Flugzeugbau umgestellt, die ATG 1933 Teil des Flick-Konzerns und hierdurch zu einem der wichtigsten Unternehmen in der deutschen Luftrüstungsindustrie. Seit Kriegsbeginn unterhielt die ATG in Leipzig mindestens 20 Lager für Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen, die in den verschiedenen Werken arbeiten mussten. Seit Frühsommer 1944 verhandelte das Unternehmen mit der SS zudem über den Einsatz von KZ-Häftlingen. Die ersten weiblichen Häftlinge trafen schließlich im August 1944 ein. Untergebracht wurden sie in einem Barackenlager. Es befand sich auf einer freien Fläche in der damaligen Lindenallee, heute Parkallee, westlich des Stadtzentrums im eher ländlich geprägten Stadtteil Leipzig-Schönau. Das Barackenlager grenzte an eine Bahnstrecke und war umgeben von Stacheldraht, Wachtürmen und Splittergräben. Es bestand aus vier Unterkunftsbaracken, Sanitäranlagen und einer kleinen Krankenstation. Zu ihrem rund drei Kilometer entfernten Arbeitsort im Hauptwerk der ATG (Werk I) in der Schönaustraße 101 mussten die Frauen täglich zu Fuß marschieren.

Krankheit und Tod

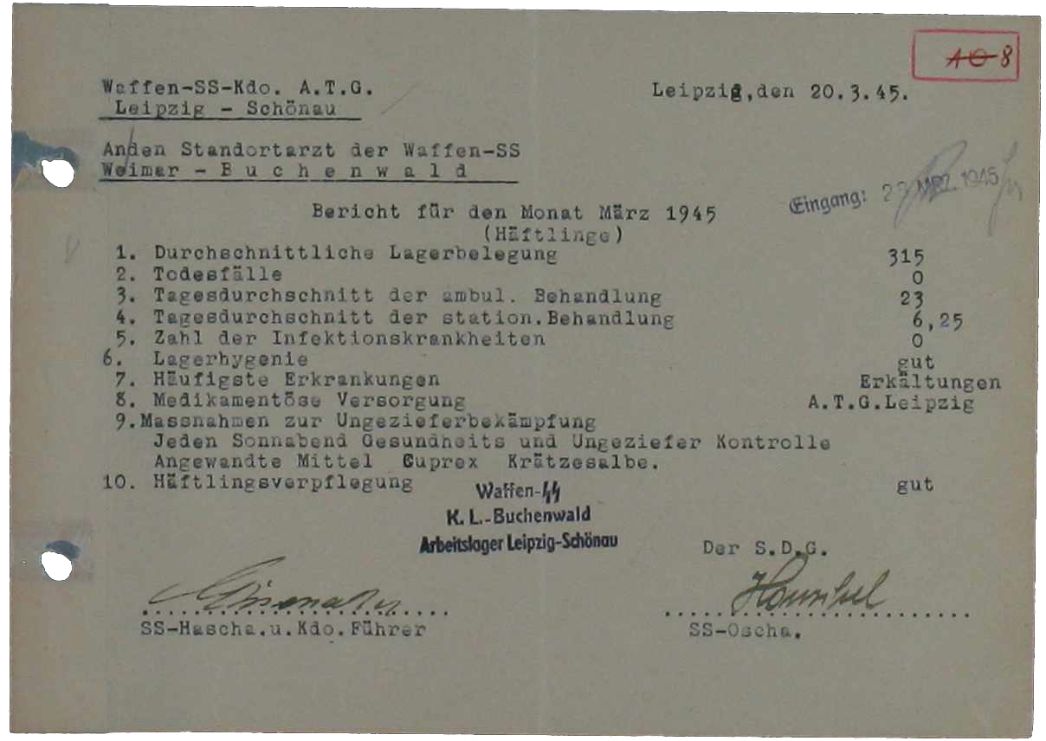

In der Krankenstation des Lagers kümmerten sich die beiden Häftlingsärztinnen Agnes Hirsch und Margit Gara um die Kranken. Als SS-Sanitäter wurde SS-Oberscharführer Arthur Hanschel in Leipzig-Schönau eingesetzt. Zudem war ein namentlich nicht bekannter Betriebsarzt der ATG für das Frauenlager zuständig. Die Zahl der wegen Krankheit nicht arbeitsfähigen Frauen schwankte über den gesamten Zeitraum zwischen 20 und 40 pro Tag. Am 21. November 1944 schickte die SS zwei Frauen zurück nach Stutthof: Eine von ihnen, Erzsébet Weisz, war im neunten Monat schwanger; sie starb sechs Wochen später angeblich an einer Herz-Kreislauf-Schwäche. Die andere, Agnes Wechter, galt wegen einer Nervenerkrankung als unheilbar. Mitte Januar brachte eine Frau in Leipzig ein totgeborenes Mädchen zur Welt. Der Leichnam wurde eingeäschert und die Urne auf dem Leipziger Ostfriedhof beigesetzt. Vier Schwangere beziehungsweise Frauen mit Neugeborenen ließ die SS Ende Januar 1945 nach Bergen-Belsen bringen. Mindestens eine von ihnen überlebte. Für das Außenlager in Leipzig-Schönau sind keine Todesfälle dokumentiert.

Bewachung

Als Kommandoführer setzte die Buchenwalder Lagerverwaltung SS-Hauptscharführer Rudolf Eisenacher ein. Über ihn liegen keine weiteren Informationen vor. Die Größe der Wachmannschaft variierte. Im November 1944 umfasste sie 24 SS-Männer und 28 Aufseherinnen, im März 1945 hingegen 35 SS-Männer und 17 Aufseherinnen. Der Großteil der SS-Aufseherinnen war zuvor im Umfeld der ATG angeworben worden.

Ermittlungen der Zentralen Stelle in Ludwigsburg wegen Verbrechen in Leipzig-Schönau führten in den 1970er-Jahren zu keinem Ergebnis.

Räumung

Ende März 1945 kehrten die Frauen, die die SS im Monat zuvor in das Außenlager Leau gebracht hatte, nach Leipzig-Schönau zurück. Anfang April 1945 trafen zudem 789 Frauen aus dem Außenlager in Hessisch Lichtenau ein. Die SS löste das Lager spätestens am 13. April 1945 auf und zwang die Frauen, in Richtung Osten zu marschieren. Zwei Wochen wurden sie zu Fuß hin und her getrieben, vermutlich in verschiedenen Gruppen. Ein Teil der Frauen konnte Ende April in Strehla, nordwestlich von Dresden, befreit werden. Einige Tage später trafen amerikanische Truppen in Wurzen – lediglich 35 Kilometer von Leipzig-Schönau entfernt – auf 403 Frauen aus Leipzig-Schönau und auf 521 Frauen aus Hessisch Lichtenau.

Literatur:

Irmgard Seidel, Leipzig-Schönau, in: Wolfgang Benz u. Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 3: Sachsenhausen, Buchenwald, München 2006, S. 493-495.