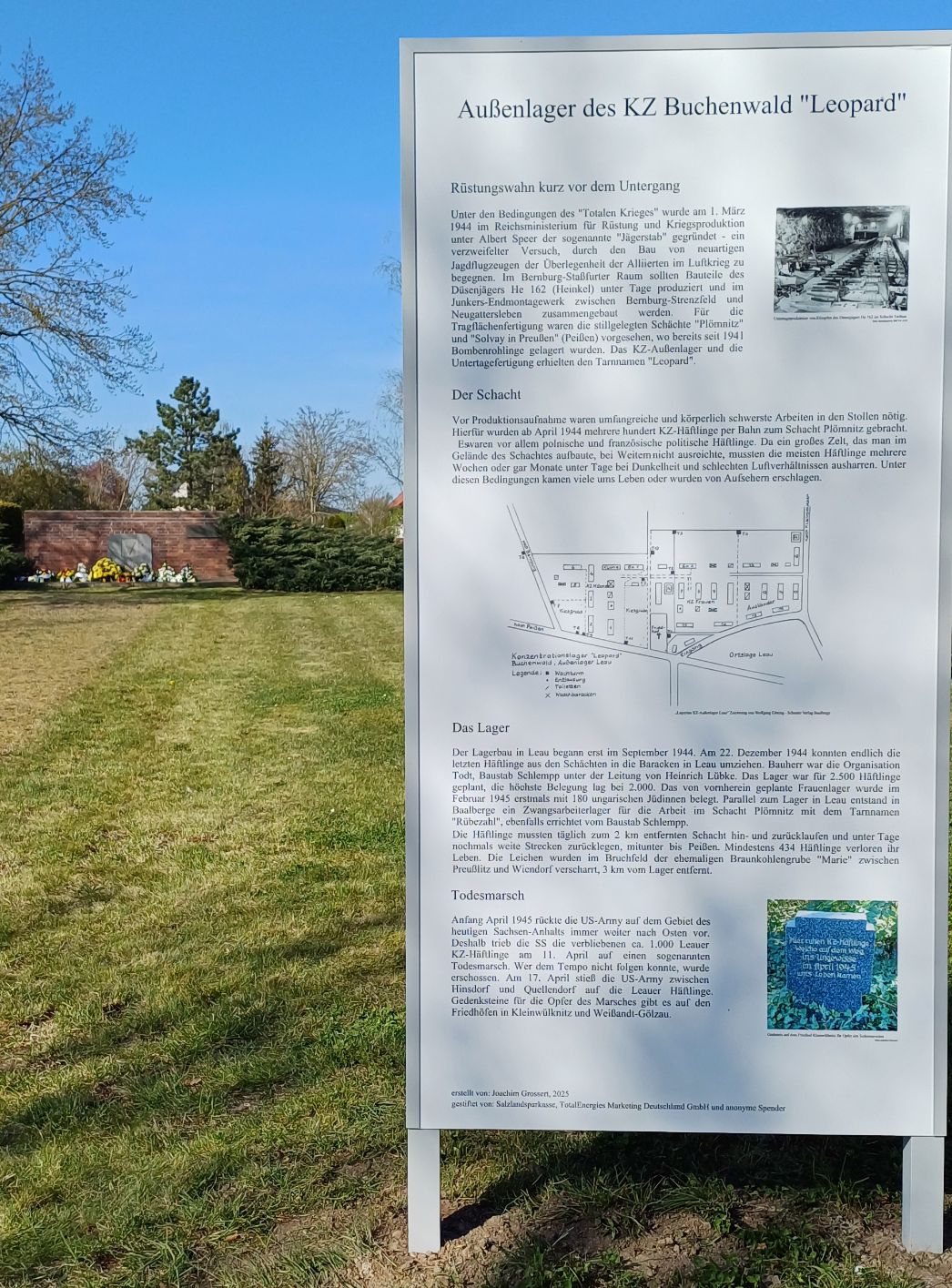

Das Lager

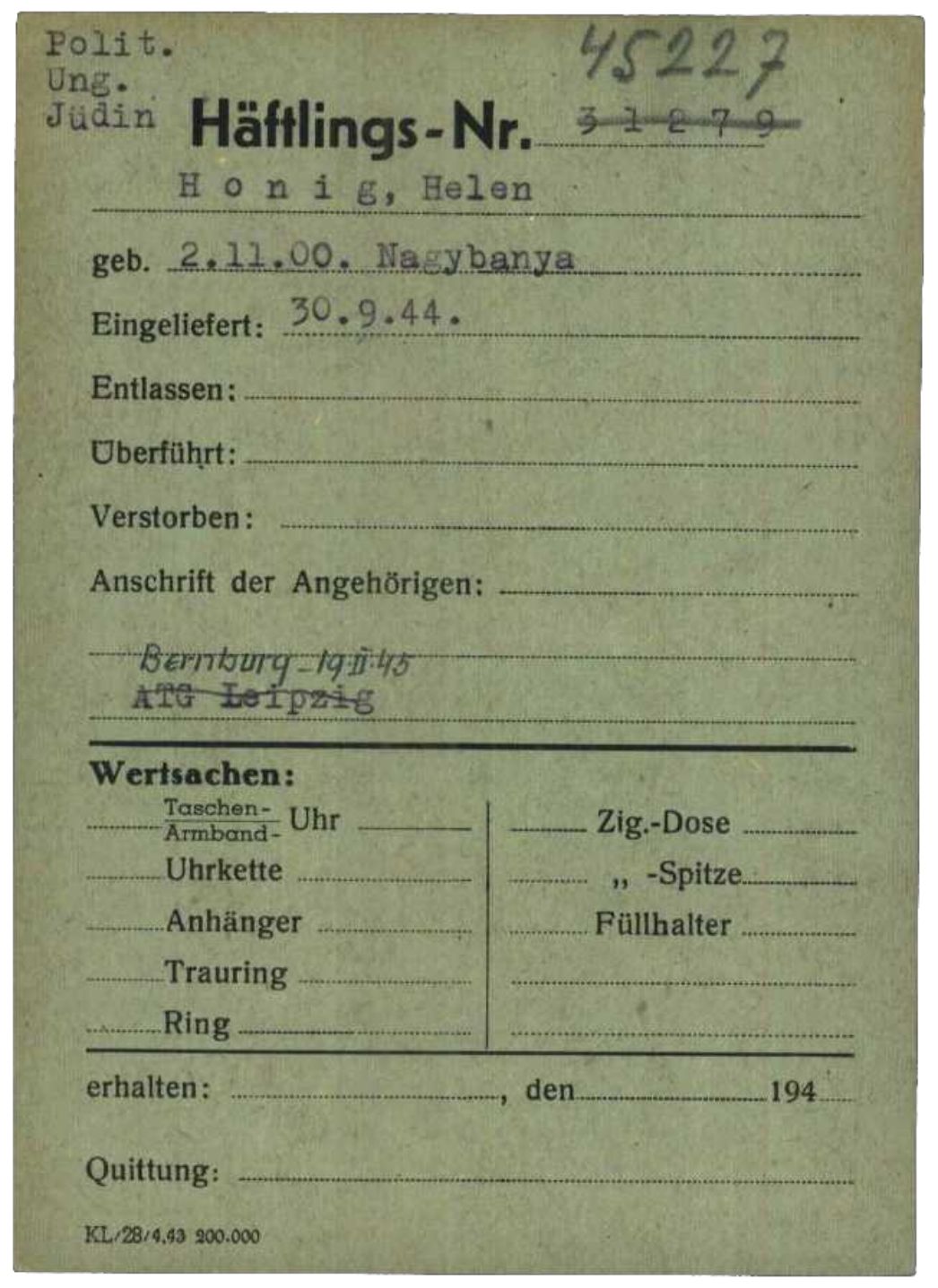

Seit dem späten Frühjahr 1944 betrieb die Allgemeine Transportanlagen GmbH aus Leipzig (kurz ATG) die Verlagerung ihrer Flugzeugproduktion in unterirdische Salzstollen in Plömnitz bei Bernburg an der Saale. Das Untertageverlagerungsprojekt erhielt den Tarnnamen „Leopard“. Im August 1944 hatte die SS hierfür bereits ein Außenlager für männliche KZ-Häftlinge in Leau eingerichtet und plante von Beginn an auch ein Außenlager für Frauen. Einige der Baracken des Frauenlagers waren Anfang 1945 bereits fertiggestellt. In einer der Baracken brachte die SS im Februar 180 Frauen unter. Das Frauenlager grenzte unmittelbar an das Männeraußenlager am Ortsrand von Leau. Eine etwa 50 Meter breite Zone trennte die beiden Lager. Das gesamte Areal der KZ-Häftlinge umgaben ein Stacheldrahtzaun und Wachtürme.

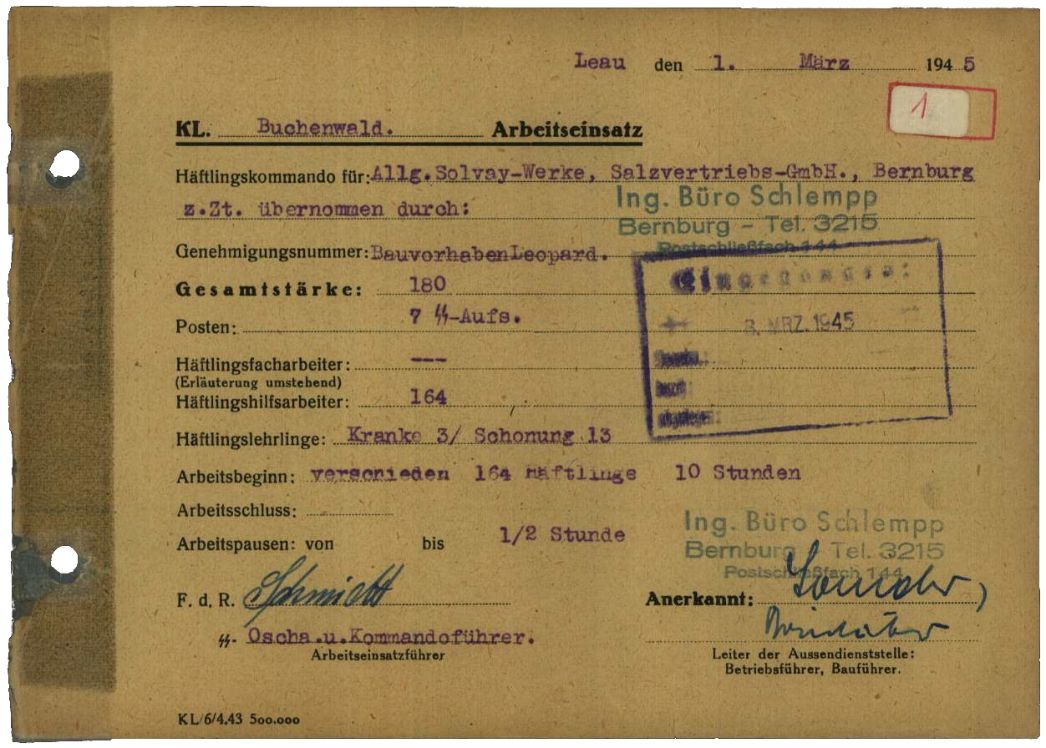

Zwangsarbeit

Die Bauleitung ließ seit Ende 1944 die provisorischen Produktionsstollen im Schacht Plömnitz mit Maschinen bestücken. Offensichtlich sollten die Frauen aus dem Lager der ATG in Leipzig-Schönau dort mit der unterirdischen Montage von Tragflächen beginnen. Dazu kam es vermutlich aber nicht. Stattdessen übernahm das Ingenieurbüro Schlempp, das die unter- und oberirdischen Bauarbeiten vor Ort leitete, die Frauen. Sie wurden also zu Bau- und Räumungsarbeiten herangezogen. Eine überlieferte Arbeitseinsatzmeldung weist einen zehnstündigen Arbeitstag aus, hinzu kamen erhebliche Anmarschzeiten zu den Arbeitsstellen. Aus einer Wachaufstellung für die erste Aprilwoche 1945 geht hervor, dass das Lager bereits 3.30 Uhr geweckt wurde, 4.45 Uhr rückten die Kommandos aus und gegen 6.00 Uhr begann die Arbeit. Anfang April 1945 arbeiteten die Frauen übertage in Kleinwirschleben und Leau. Über die konkreten Bedingungen ist nichts bekannt.

Krankheit und Tod

Anders als im benachbarten Männerlager Leau, wo es durch rücksichtslose, aufzehrende Zwangsarbeit fast täglich Tote gab, ist im Frauenlager kein Todesfall belegt. Etwa jede zehnte Frau befand sich in „Schonung“ oder wurde stationär behandelt. Erst Mitte März 1945 setzte die SS vor Ort eine Häftlingsärztin ein, über die jedoch keine Informationen vorliegen.

Bewachung

Kommandoführer für das Männer- und Frauenlager Leau war SS-Oberscharführer Johannes Schmidt (geb. 1896), sein Stellvertreter Sturmscharführer Geweke. Die Wachmannschaft bestand im März 1945 aus 96 SS-Männern. Hinzu kamen zehn Aufseherinnen für das Frauenlager sowie 10 Polizisten. Zur Bewachung wurden auch Hunde eingesetzt. Die Oberaufseherin hieß Wassmuth. Spätere Ermittlungsverfahren gegen Aufseher und Aufseherinnen des Frauenlagers sind nicht bekannt.

Räumung

Anfang April 1945, vermutlich in der ersten Aprilwoche, verlegte die SS die Frauen in das Außenlager der ATG in Leipzig-Schönau zurück. Nach dessen Bombardierung wurden sie in das Männerlager Leipzig-Thekla gebracht und mussten von dort, zusammen mit den Frauen des Außenlagers Hessisch Lichtenau, am 13. April auf Todesmarsch gehen. Der Marsch bewegte sich über Wurzen nach Oschatz, überquerte bei Hirschstein die Elbe, wandte sich dann nach Norden und wieder nach Westen und erreichte nach erneuter Elbüberquerung bei Strehla wieder die Stadt Wurzen. Unterwegs gab es Erschießungen und Fluchten. Amerikanische Truppen befreiten am 25. April die Frauen in Wurzen. Die Befreiten fanden für einige Zeit in Wurzen Aufnahme, 144 ungarische Jüdinnen aus dem Außenlager Leau erscheinen in einer dort angefertigten, 1945 veröffentlichten Aufstellung der Jewish Agency for Palestine, Search Bureau for Missing Relatives.