Das Lager

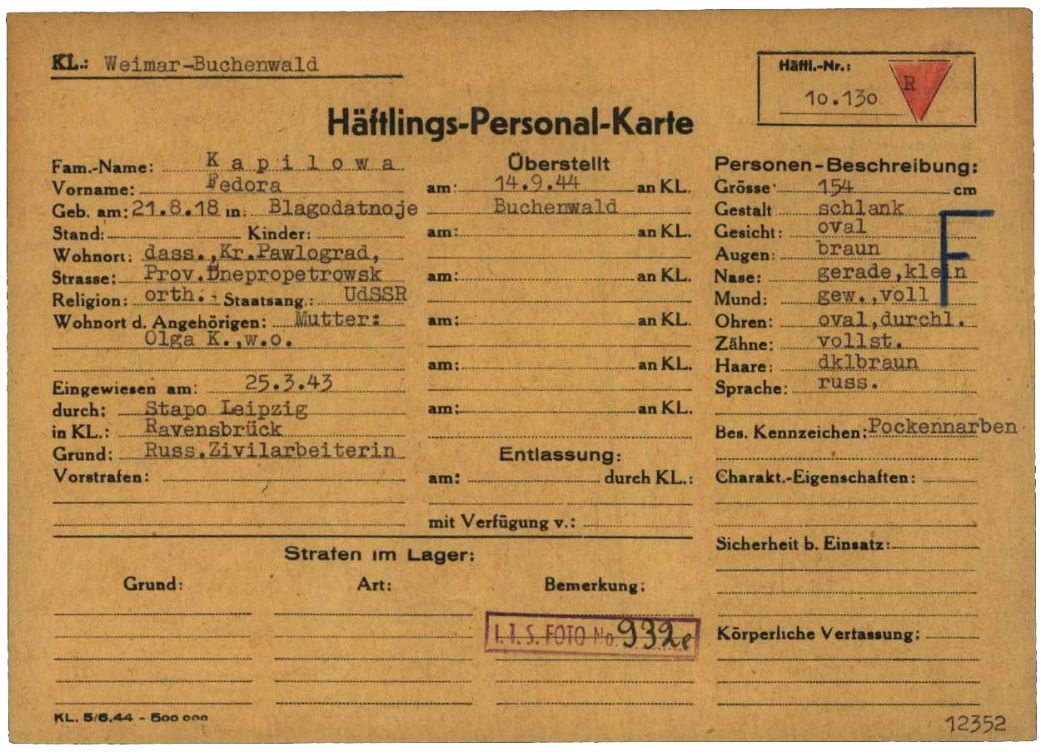

In Wolfen, südlich von Dessau im heutigen Sachsen-Anhalt, existierte seit 1909 die Filmfabrik Wolfen. Seit 1925 war sie Teil der I.G. Farbenindustrie AG. 1936 wurde hier das bislang größte Faserwerk der Welt errichtet. Im Krieg stieg die Nachfrage der Wehrmacht nach synthetischen Fasern stetig. Um die Produktion zu steigern, setzte das Unternehmen bereits seit Kriegsbeginn in großem Umfang Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen in der Filmfabrik ein. Anfang 1945 machten sie rund 40 Prozent der Belegschaft des Unternehmens aus. Im Mai 1943 richtete die Werksleitung gemeinsam mit der SS auf dem Firmengelände westlich des Stadtzentrums zusätzlich ein KZ-Außenlager ein. Es unterstand zunächst dem Frauenkonzentrationslager Ravensbrück. Berichten zufolge waren die drei Baracken – für die weiblichen KZ-Häftlinge neben einem bestehenden Lager für „Ostarbeiterinnen“ in der Thalheimer Straße erbaut – beheizt und in Aufenthalts- und Schlafräume mit dreistöckigen Holzpritschen unterteilt. Die Frauen mussten jeden Tag zu Fuß über einen Feldweg zu ihrem Arbeitsort in der Fabrik gehen. Zum 1. September 1944 wurde das Frauenaußenlager in Wolfen offiziell dem Konzentrationslager Buchenwald unterstellt.

Krankheit und Tod

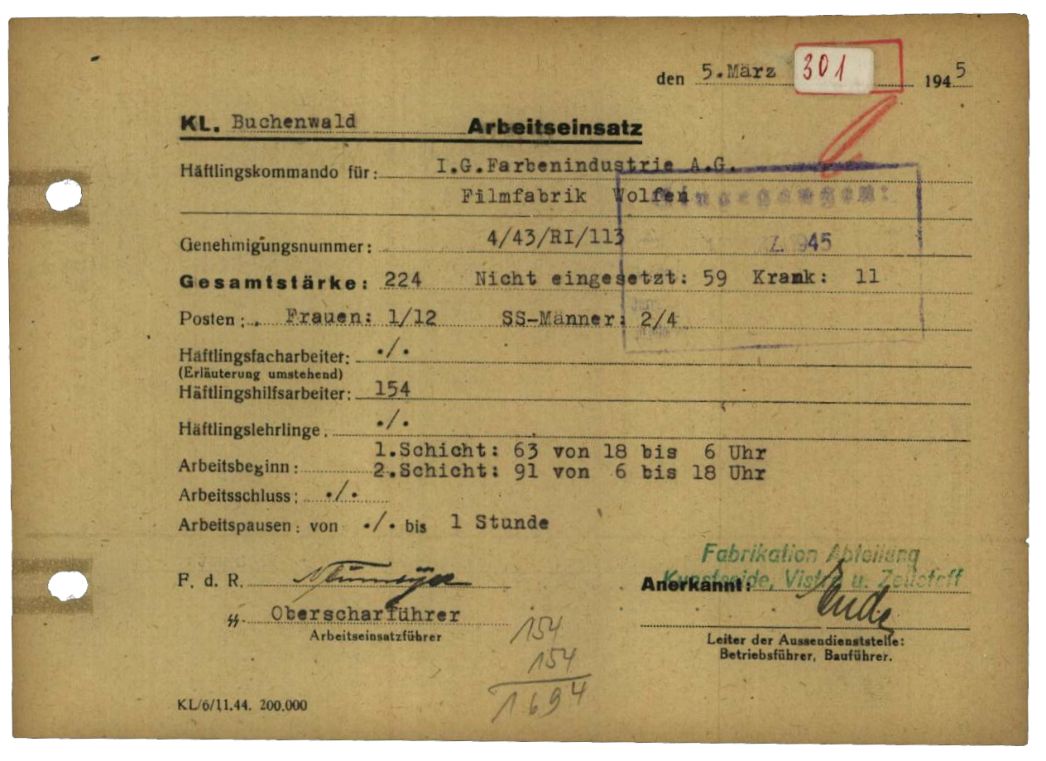

Eine kleine Krankenstation des Lagers war in einem steinernen Gebäude untergebracht. Als Häftlingsärztin kümmerte sich dort die französische Medizinerin Suzanne Dreyfus um die Kranken. Über die medizinische Versorgung ist ansonsten wenig überliefert. Im März 1945 waren von den 225 noch im Lager befindlichen Frauen durchschnittlich neun pro Tag wegen Krankheit nicht arbeitsfähig. Die meisten litten Berichten zufolge an Lungenerkrankungen, was eine Folge des Einatmens von Giftstoffen in der Fabrik gewesen sein könnte. Todesfälle sind für das Außenlager bei der Filmfabrik in Wolfen nicht belegt.

Bewachung

Als Kommandoführer in Wolfen setzte die Buchenwalder Lagerleitung SS-Oberscharführer Friedrich Grämlich ein. Über ihn liegen bisher keine weiteren Informationen vor. Zur Bewachung des Lagers unterstanden ihm – Stand März 1945 – sechs SS-Männer und 16 SS-Aufseherinnen. Wie bei allen Frauenaußenlagern hatte sich auch die Filmfabrik in Wolfen in den Verhandlungen mit der SS verpflichtet, die Aufseherinnen für das Lager in der Belegschaft der Fabrik anzuwerben. Zumindest ein Teil von ihnen dürfte somit aus dem Umfeld der Filmfabrik gestammt haben. Vor ihrem Dienst in Wolfen waren sie in einem Kurzlehrgang im Frauenkonzentrationslager Ravensbrück ausgebildet worden. Als Oberaufseherin fungierte Erna Siede.

Eine der Aufseherinnen, Anna Becker, die auch im Außenlager Sömmerda tätig gewesen war, wurde Anfang Dezember 1945 im sowjetischen Speziallager Nr. 2 in Buchenwald interniert. Ein sowjetisches Militärtribunal verurteilte sie im November 1946 wegen Misshandlungen von Häftlingen im Außenlager Wolfen zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren. Ein Voruntersuchungsverfahren wegen Tötungshandlungen im Kontext der Räumung des Außenlagers Wolfen wurde 1971 ergebnislos eingestellt.

Räumung

Die Räumung des Lagers erfolgte vermutlich zwischen dem 14. und 16. April 1945. Zusammen mit über Hundert Frauen, die einige Tage zuvor aus einem anderen, nicht eindeutig zu identifizierenden Lager nach Wolfen gebracht worden waren, schickte die SS die Frauen des Außenlagers Wolfen per Bahn über Leipzig und Dresden in Richtung Tschechoslowakei. In Pirna hielt der Zug, und die Frauen mussten weiter in Richtung Teplitz (Teplice) marschieren. In Auperschien, dem heutigen (Úpořiny), setzte sich die Wachmannschaft vermutlich Anfang Mai 1945 ab. Kurz darauf erreichten sowjetische Truppen die Marschkolonne und befreiten die Frauen.

Literatur:

Irmgard Seidel, Wolfen, in: Wolfgang Benz u. Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors. Die Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 3: Sachsenhausen, Buchenwald, München 2006, S. 618-621