Das Lager

Durch Luftangriffe der britischen Royal Air Force waren weite Teile von Wuppertal im Frühjahr 1943 zerstört worden. Für Aufräumarbeiten in der Stadt am Rande des Ruhrgebiets stellte die SS-Führung im August 1943 im Konzentrationslager Buchenwald eine weitere Baubrigade auf: die SS-Baubrigade IV. Häftlinge der in Köln stationierten SS-Baubrigade III hatten zuvor bereits tageweise in Wuppertal gearbeitet. Die Ende August eintreffenden Häftlinge der neuen Baubrigade IV brachte die SS in einem bombengeschädigten Gebäude einer katholischen Volksschule am Königshöher Weg 7 im Stadtteil Elberfeld-Arrenberg unter. Die leerstehenden Schul- und Klassenzimmer wurden zu Häftlingsunterkünften umfunktioniert und das ganze Areal mit Stacheldraht umgeben. Berichten zufolge ließ die SS neben dem Schulgebäude zusätzlich zwei Baracken errichten. Eine von ihnen diente als Unterkunft für die Wachmannschaft. Täglich marschierten die Häftlinge vom Lager am Rande der Stadt zu den Arbeitsstätten im gesamten Stadtgebiet.

Krankheit und Tod

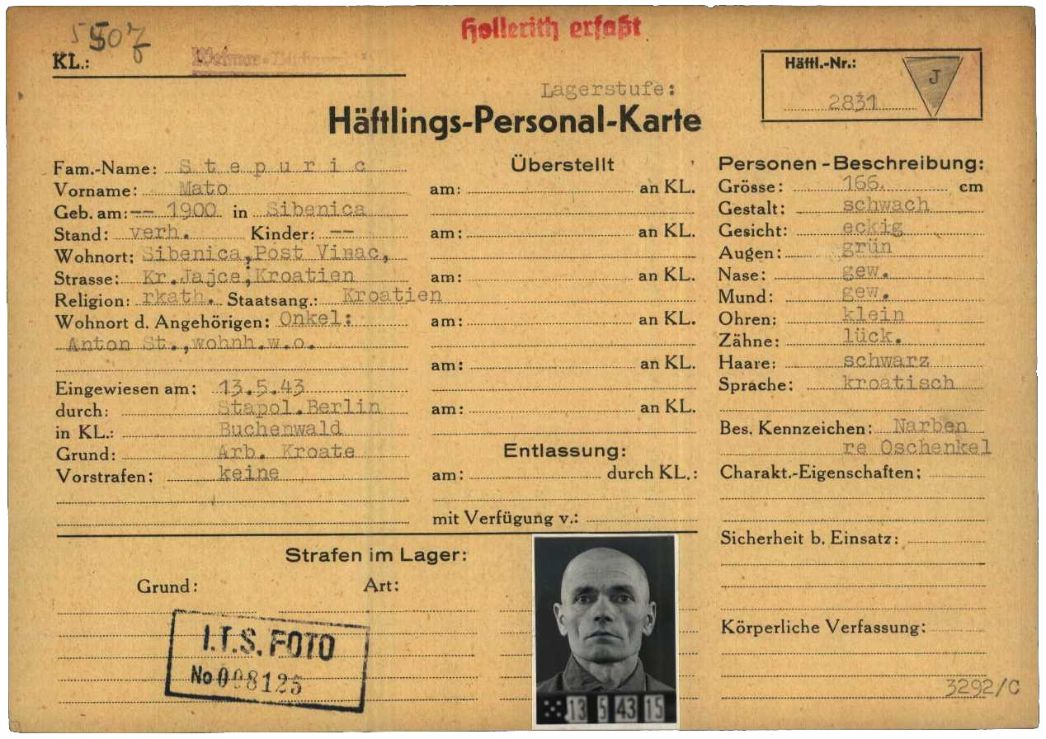

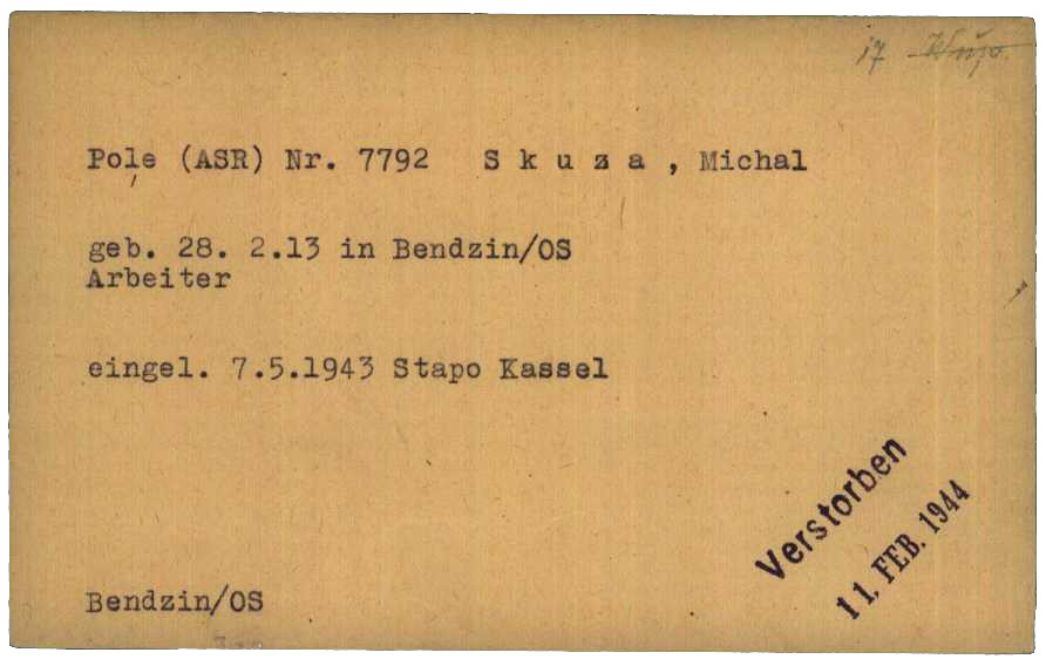

Ob es in dem Schulgebäude am Königshöher Weg eine Krankenstation gab, ist nicht bekannt. Auch über die Zahl der Kranken und die Art möglicher Erkrankungen und Verletzungen liegen bisher keine Informationen vor. Als Arzt vor Ort setzte die SS vermutlich den polnischen Häftling Tadeusz Wozniak, einen Mediziner aus Krakau, ein. Wiederholt wurden einzelne schwerkranke Häftlinge zurück nach Buchenwald gebracht. Einer von ihnen war der 30-jährige Michal Skuza aus dem polnischen Będzin. Anfang Februar 1944 schickte die SS ihn zurück nach Buchenwald, wo er neun Tage später an einer Blutvergiftung infolge einer Knieentzündung starb. Todesfälle in Wuppertal gab nach bisherigem Kenntnisstand keine. Zwar sprechen manche Quellen von einem toten Häftling, was sich jedoch nicht eindeutig belegen lässt.

©Arolsen Archives

Bewachung

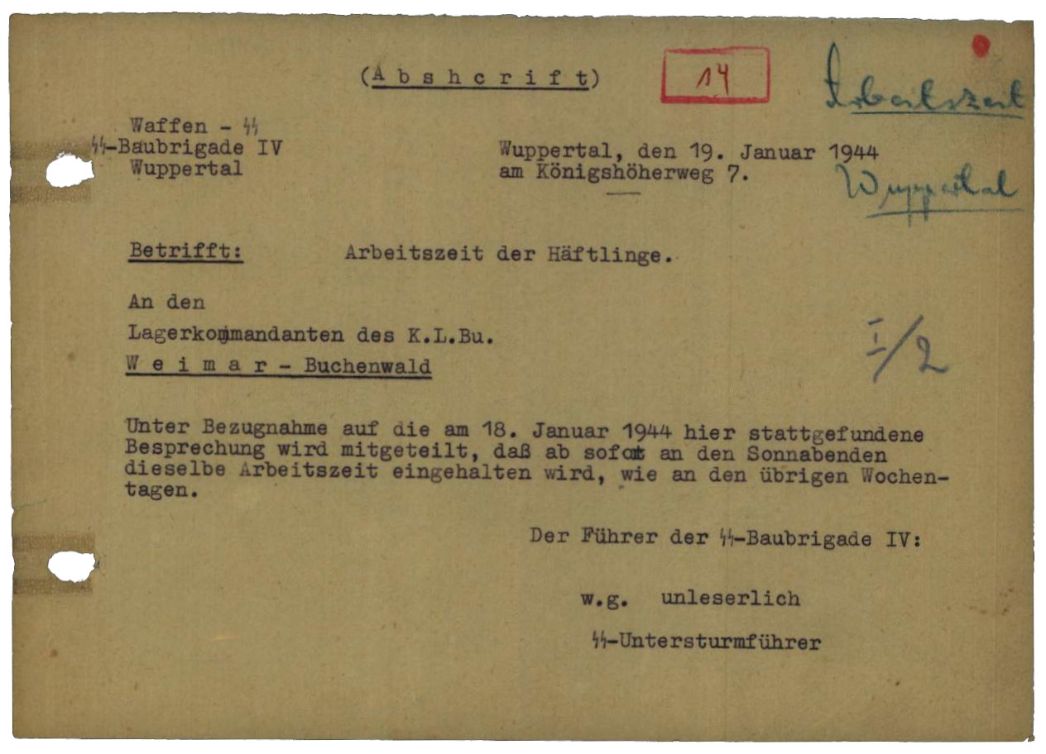

Als Leiter der Baubrigade IV und somit verantwortlich für das Lager in Wuppertal fungierte zunächst SS-Obersturmführer Arthur Knaust (geb. 1909), ein Diplom-Ingenieur, der 1932 der SS beigetreten war und zuvor bereits einige SS-Bauprojekte betreut hatte. Ihm folgte SS-Obersturmführer Eugen Dietrich (1889-1966), der seit 1942 zur Buchenwalder SS gehörte und später als Kommandoführer in den Außenlagern Mühlhausen, Gelsenkirchen und Sömmerda eingesetzt wurde. Um den Jahreswechsel 1943/44 löste SS-Untersturmführer Otto Diembt (geb. 1907) Dietrich als Kommandoführer ab. Seit 1941 war der gelernte Buchhalter Diembt mit Unterbrechungen Teil der Buchenwalder SS gewesen. Ehemalige Häftlinge äußerten sich nach dem Krieg positiv über Diembt. Er habe sich menschlich verhalten und sei verantwortlich für die erträglichen Zustände im Lager gewesen. Das Wachpersonal im Lager und auf den Baustellen bildeten mehrheitlich Polizisten aus einem örtlichen Polizeibezirk. Strafrechtliche Ermittlungen zu den Vorgängen in Wuppertal wurden in den 1970er-Jahren ergebnislos eingestellt.

Räumung

Im Frühjahr 1944 beschloss die SS-Führung die Verlegung der Baubrigade IV. Anfang Mai 1944 befanden sich noch über 530 Häftlinge in Wuppertal. Am 6. Mai 1944 setzte die SS die Häftlinge zum letzten Mal zur Arbeit in Wuppertal ein. Am folgenden Tag oder einige Tage später wurden sie per Bahn zum neuen Einsatzort in das thüringische Ellrich am Harz gebracht.

Spuren und Gedenken

Nach dem Krieg wurde das Gebäude am Königshöher Weg wieder als Schule genutzt. Heute befindet sich in den Räumlichkeiten eine Grundschule. Vor Ort erinnert bisher nichts an die zeitweilige Nutzung des Ortes als KZ-Außenlager.

Link zum heutigen Standort auf GoogleMaps

Literatur:

Karola Fings, Krieg, Gesellschaft und KZ. Himmlers SS-Baubrigaden, Paderborn 2005.