Das Lager

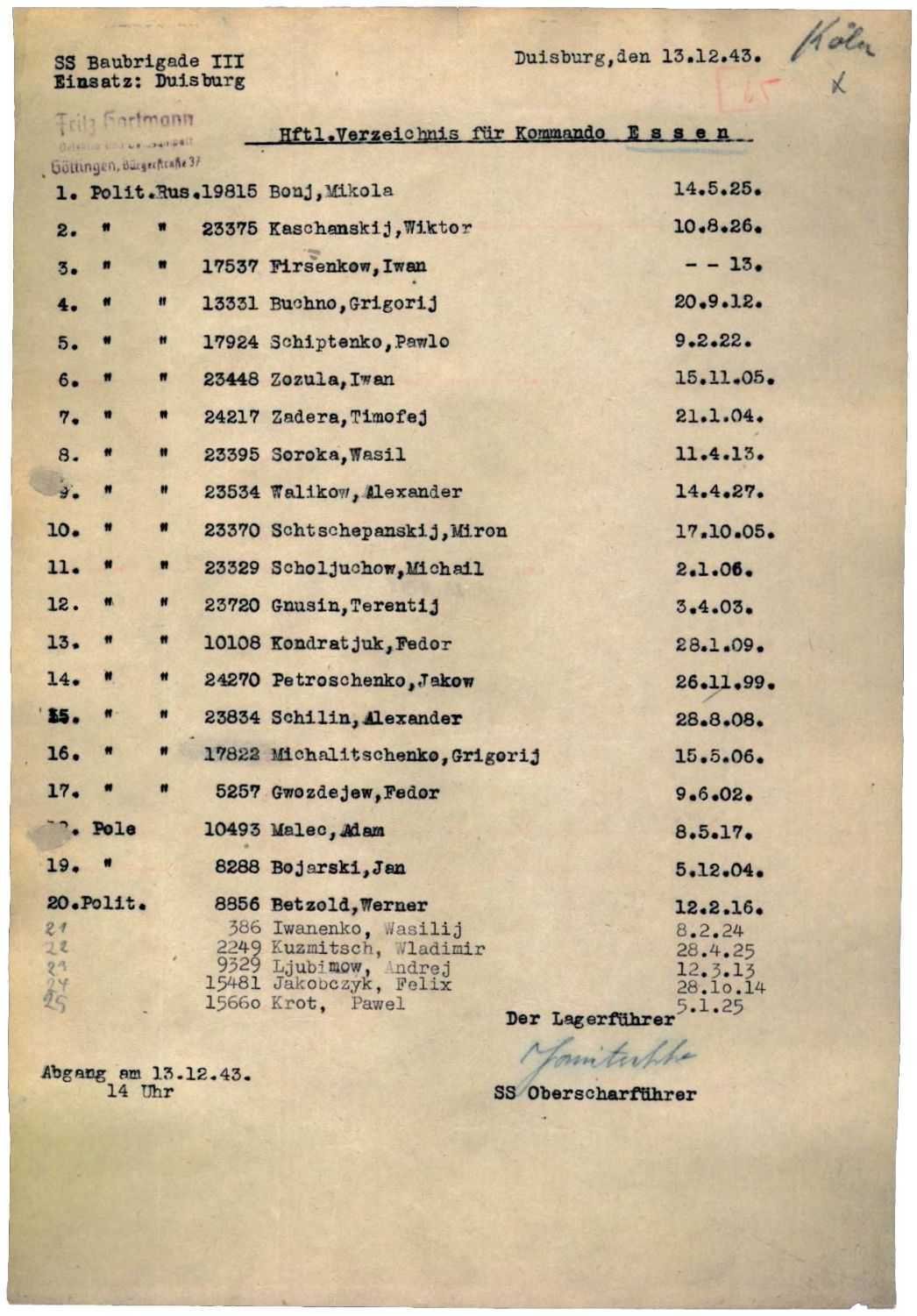

Durch Luftangriffe war die Essener Innenstadt Ende 1943 weitgehend zerstört. Um Trümmer und Schutt zu räumen und zu verwerten, richtete die SS hier Mitte Dezember ein Außenlager ein. Betrieben wurde es durch das SS-eigene Unternehmen Deutsche Erd- und Steinwerke (DESt). Die ersten Häftlinge waren zunächst übergangsweise beim Essener Polizeipräsidium untergebracht. Das eigentliche Lager ließ die SS in der teilzerstörten Gaststätte „Grinzing“ in der Adolf-Hitler-Straße 90 (heute Viehofer Straße) und in einem angrenzenden, zweistöckigen Gebäude in der damaligen Königstraße 35 einrichten. Der Arbeitsort lag in unmittelbarer Nähe der mit Stacheldraht gesicherten Gebäude. Das improvisierte Lager befand sich mitten in der Stadt und war für die Bevölkerung gut sichtbar. Eingerichtet wurde es als Unterlager der in Köln ansässigen SS-Baubrigade III. Ab Mai 1944 erhielt es den Status eines eigenständigen Außenlagers. Offiziell trug es die Bezeichnung „DESt Essen, Bauschuttverwertung Essen“ oder „SS-Arbeitskommando Essen“. Bekannt ist es heute unter dem Namen „Schwarze Poth 13“ – der Adresse der örtlichen DESt-Verwaltung, unweit des Lagers gelegen.

Zwangsarbeit

Das Außenlager lag in einem stark bombengeschädigten Gebiet, das größtenteils nur noch aus Bauruinen bestand. Die Aufgabe der Häftlinge war es, Häuserruinen einzureißen und die hierbei geborgenen Ziegelsteine und den Bauschutt zu neuen Baustoffen aufzubereiten. Auf dem Lagergelände standen entsprechende Baumaschinen, mit denen Bauschutt gemahlen und weiterverarbeitet wurde. Die Ziegelsteine und die aus Bauschutt hergestellten sogenannten Betonsteine verkaufte die DESt an die Stadt Essen. Darüber hinaus bargen die Häftlinge im Stadtgebiet um das Lager Blindgänger oder mussten bei der Bergung von Hausrat in zerstörten Häusern helfen. Lediglich rund ein Dutzend von ihnen galt als Facharbeiter, alle anderen waren als ungelernte Hilfsarbeiter eingestuft. Arbeiten mussten die Männer in der Regel tagsüber von montags bis samstags. Sonntags war für gewöhnlich arbeitsfrei.

Bewachung

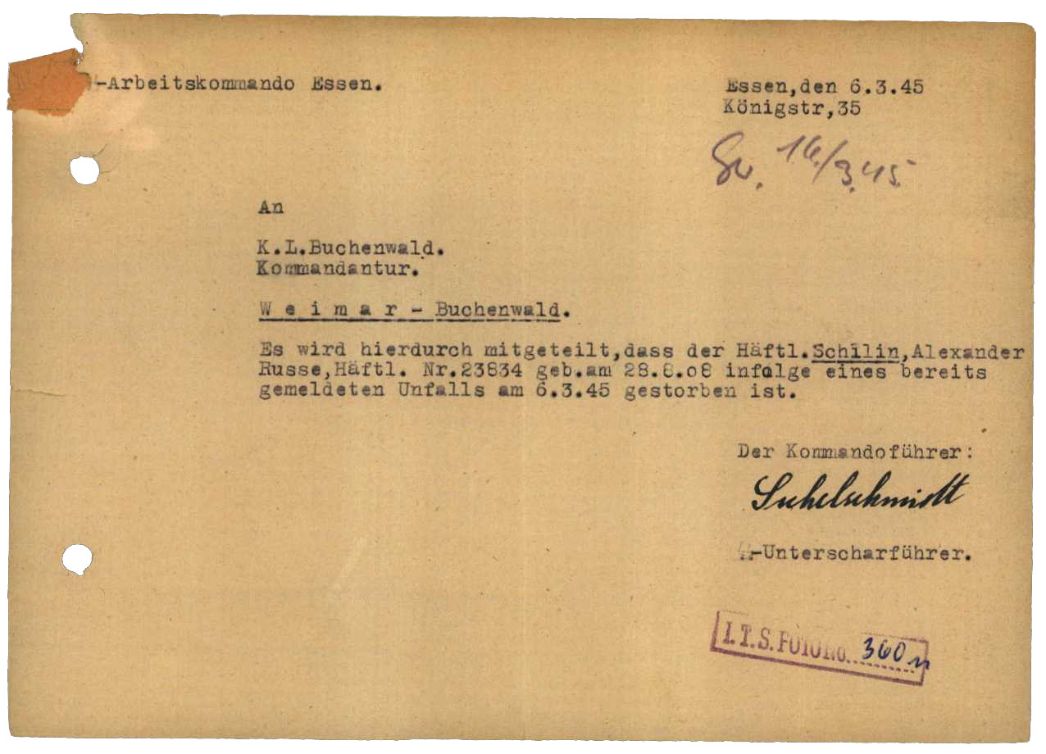

Die Überwachung des Lagers übernahmen Polizisten. Hierbei handelte es sich vornehmlich um bereits ältere Polizei-Reservisten. Aus Buchenwald schickte die SS lediglich zwei SS-Männer nach Essen, darunter den Kommandoführer des Lagers Unterscharführer Reinhard Sichelschmidt. Beaufsichtigt scheint er durch den Kommandoführer des Außenlagers „Berta“ in Düsseldorf, SS-Oberscharführer Walter Knauf, worden zu sein. Im Juli 1944 umfasste die Wachmannschaft in Essen insgesamt 20 Polizisten, später wuchs sie auf 26 Mann an. Strafrechtliche Ermittlungen wegen der Vorgänge im Außenlager „Schwarze Poth“ führten nach 1945 zu keinem Ergebnis. Der ehemalige Kommandoführer Sichelschmidt lebte noch Ende der 1980er-Jahre unbehelligt in Essen, seinem damaligen Einsatzort.

©Haus der Essener Geschichte/Stadtarchiv, Archiv Ernst Schmidt, Slg. 6012 Außenlager KZ Buchenwald - Schwarze Poth, Nr. 13/1

Räumung

Vermutlich am 17. März 1945 veranlasste die SS, das Lager zu räumen. Die zu diesem Zeitpunkt noch in Essen befindlichen Häftlinge mussten zu Fuß durch die zerstörte Stadt nach Bochum marschieren. Gemeinsam mit den Häftlingen der beiden Bochumer Außenlager (Bochumer Verein und Eisen- und Hüttenwerke AG) und den Frauen des Frauenaußenlagers Essen (Humboldtstraße) wurden sie von dort per Bahn nach Buchenwald gebracht. Dort trafen sie am 20. März 1945 ein. Aus dem Außenlager „Schwarze Poth“ registrierte die SS an diesem Tag 124 ins Hauptlager zurückgekehrte Häftlinge. Ob es während des Rücktransports zu Todesfällen oder Fluchten kam, ist nicht bekannt.

Spuren und Gedenken

Das ehemalige Lagergelände wurde im Zuge des Wiederaufbaus der Essener Innenstadt komplett überbaut. Sowohl die Königstraße als auch die Straße „Schwarze Poth“ bestehen heute nicht mehr. In der Nähe des ehemaligen Lagerstandortes, unterhalb der heutigen Rathausgalerie am Treppenaufgang zur Porschekanzel, richteten die Künstlerin Astrid Bartels und der Architekt Werner Ruhnau 2002 die Gedenkstätte „Stadtwunde“ in Erinnerung an das Außenlager ein – bestehend aus stilisierten Bäumen, einer Lichtinstallation und einer Gedenktafel. Aufgrund von wiederkehrendem Vandalismus hat die Stadt Essen den Rückbau der Gedenkstätte Anfang 2025 beschlossen. Eine neue Erinnerungstafel ist geplant.

Link zum heutigen Standort auf GoogleMaps

Literatur:

Ernst Schmidt, Lichter in der Finsternis. Widerstand und Verfolgung in Essen 1933-1945, Band 2, Essen 1988.

Michael Zimmermann, Essen (Schwarze Poth), in: Wolfgang Benz u. Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors. Die Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 3: München 2006, S. 439-442.