Das Lager

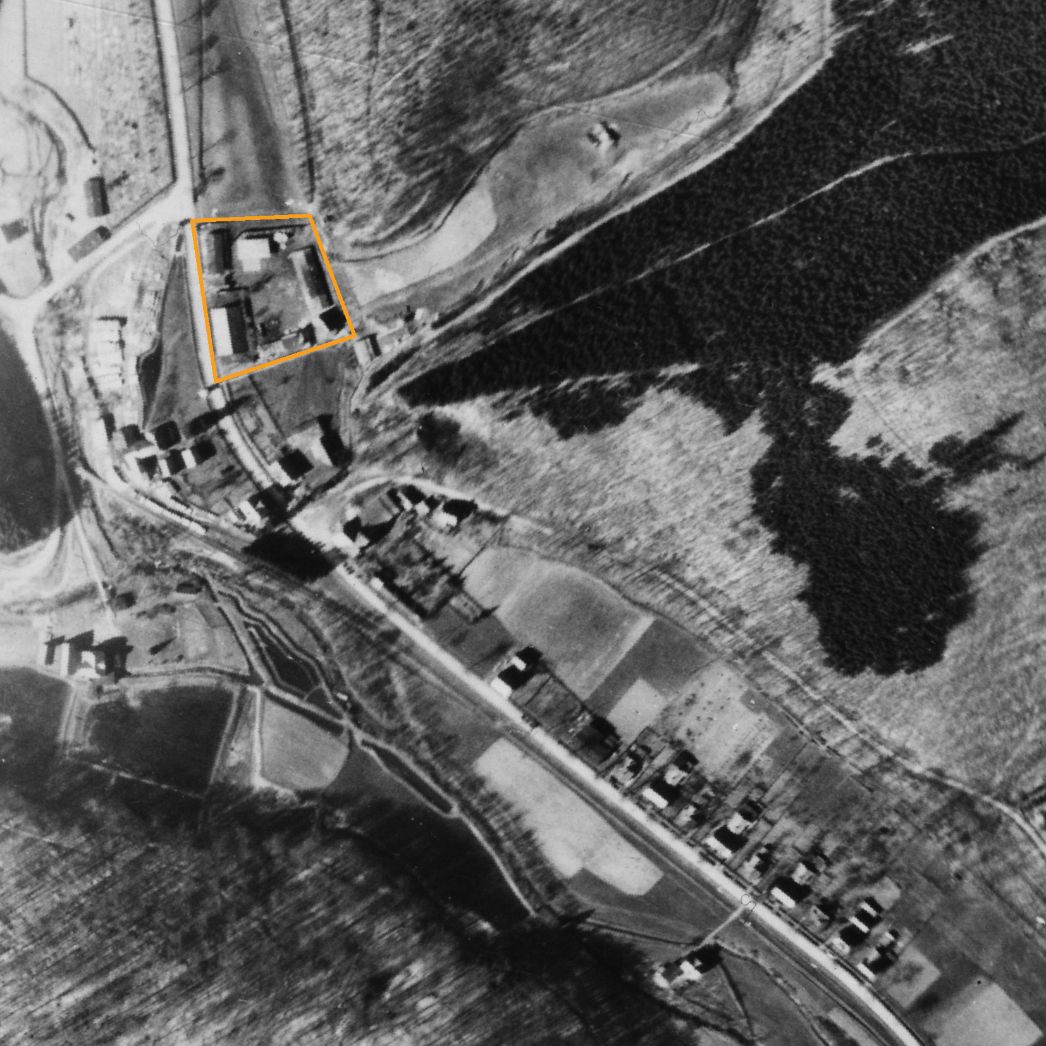

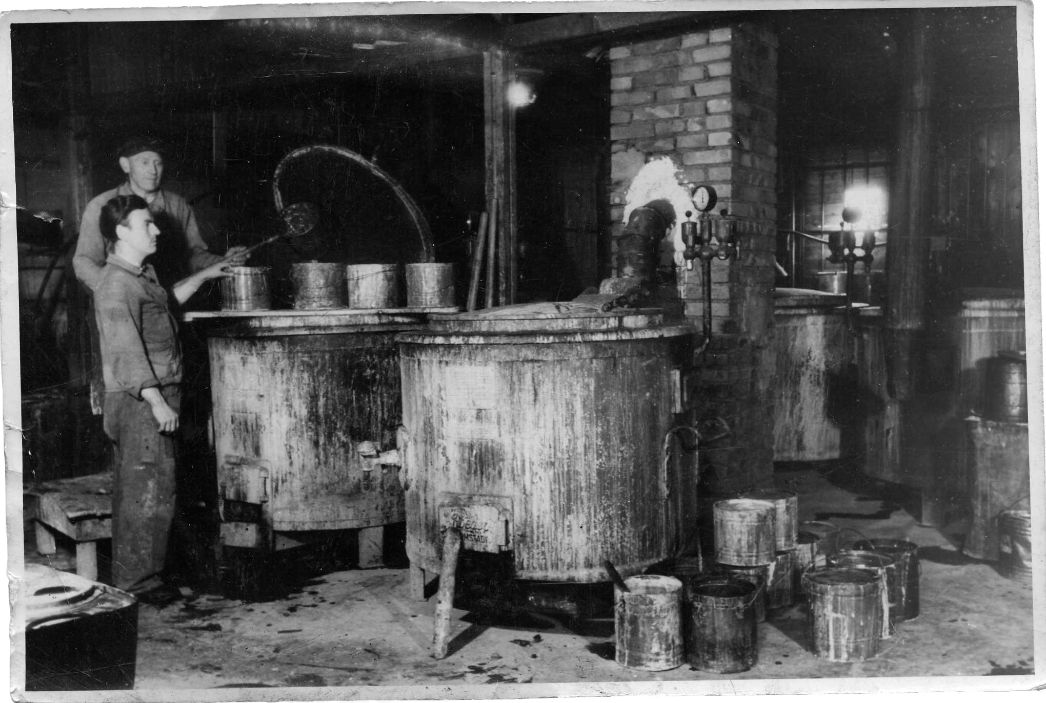

Im Mai 1944 verlegte die SS die in Köln-Deutz und Duisburg stationierte SS-Baubrigade III in den Südharz. Die Häftlinge mussten am Bau der Helmetalbahn arbeiten, einer neuen Eisenbahnlinie, die Nordhausen mit Osterhagen verbinden sollte. Die kleine Ortschaft Wieda, heute ein Ortsteil von Walkenried in Niedersachsen, wurde zum neuen Hauptstandort der SS-Baubrigade III mit Verwaltung, Küche und Krankenstation. Das Lager, das anfangs auch unter der Bezeichnung Walkenried in den Dokumenten der SS auftauchte, lag am südlichen Ortsrand in einem leerstehenden Schützenhaus in der Nähe des Friedhofs. Es bestand aus drei großen Gebäuden, einer Garage und einem Schuppen und war mit Stacheldraht und Wachtürmen gesichert. Im größten Gebäude befanden sich der Schlaf- und Speisesaal und die Krankenstation. Das gegenüberliegende Gebäude beherbergte Aufenthaltsräume für die Häftlinge und die Küche, in der auch für die Nebenlager der SS-Baubrigade III in Mackenrode, Nüxei und Osterhagen gekocht wurde. Die Waschräume, eine Tischlerei und eine Schmiede waren in den übrigen Gebäuden untergebracht.

Die Häftlinge

Mitte Mai 1944 brachte die SS aus Köln und Duisburg insgesamt 311 Häftlinge nach Wieda. Viele von ihnen kamen kurz darauf in die neuen Nebenlager der Baubrigade III in Mackenrode, Nüxei und Osterhagen. Bis Ende Oktober 1944 erhöhte sich die Zahl der Häftlinge in den vier Lagern der Baubrigade III durch Überstellungen aus Buchenwald auf über 1.100. Die Häftlinge stammten aus Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Jugoslawien, Lettland, den Niederlanden, Polen, der Sowjetunion und der Tschechoslowakei. Der Großteil von ihnen galt als politische Häftlinge; einige wurden als Sinti und Roma verfolgt. Bis zur Übernahme des Lagers durch das KZ Mittelbau Ende Oktober 1944 befanden sich in Wieda durchgängig nur rund 100 Häftlinge. An ihrer Spitze stand der deutsche Häftling Georg Pieper, den die SS als Lagerältesten eingesetzt hatte.

Zwangsarbeit

Die Mehrzahl der Häftlinge der SS-Baubrigade III wurde beim Bau der Helmetalbahn eingesetzt. Konkret bedeutete dies körperlich schwere Planierungs- und Gleisbauarbeiten an der neuen Bahntrasse. Einige Häftlinge arbeiteten im Lager, während eine kleine Gruppe zeitweise im rund 20 Kilometer entfernten Niedersachswerfen Baracken errichten musste. Für die tägliche Hin- und Rückfahrt zu Baustelle konnten sie einen Zug nutzen.

Bewachung

Der Führer der SS-Baubrigade III war gleichzeitig Kommandoführer der Lagerstandorte der Baubrigade. Für den Zeitraum der Stationierung in Wieda war dies zunächst SS-Obersturmführer Karl Völkner (1898-1981) – seit 1932 Mitglied der SS, seit 1940 im Konzentrationslager Buchenwald tätig und seit Mitte September 1942 Führer der SS-Baubrigade III. Im Juni 1944 wurde er in das KZ Flossenbürg versetzt. Überlebende erinnerten sich später überwiegend positiv an ihn. Auf ihn folgte für einen Monat ein nicht näher identifizierter SS-Oberscharführer Freys. Ab Juli 1944 kommandierte SS-Obersturmführer Fritz Behrens die SS-Baubrigade III. Auch über ihn liegen keine weiteren Informationen vor. Die SS-Wachmannschaft der gesamten SS-Baubrigade III bestand aus etwa 200 Mann. Staatsanwaltschaftliche Ermittlungen gegen mehrere Angehörige der Wachmannschaften der SS-Baubrigade III führten in den 1970er-Jahren zu keiner Verurteilung.

Übernahme durch das KZ Mittelbau

Das Außenlager Wieda und die übrigen Lager der Baubrigade III wurden Ende Oktober 1944 dem nun selbstständigen Konzentrationslager Mittelbau unterstellt. Somit waren sie keine Buchenwalder Außenlager mehr. Im Januar 1945 ging die Verwaltung der Außenlager in die Zuständigkeit des Konzentrationslagers Sachsenhausen über. Das Lager in Wieda existierte weiter bis zu seiner Räumung Anfang April 1945.

Literatur:

Jens-Christian Wagner, Wieda (SS-Baubrigade III), in: Wolfgang Benz u. Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors. Die Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 7, München 2006, S. 339 f.

Firouz Vladi (Hg.), Der Bau der Helmetalbahn. Ein Bericht von der Eisenbahngeschichte, den KZ-Außenlagern der SS-Baubrigaden, Zwangsarbeit im Südharz in den Jahren 1944-45 und den Evakuierungsmärschen im April 1945, Duderstadt 2000.