Das Lager

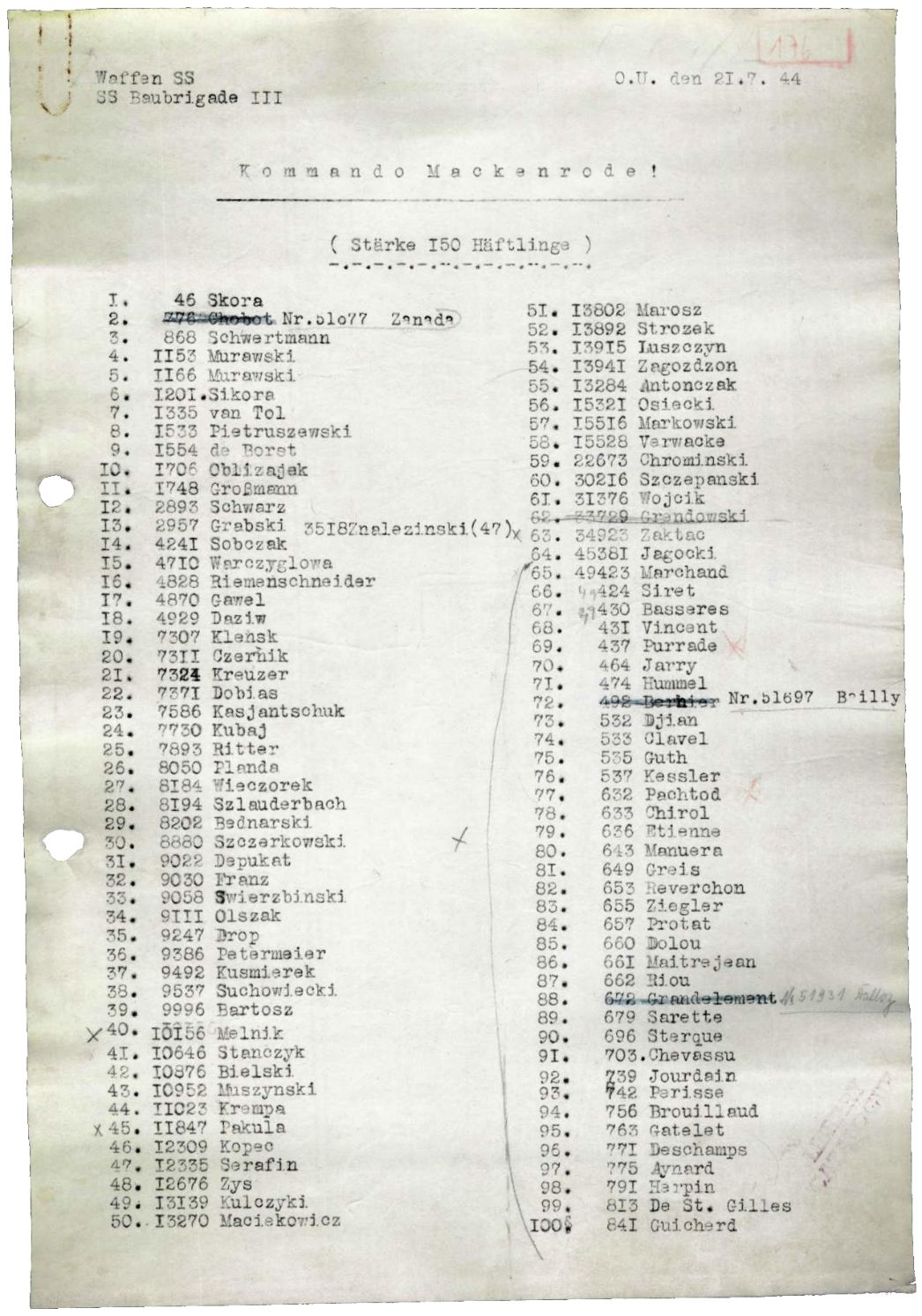

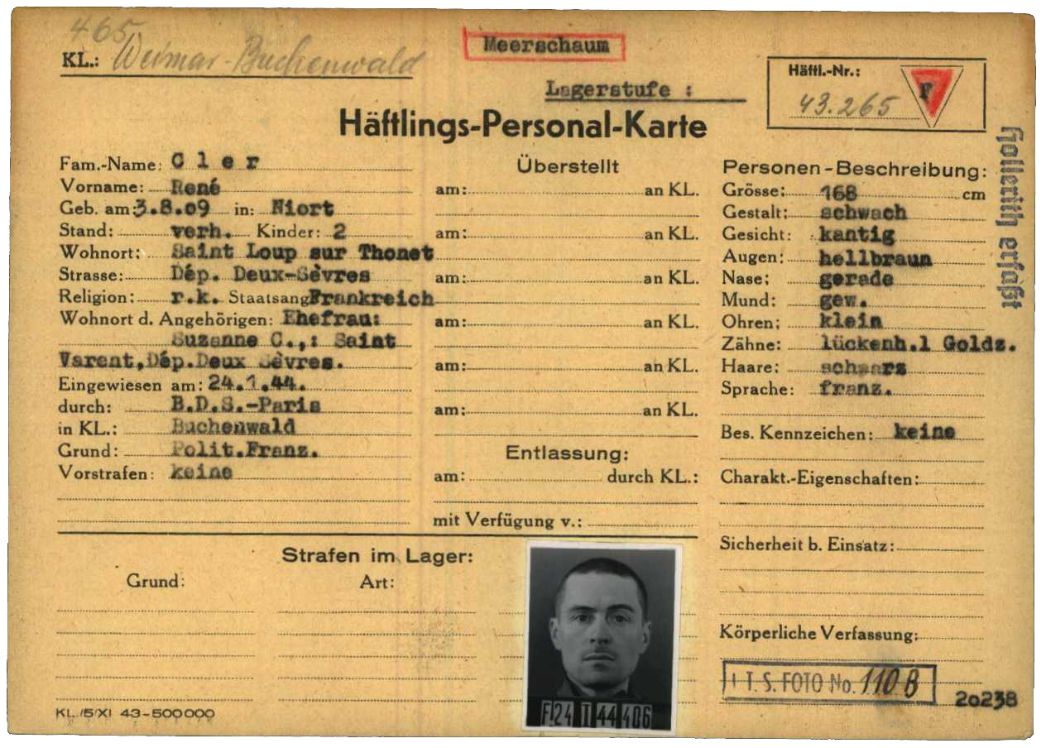

Im Mai 1944 verlegte die SS die in Köln-Deutz und Duisburg stationierte SS-Baubrigade III in den Südharz. Die Häftlinge mussten am Bau der Helmetalbahn arbeiten, einer neuen Eisenbahnlinie, die Nordhausen mit Osterhagen verbinden sollte. In der kleinen Ortschaft Wieda, heute ein Ortsteil von Walkenried in Niedersachsen, entstand der neue Hauptstandort der SS-Baubrigade III. Die SS gründete im Sommer 1944 entlang der Baustelle Nebenlager in Mackenrode, Nüxei und Osterhagen. In Mackenrode, heute ein Ortsteil der Gemeinde Hohenstein, erfolgte die Unterbringung der Häftlinge auf einer Wiese am Südrand des Dorfes. Das Lager wurde nach der Ankunft der ersten Häftlinge zügig errichtet. Es bestand aus zwei Unterkunftsbaracken und einer Revierbaracke. Die Häftlinge mussten sich aus Platzmangel zu zweit eine Pritsche teilen. Vier hölzerne Wachtürme und ein elektrischer Zaun trennten das Lager vom Dorf. Es gab keine Wasserleitung. Lastwagen brachten das Trinkwasser mit Wasserfässern in das Lager. Das Essen wurde täglich aus dem Hauptstandort der Baubrigade in Wieda angeliefert. Das Wachpersonal war in einer Baracke neben dem Lager untergebracht.

Zwangsarbeit

Die Häftlinge wurden zur Zwangsarbeit entlang der geplanten Trasse der Helmetalbahn eingesetzt. Es waren körperlich sehr schwere Arbeiten. Sie mussten Bäume fällen und die Stämme mit reiner Muskelkraft transportieren oder Erd- und Planierungsarbeiten durchführen. Die Arbeitszeit betrug täglich 12 Stunden. Den Weg zu den Arbeitsstellen marschierten die Männer zu Fuß – bis zu 16 Kilometer jeden Tag.

Bewachung

Der Führer der SS-Baubrigade III kommandierte gleichzeitig die Lagerstandorte der Baubrigade. Für den Zeitraum der Stationierung in Mackenrode war dies SS-Obersturmführer Fritz Behrens, über den keine weiteren Informationen vorliegen. Als Lagerführer im Nebenlager Mackenrode fungierte ein SS-Oberscharführer namens Walter Dotzauer. Auch über ihn ist bisher nichts weiter bekannt. Die SS-Wachmannschaft der gesamten SS-Baubrigade III bestand aus etwa 200 Mann. Wie viele von ihnen in Mackenrode eingesetzt waren, ist nicht dokumentiert. Staatsanwaltschaftliche Ermittlungen gegen mehrere Angehörige der Wachmannschaften der SS-Baubrigade III führten in den 1970er-Jahren zu keiner Verurteilung.

Übernahme durch das KZ Mittelbau

Das Außenlager Mackenrode und die übrigen Lager der Baubrigade III wurden Ende Oktober 1944 dem nun selbstständigen Konzentrationslager Mittelbau unterstellt. Somit waren sie keine Buchenwalder Außenlager mehr. Im Januar 1945 ging die Verwaltung der Außenlager in die Zuständigkeit des Konzentrationslagers Sachsenhausen über. Das Lager in Mackenrode existierte weiter bis zu seiner Räumung Anfang April 1945.

Spuren und Gedenken

Vom ehemaligen Außenlager Mackenrode sind heute keine baulichen Spuren mehr vorhanden. In den 1970er-Jahren wurde am Kriegerdenkmal der Stadt eine Gedenktafel angebracht, die auf das Außenlager hinweist. 1995 ließ die Gemeinde einen Gedenkstein auf dem Gelände des ehemaligen Außenlagers Mackenrode errichten.

Link zum heutigen Standort auf GoogleMaps

Literatur:

Jens-Christian Wagner, Mackenrode (SS-Baubrigade III), in: Wolfgang Benz u. Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors. Die Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 7, München 2006, S. 318 f.

Firouz Vladi (Hg.), Der Bau der Helmetalbahn. Ein Bericht von der Eisenbahngeschichte, den KZ-Außenlagern der SS-Baubrigaden, Zwangsarbeit im Südharz in den Jahren 1944-45 und den Evakuierungsmärschen im April 1945, Duderstadt 2000, S. 50-56.