Das Lager

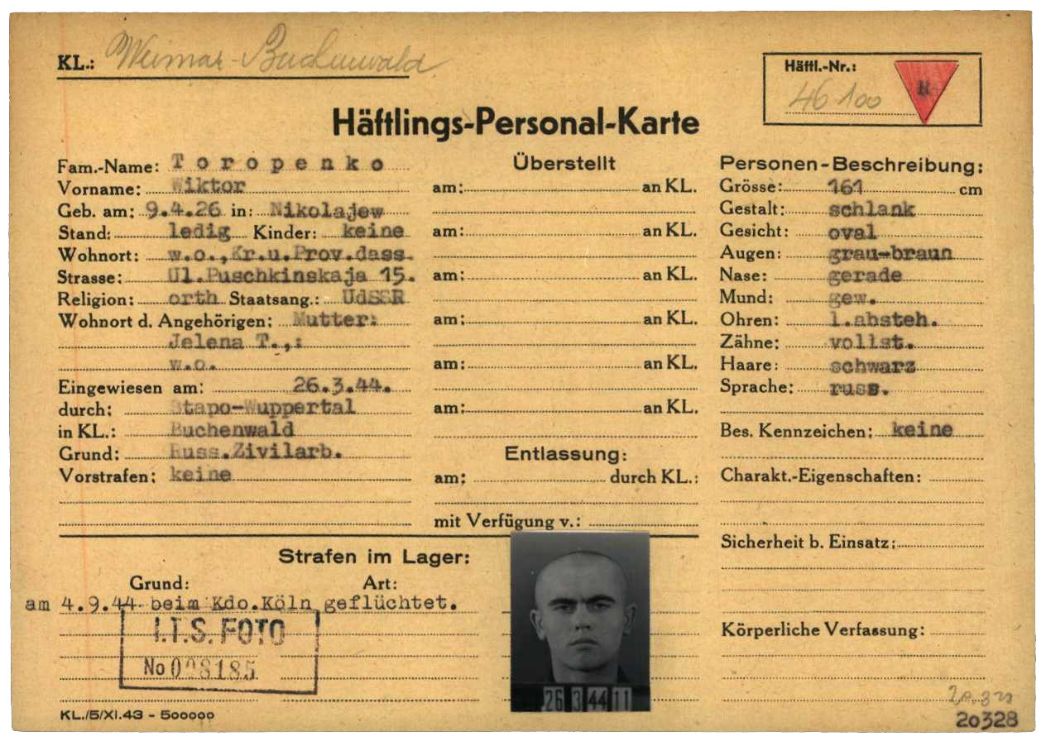

Im Mai 1944 zog die SS die SS-Baubrigade III aus Köln ab. Für die Stadt Köln wurde dies zum Problem. Für die Beseitigung von Trümmern in der von Bomben zerstörten Stadt standen nun keine KZ-Häftlinge mehr zur Verfügung. Die Stadtverwaltung und der Kölner Gauleiter Josef Grohé ließen nichts unversucht, um erneut Häftlinge von der SS gestellt zu bekommen. Mitte August trafen 300 Männer aus Buchenwald in Köln ein. Als Unterkunft dienten zwei Baracken auf dem Gelände der Kölner Messe am Rheinufer in Köln-Deutz, wie sie auch die SS-Baubrigade III nutzte; die Verpflegung übernahm die Stadt Köln. Auf dem Messegelände waren gleichzeitig Zwangsarbeitende aus West- und Osteuropa, Kriegsgefangene und Gefangene der Kölner Gestapo untergebracht. Mitte Oktober 1944 wurden die beiden Baracken bei einem Luftangriff zerstört. Kurz darauf brachte die SS die Häftlinge des Außenlagers „Köln-Stadt“ zurück nach Buchenwald.

Krankheit und Tod

Für die notdürftige Versorgung der Kranken setzte die Buchenwalder SS lediglich einen Häftlingspfleger ein. Einen ausgebildeten Häftlingsarzt vor Ort gab es nicht. Formal war der in Bad Godesberg stationierte SS-Sanitäter Oberscharführer Schmidt wohl auch für das Außenlager „Köln-Stadt“ zuständig. Über die konkrete Krankenversorgung ist jedoch so gut wie nichts bekannt. Belegt ist der zeitweise Aufenthalt zweier Häftlinge in einem Kölner Krankenhaus. Todesfälle sind für das Außenlager „Köln-Stadt“ nicht dokumentiert.

Bewachung

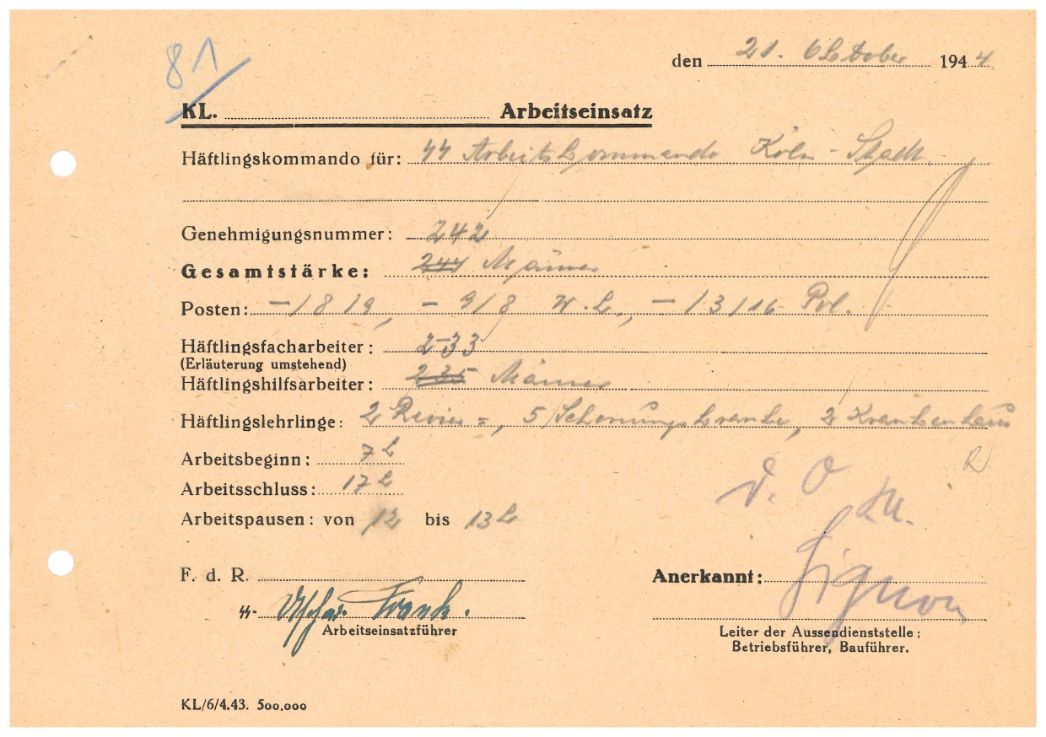

Die Wachmannschaft bestand aus 17 SS-Männern unter dem Kommando eines SS-Unterscharführers namens Frank. Für die Bewachung der im Stadtgebiet arbeitenden Kommandos waren zudem mindestens 19 Polizisten abgestellt worden. Berichten zufolge wurden darüber hinaus Soldaten der sogenannten Wlassow-Armee zur Bewachung der Häftlinge eingesetzt. Hierbei handelte es sich um sowjetische Soldaten, die auf deutscher Seite kämpften. Ermittlungen der Kölner Staatsanwaltschaft ergaben in den 1960er-Jahren keine Hinweise auf noch verfolgbare Straftaten.

Räumung

Am 21. Oktober 1944, einem Samstag, waren die Arbeitskommandos zum letzten Mal in Köln im Einsatz. Vermutlich zwei Tage später verließen die noch verbliebenen Häftlinge Köln-Deutz per Bahn. 224 Häftlinge trafen am 25. Oktober 1944 in Buchenwald ein. Fast alle sowjetischen und polnischen Häftlinge wurden wenige Tage später in das Außenlager Ohrdruf gebracht. Für die Trümmerräumung und die Freilegung von Blindgängern griff die Stadtverwaltung nach der Räumung des Außenlagers „Köln-Stadt“ auf Häftlinge des nahegelegenen Außenlagers bei der Westwaggon AG zurück.

Spuren und Gedenken

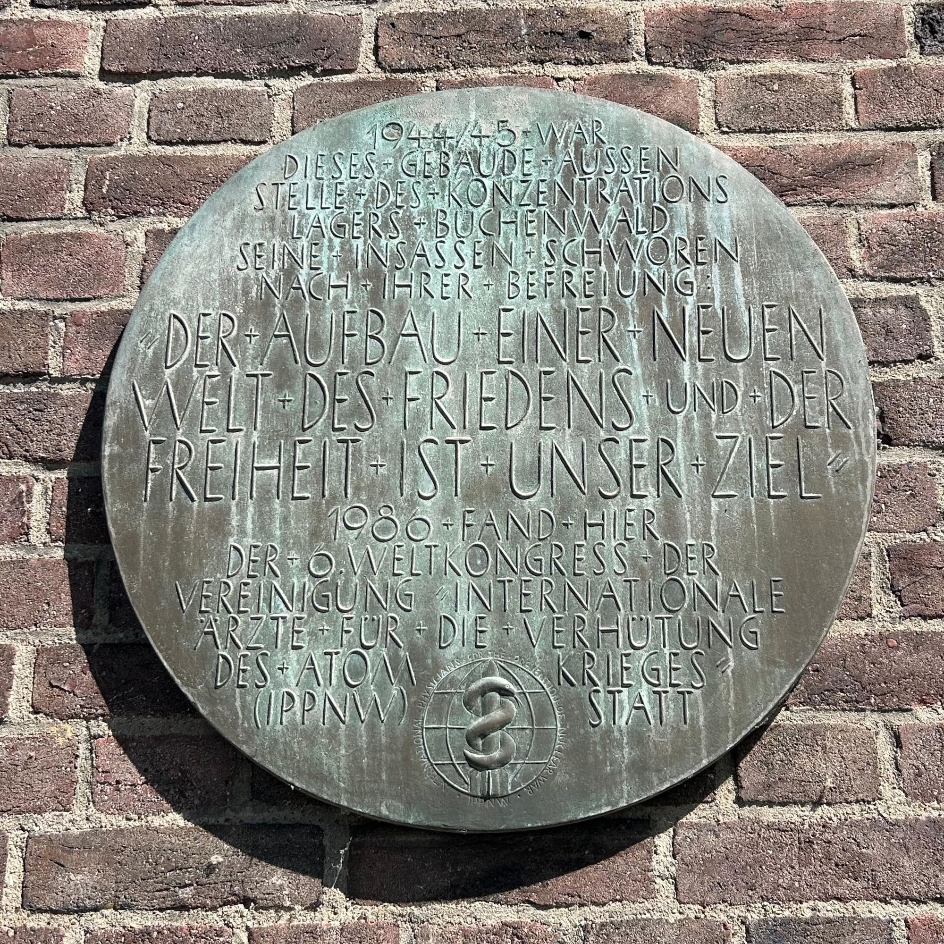

Durch Luftangriffe war das Messegelände bei Kriegsende stark zerstört. Nach dem Wiederaufbau fand bereits 1947 die erste Nachkriegsmesse statt. Das Messegelände am Rhein, die sogenannten Rheinhallen, wurde bis 2005 durch die Messegesellschaft genutzt. Nach einer aufwändigen Sanierung blieben lediglich der alte Messeturm und die denkmalgeschützte Fassade der alten Rheinhallen erhalten. Auf dem Gelände befindet sich heute unter anderem das Sendezentrum der RTL-Mediengruppe. Am alten Messeturm am Kennedy-Ufer informiert seit den 1980er-Jahren eine Gedenktafel über die beiden Buchenwalder Außenlager auf dem Messegelände. 1993 wurde ebenfalls am Kennedy-Ufer ein Mahnmal eingeweiht. Es erinnert an die verschiedenen Lager auf dem Gelände der Kölner Messe sowie die Deportation der Kölner Juden und Sinti und Roma.

Link zum heutigen Standort und zum Standort der Gedenktafel am Messeturm auf GoogleMaps

Link zum Standort des Mahnmals am Kennedy-Ufer auf GoogleMaps

Literatur:

Karola Fings, Messelager Köln. Ein KZ-Außenlager im Zentrum der Stadt Köln, Köln 1996.

Karola Fings, Köln-Deutz („Köln-Stadt“), in: Wolfgang Benz u. Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 3: Sachsenhausen, Buchenwald, München 2006, S. 472 f.