Das Lager

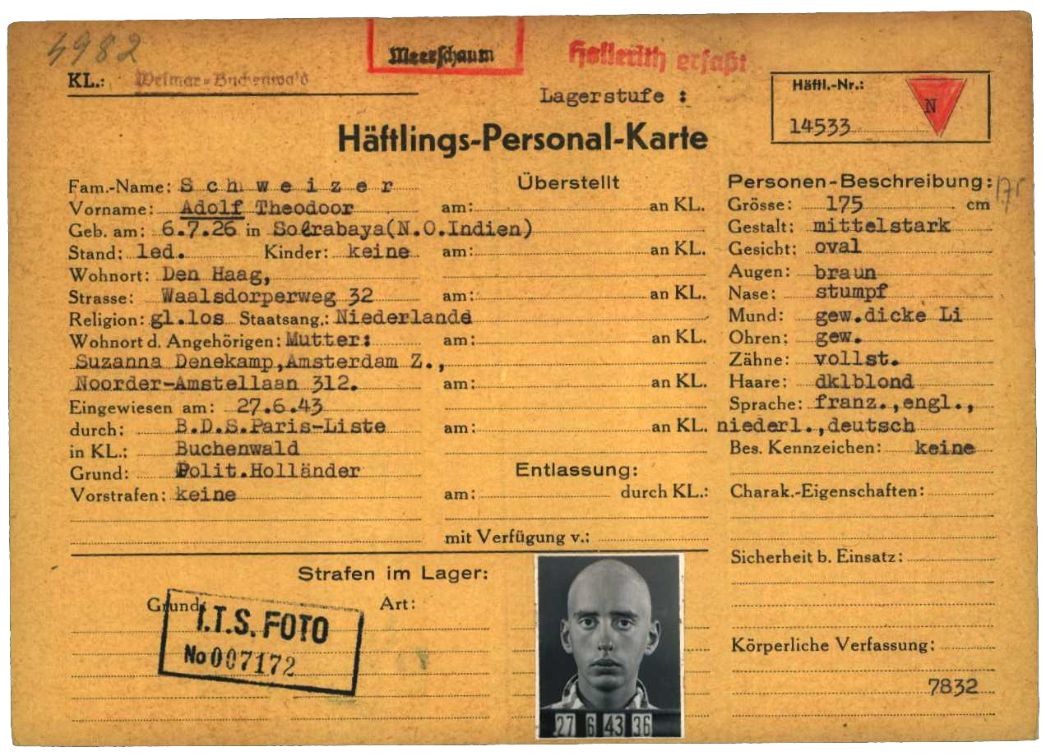

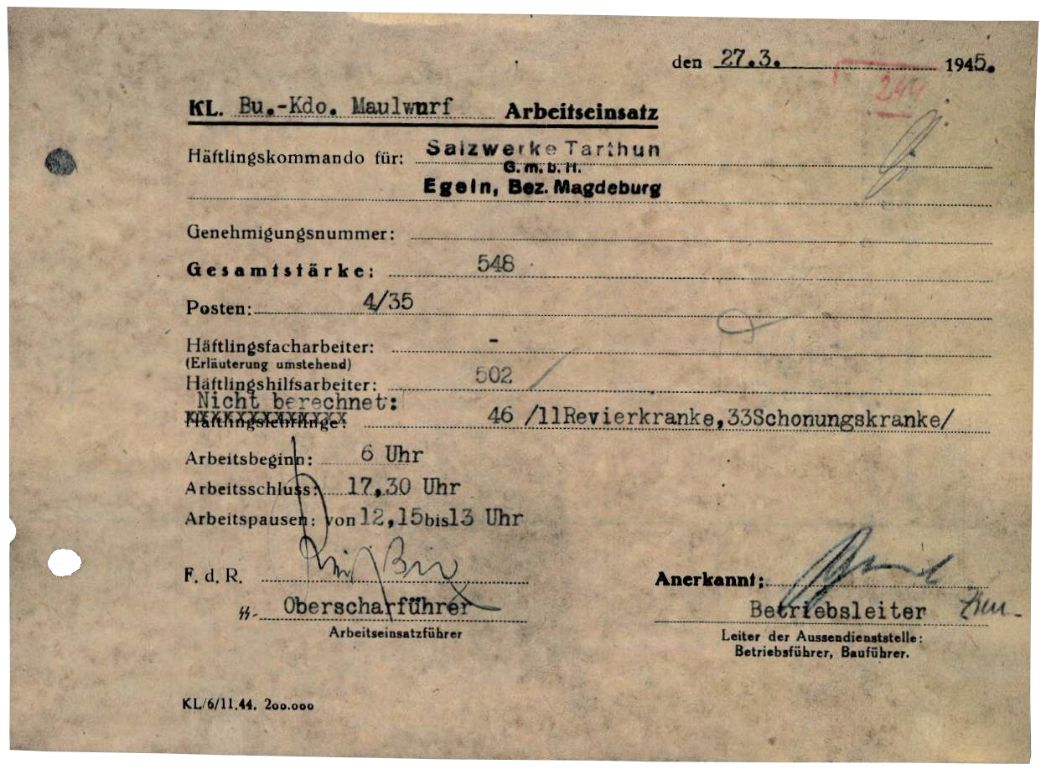

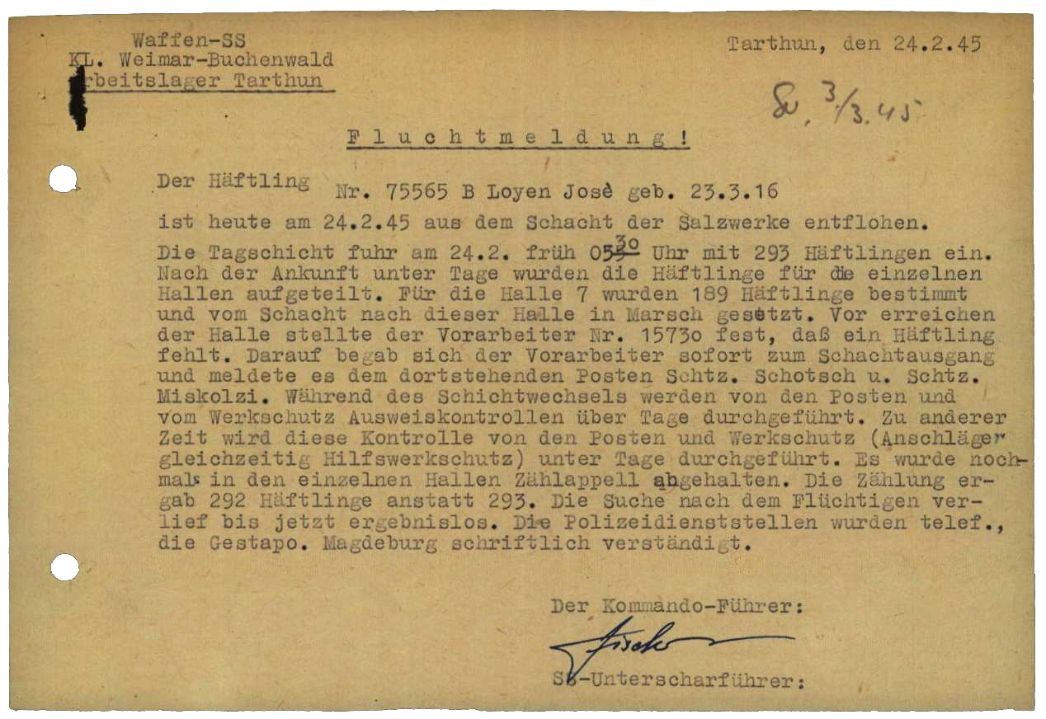

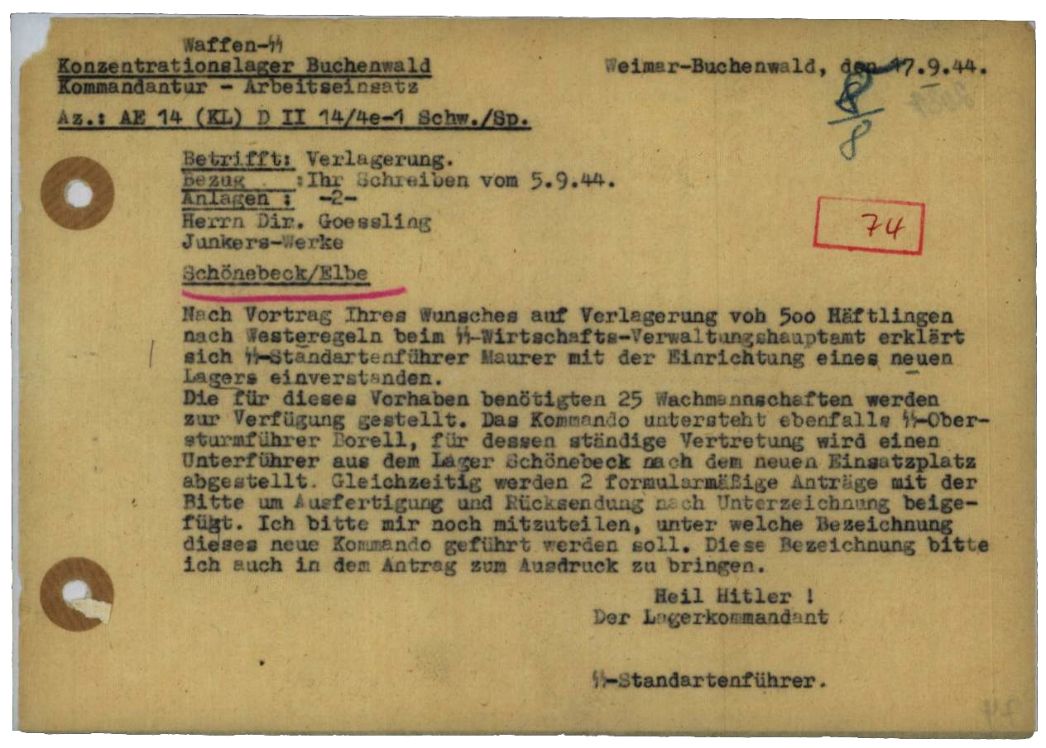

Mitte September 1944 beantragte Fritz Gößling, technischer Leiter der Flugzeugfertigung der Junkers Flugzeug- und Motorenwerke AG im Werk Schönebeck bei der SS, ein KZ-Außenlager in Westeregeln, südlich von Magdeburg, einzurichten. In dem bestehenden Salzschacht Westeregeln IV, zwischen den Orten Egeln und Tarthun gelegen, sollte eine unterirdische Fabrik für die Serienproduktion des „Volksjägers“ He 162 entstehen, eines neuen Jagdflugzeugs mit Strahltriebwerk. Die Unterbringung der ersten, Ende Oktober 1944 eintreffenden Häftlinge erfolgte vor Ort noch provisorisch. Ende Dezember wurde ein Barackenlager in der Nähe des Schachtes fertiggestellt und mit Stacheldraht umzäunt. Es befand sich vermutlich am westlichen Ortsausgang von Tarthun. Das Lager Westeregeln war eng mit dem Junkers-Außenlager in Schönebeck verbunden, das auch die Verwaltung und Verpflegung des Lagers übernahm. Die SS-Lagerverwaltung führte das Lager in Westeregeln unter dem Tarnnamen „Maulwurf“ oder den Ortsnamen Tarthun und Westeregeln.

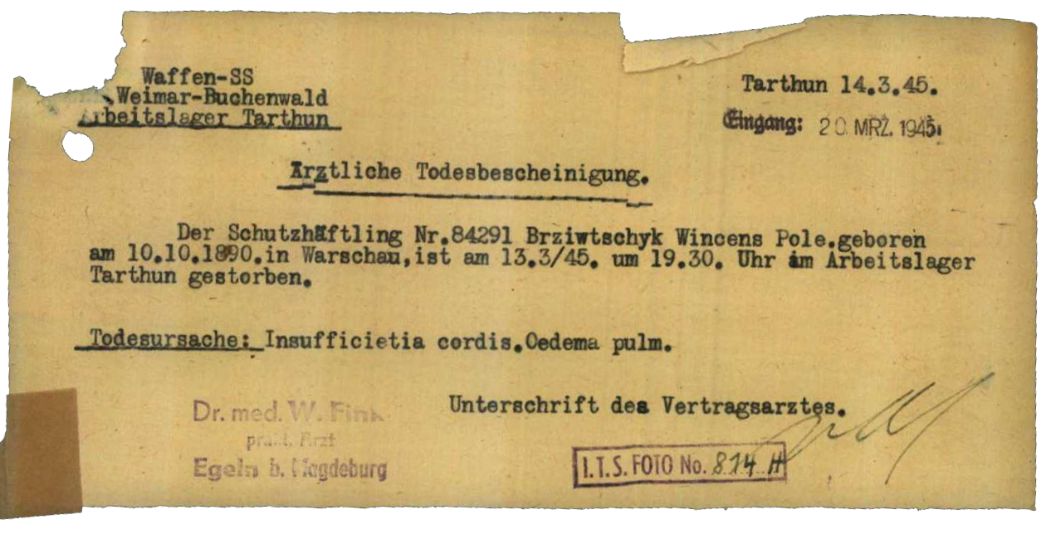

Krankheit und Tod

Die Kranken des Außenlagers wurden in der Regel im Junkers-Außenlager in Schönebeck behandelt, zum Teil von dort auch in das Hauptlager Buchenwald gebracht. Ende 1944 scheint in Tarthun eine kleine Krankenstation mit einem Häftlingspfleger eingerichtet worden zu sein – unter der Aufsicht eines SS-Sanitäters. Vermutlich weil die Zahl der Kranken vor Ort stetig stieg, setzte die SS Anfang März 1945 den tschechischen Medizinstudenten Norbert Každan als Häftlingsarzt ein. Zuvor war er in gleicher Funktion im Außenlager in Eisenach tätig gewesen. Bis Ende März 1945 sind insgesamt neun Todesfälle für das Außenlager Westeregeln belegt. Als Todesursachen wurden mehrheitlich Fleckfieber oder Lungenerkrankungen angegeben. Für die Unterzeichnung der Totenscheine war der Vertragsarzt Dr. Fink zuständig, ein Allgemeinmediziner mit Praxis im Nachbardorf Egeln.

Räumung

Am 10. April 1945 befanden sich noch 585 Männer vor Ort in Westeregeln. Am nächsten Tag, dem 11. April, verlegte die SS sie in das Außenlager Schönebeck. Noch am selben Tag trieb die SS sie in Kolonnen zu je 100 Mann in Richtung des KZ Sachsenhausen bei Berlin. Nur Einzelne blieben in Schönebeck zurück. Unterwegs kam es zu Fluchten. Aus Sachsenhausen wurden die Häftlinge weiter in Richtung Nordwesten geschickt, bis die Rote Armee sie Anfang Mai 1945 befreite.

Spuren und Gedenken

Die Schachtanlage wurde 1945 gesprengt und ist heute nur noch als Fischteich vorhanden. Auch vom Außenlager gibt es keine baulichen Reste. Gedenkzeichen sind vor Ort nicht vorhanden.

Literatur:

Christine Schmidt van der Zanden, Westeregeln („Maulwurf“, „Tarthun“, „MW“), in: Geoffrey P. Megargee (Hg.), The United States Holocaust Memorial Museum Encyclopedia of Camps and Ghettos, 1933-1945, Volume 1, Part A, S. 437 f.